2022/06/18

Joint Seminar減災2022 第1回シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2022年度第1回研究会が4月29日に開催され、「令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ」をテーマに、京都大学防災研究所流域災害研究センター准教授の竹林洋史氏と、社会福祉法人海光会指定介護老人福祉施設海光園理事長兼施設長の長谷川みほ氏が講演した。2回に分けて講演概要を紹介する。第1回は、竹林氏の講演「令和3年熱海市伊豆山で発生した泥流の実態」について。

令和3年熱海市伊豆山で発生した泥流の実態について

1.泥流のデータ分析

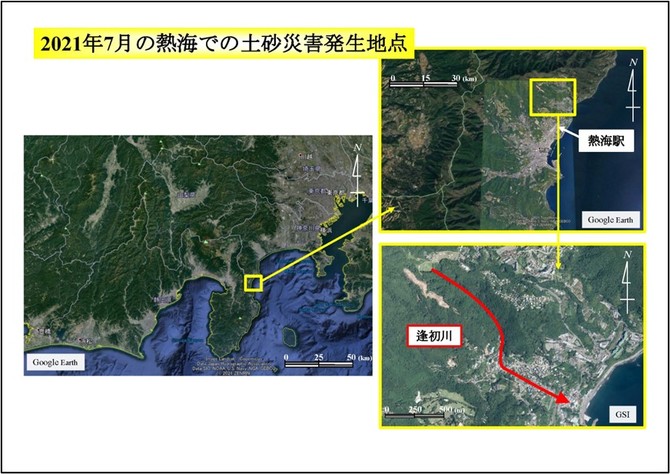

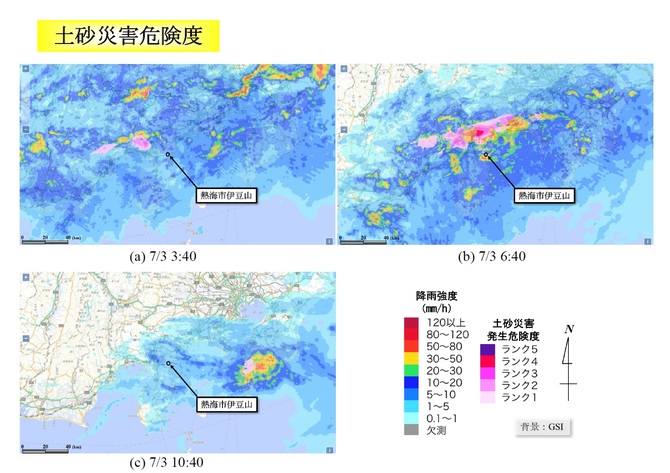

昨年7月に泥流が発生した場所は、神奈川県と静岡県の県境です。熱海駅から1キロほど北にある逢初川の流域に泥流が流れてきました(図表1)。図表2は、私とパシフィックコンサルタンツで開発している携帯アプリをパソコンで見たものです。CXレーダーの降雨強度の値と、われわれの方で計算している土砂災害発生危険度の時間的変化をリアルタイムで示しています。7月1日の21時ごろから弱い雨が降り続き、7月2日の朝に強い雨が降り始めますが、この時点で土砂災害発生危険度は高くなっていません。7月2日の夜から、いわゆる線状降水帯と呼ばれる降雨強度の強い領域ができます。線状降水帯の線の方に雲が流れていくと、同じところにずっと雨が降るので、そこで土砂災害のリスクが高くなります。ピンクから赤へと、土砂災害危険度が時間経過で大きくなっていきます。ただ、これは伊豆山地区ではなく黄瀬川の上流です。7月3日の朝3時40分の時点で、伊豆山の土砂災害のリスクはそれほど上がっていません。それでも、雲がずっと同じ方向に流れていくので、7月3日の朝にかけてピンクの領域がだんだん広がっていきます。朝の8時10分の時点でもまだ危険度はそれほど高くありません。結局、発生危険度はあまり高くならず、朝の10時過ぎには危険を示す色が消えました。

土石流にはいろいろな発生原因がありますが、一番多いのは、表層崩壊により発生した土砂と水の混合物が流れ始めて土石流や泥流になるというものです。短時間で高強度の雨が降ると、斜面の表層が水で飽和し、表層だけ重くなって崩れる形での土石流が起こりやすくなります。熱海はどうだったかというと、最初の泥流が発生したのは、消防に連絡があった10時27分より少し前ですが、その時点での積算降水量は474㎜です。474㎜というのは、斜面崩壊や泥流、土石流が起きても全くおかしくない、非常に大きな値です。一方で、時間雨量が50㎜を超えたのはわずか3分で、感覚的には、なぜこのような小さい降雨強度で泥流が起こったのかという気はしました。ただ、われわれが解析した土砂災害危険度ではピンク色が付いていましたし、2日間と10時間という長時間の雨が降った結果、泥流が起こったので、斜面の保水性が比較的高く、たまった水がなかなか抜けないような土砂だったのだろうと考えました。

CXレーダー雨量から得られたCL曲線によると、7月1日の21時30分に大雨注意報のラインを超えています。7月2日の朝の時点で大雨警報のラインも超えて、7月3日の6時10分時点で既に土砂災害発生危険基準線を超えています。その後、これがまた小さい値になるのは16時20分です。従って、この値だけ見ると、6時10分から16時20分まで、いつ土砂災害が起きてもおかしくない状況だったということが分かります。今回、土砂災害が起こりましたが、いつ起きても不思議ではないぐらいの雨の量だったということです。実際に泥流がたくさん発生したのは10時から13時の間です。

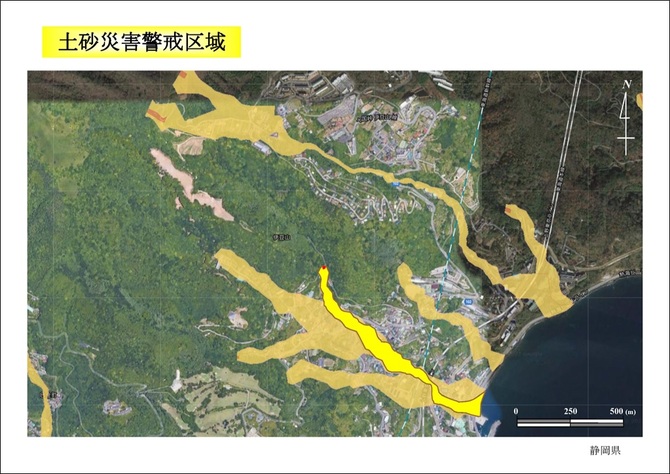

図表3は、周辺の土砂災害警戒区域を示しています。土砂災害警戒区域が複数あり、土砂災害の危険度が高い地域であることが分かるのですが、逢初川の土砂災害警戒区域は濃い黄色のところです。細長くなっていて、上流端に少しだけ、家屋なども壊れてしまうような特別警戒区域があります。薄い黄色は別の渓流の土砂災害警戒区域です。つまり、下流側は複数の土砂災害警戒区域が重なり、土砂災害の危険度が非常に高い場所であることが分かります。

2019年に測られた地盤の高さのデータと、被災後に測られた地盤の高さのデータの差分によると、上流側に非常に大きく侵食された領域があります。ここがいわゆる盛り土の周辺なのですが、盛り土だけが崩れて流れ下ったわけではなく、周辺の道路や、少し上流の斜面も崩れていて、その総量が5万8600㎥となっています。

すぐ下流に砂防ダムがあり、この砂防ダムで7300㎥の土砂を止めています。一方、土砂が流れると渓流の川底が侵食されていき、侵食された量が1万1100㎥です。その結果、宅地に入ってきた土砂量は6万2400㎥とかなり大きい量ですが、この値を見ると、宅地に入った土砂のほとんどは、上流の大きく侵食されたところからのものであることが分かります。宅地にたまった土砂の量が3万900㎥なので、残り半分の3万1500㎥が海に達したことになります。

上流の盛土周辺は非常に広い範囲で崩れているのですが、大きな特徴は、崩壊が複数発生していることです。

丸越酒店の横を泥流が流れた様子は皆さんも報道等でご覧になったかと思います。丸越酒店のすぐ近くでは完全に流出してしまった家屋のわずか7m横の木造家屋が全く損傷なく建っていました。両者の違いは地盤の高さであり、約2mの差があります。この2mが大きいか小さいかというのはありますが、感覚的には、わずか7m離れたところで2m上がると無傷で、2m下がり7m横に行くと跡形もなく流れるということです。これが非常に重要な点だと思っています。

ここは、はっきりとした谷地形です。泥流が流れた横断方向の幅は80m無いぐらいです。この地形のことさえ分かっていれば、横断方向にわずか数十メートル移動するだけで避難が完了します。土地の地形の特徴を知っているかどうかが非常に重要だと思っています。

Joint Seminar減災2022 第1回シンポジウムの他の記事

- 令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ

- 令和3年熱海市伊豆山で発生した災害を学ぶ

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方