2021/04/04

BCP策定推進フォーラム開催レポート

東京都中小企業振興公社は1月28日、「コロナ危機を生き抜くBCPの運用方法」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した。

第1部では、株式会社東京商工リサーチ情報本部情報部部長の松永伸也氏が基調講演を行ったほか、新建新聞社リスク対策.com編集長の中澤幸介氏が感染症を考慮したBCPについて解説した。第2部では、大成化工株式会社代表取締役社長の稲生豊人氏、株式会社マルワ代表取締役社長の鳥原久資氏、株式会社生出代表取締役社長の生出治氏の3者が事例発表を行なった。シリーズで、講演内容を紹介していく。第4回は、株式会社マルワ代表取締役の鳥原久資氏の講演内容を取り上げる。

環境対策、情報セキュリティそしてコロナ対策

当社は社員30人ほどの、どちらかというと小さな会社です。1958年に先代の父親が創業し、私が二代目の後継者社長です。事業内容は、印刷、デザイン、それから企画に力を入れる、ほぼ広告代理店に近い機能です。品質、環境、情報という3つのISOを取得し、特にグリーンプリンティングという環境マークを始め、森林認証、ゼロカーボンプリントといった環境への取り組みにこだわってきました。

小規模の会社が独自化戦略を展開する場合、本業ではなかなか勝てません。環境を含めたISO取得は、当社の独自化戦略でしたが、その中に緊急事態対応計画という内容があり、これがBCPに取り組むきっかけになりました。

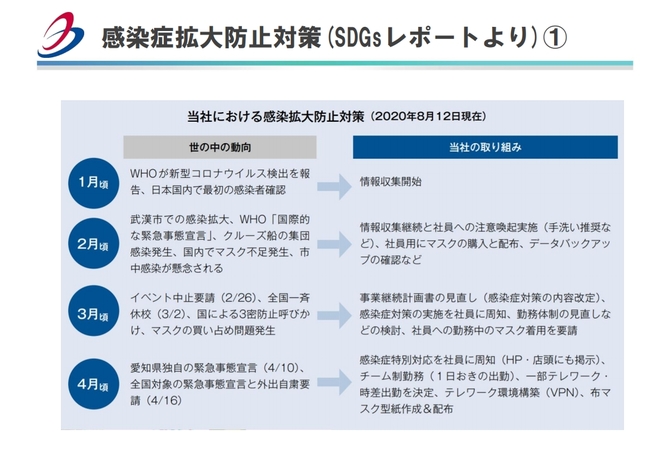

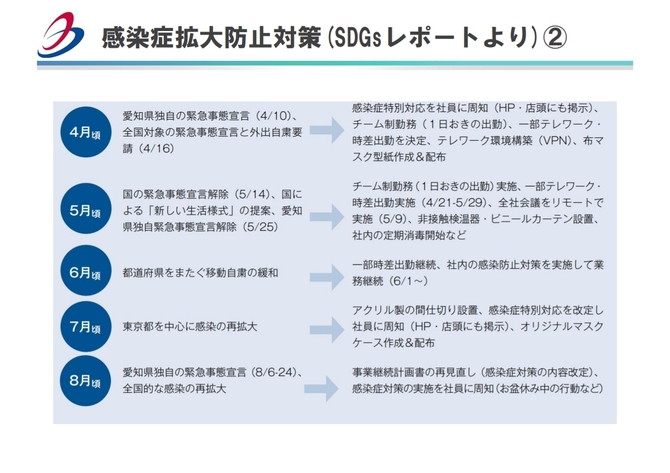

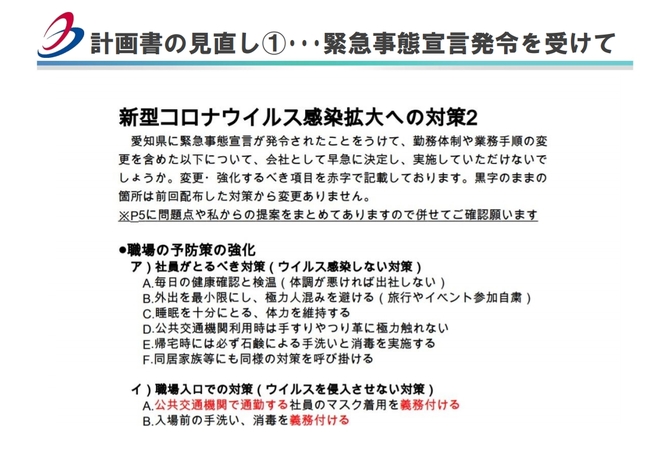

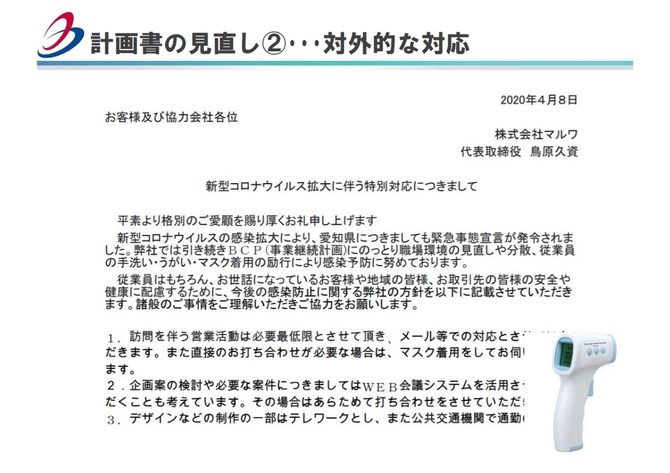

当社では、2007年にBCPを作成し、2009年に感染症対策を盛り込んでいたわけですが、残念ながら今回のコロナ対応では役立ちませんでした。昨年3月頃から具体的に計画書の見直しを行い、HP等での対応の周知、チーム制の勤務、非接触系の検温器の導入、ビニールカーテンやアクリル板の設置などに取り組んできました。8月決算の段階で事業継続計画の再見直しを行っています。

当社の母体は印刷会社ですので、印刷機や加工機を使用し、配送業務が発生します。政府からのリモート要請に伴い、リモートでできる業務と、できない業務を選別し、在宅勤務によるリスク対策を役席者で構成される運営委員会で考えました。その結果、チーム制をとり、全員が交代で在宅勤務をすることになりました。緊急体制に伴う在宅勤務の覚書を係の社員と一緒に作り、緊急連絡網の手順書も作り直して、全社員に配布。その上で、4月の終わりからチーム制の交代勤務制をスタートしました。

一方、当社では情報発信を得意としており、様々な情報に関するニュースペーパーを配信しています。コロナ対応に関する内容では、在宅ワークの情報セキュリティリスク対策について、お客様、協力会社などにメールや請求書に同封して発信し、非常に喜んでいただきました。そのほか、マスクが手に入らない時期には、立体マスクの生地を作るためのベースを拵えて配布し、最近ではマスクケースを作って東日本大震災の被災者で名古屋に暮らす方々や、子供食堂にも無償で配布しました。印刷会社だからこそできる強みだと感じています。

BCP策定推進フォーラム開催レポートの他の記事

- 地震対策のBCPはコロナにも有効に機能する

- 社員一丸でまわすリスクマネジメント

- 週休3日でも工場稼働率を高める

- 感染症を考慮したBCPのポイント

- コロナによる中小企業への影響と今年の景気を読み解く

おすすめ記事

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方