2020/11/17

ニュープロダクツ

新型コロナの感染防止策として、今やほとんどの組織がWeb会議を取り入れていることかと思います。中にはグループワークもWebで実施してしまうなど、高度な活用方法にチャレンジされている組織も多いことでしょう。グループワーク用のルームを複数設定できるWeb会議システムも人気ですね!

ところで、そのグループワークはうまくいっていますか? みんなが勝手に話して山のように意見が出てそのまま終わってしまったり、一人だけが話続けているようなことはありませんか?

このほど、北樹出版から発刊された「授業でも研修でもすぐに使えるグループワークのトリセツ」の著者である兵庫県立大学教授の木村玲欧氏は「すべてルールがないことが原因」と指摘しています。グループワークに限らず、会議やセミナーでも、うまくいかない原因は、ルールが明確になっていない、あるいは、事前準備がしっかりしていないことがほとんどのようです。

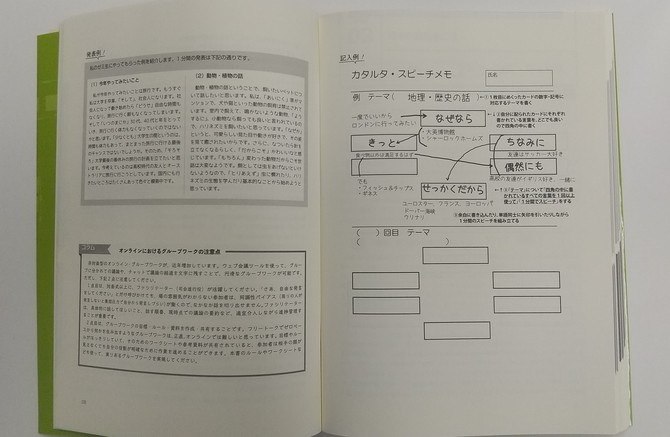

この本は、初めてワークショップを運営しようとする人でも、すぐに取り組めるように編まれたファシリテーションの実践書です。もちろん、防災やBCPにも応用できます。料理を作る時のレシピ本のように、あるいは楽器で演奏する人のための楽譜のように、グループワークを運営するための指導案が時間配分とともに台本のように書かれています。

各指導案やワークシートはウェブサイトよりダウンロードができ、自分好みに編集可能なためオリジナルのワークショプ企画・運営も素早く実施できるのでファシリテーターにとって至れり尽くせりな内容です。

また、オンラインにおけるグループワークの注意点やグループワークにおける感染症対策など最新の情報も掲載されています。

【目次】

〈 理論編 〉

STEP 序 「グループワーク」をめぐる動きを知る

(1)グループワークとは何か?

(2)グループワークは、アクティブ・ラーニングを実現するための手段

(3)ワークショップは、アクティブ・ラーニングを実現する場

(4)ファシリテーターの存在によってワークショップは円滑に進行される

〈 実践編 〉

PART1 アイスブレイクを学ぶ

STEP01 アイスブレイクをしよう

(1)グループワークのはじめは「アイスブレイク」から

(2)グループ内の「心理的安全性」を高める

(3)アイスブレイクには3種類ある

(4)「カタルタ」を使った「アイスブレイク」「コミュニケーションゲーム」

STEP02 相手の話を聞こう

(1)「他人」を材料にしたアイスブレイク

(2)「情報」をフセンの単位でまとめる

STEP03 集団を理解しよう

(1)「集団」を材料にしたアイスブレイク

(2)集団を理解しようとすることで「対人認知」能力が向上する

PART2 発散技法を学ぶ

STEP04 思いついたことを口にしてみよう

(1)「問題」「問題解決手法」とは何か

(2)4種類の問題解決手法

(3)おすすめしたい4冊

(4)発散技法「自由連想・関連法」を学ぶ

STEP05 アイディアを調理してみよう

(1)発散技法「チェックリスト法」を学ぶ

(2)オズボーンの9つのチェックリスト

(3)デ・ボーノの「シックスハット法」

STEP06 アイディアを評価してみよう

(1)発散技法「評価尺度法」を学ぶ

(2)尺度とは何か

PART3 発散技法の成果を使った収束技法を学ぶ

STEP07 ブレインストーミングによる親和図法・連関図法をしてみよう

(1)発散技法「ブレインストーミング」を学ぶ

(2)収束技法「親和図法」「連関図法」を学ぶ

(3)グループワークにおける役割分担

STEP08 テーマについてみんなで分析してみよう

(1)収束技法「SWOT分析」を学ぶ

(2)収束技法「SWOT分析」の進め方

PART4 評価を意識して発表をつくる

STEP09 みんなの提案をみんなで評価してみよう

(1)収束技法「欠点-改善点(課題-対策)列挙法」を学ぶ

(2)収束技法「欠点-改善点(課題-対策)列挙法」の進め方

(3)お互いの内容を評価する

STEP10 グループワークによる発散技法・収束技法を様々な分野に応用してみよう

(1)グループワークによる発散技法・収束技法を様々な分野に応用する

(2)リスク評価・リスク管理をする

その他、配布資料や指導案、コラムも掲載

木村 玲欧(キムラ レオ)

兵庫県立大学環境人間学部・大学院環境人間学研究科教授。 1975年東京都生まれ。早稲田大学人間科学部卒業、京都大学大学院情報学研究科修士課程、同博士後期課程修了、博士(情報学)(京都大学)。認定心理士、専門社会調査士。 名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。専門は防災心理学、防災教育学、社会調査法。 主な委員は、内閣府・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員、関西広域連合・関西広域防災計画策定委員会委員など多数。神戸市消防局・防災マネジメント研修講師など、防災に関するグループワーク研修講師を多数務めるほか、防災に限らず、大学・企業・地域等でのグループワーク企画支援・監修や研修講師も務めている。

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方