2013/07/25

誌面情報 vol38

正社員からアルバイトまで全社員を一元管理

国内小売業最大手のイオングループでは、2011年3月の東日本大震災を契機にグループ全体のBCP対策を強化している。その一環として、2012年にこれまでイオンリテールなど一部のグループ会社に導入していた安否確認システムを、グループ全体の40万人に対応可能なシステムへと再構築した。

3.11を契機としたグループ全体の安否 イオングループでは、2004年の新潟中越地震の際、従業員の安否確認を手作業で行わなければならず、長い時間を要してしまったことをきっかけに、まず総合スーパー業のイオンリテールが2005年に、従業員約10万人を対象にした安否確認システムを導入した。その後も、ミニストップなどグループ会社の一部地域にも導入枠を広げ、徐々に登録数を増やしてきた。

大きな転機となったのは、2011年3月11日の東日本大震災だ。イオングループでは、被災地エリアにあるグループ店舗の半数以上が営業停止に追い込まれた。さらに、津波により、一部の地域では店舗が水没するなど甚大な被害を受けた。

その後、多くのグループ会社から安否確認システムの問い合わせや加入についての要望など、導入の需要が高まったことから、これまで一部のグループ会社で利用していた安否確認システムを、グループ全体の管理ができるように再構築することとした。

40万人対応のシステムの再構築 イオングループ全体の従業員数は、国内外のパートタイマー・アルバイトまでを含めると約37万人に及ぶ。新システムの構築にあたり、イオングループのITサービス機能を担うイオンアイビスでは、40万人を格納で①きるデータベース、3時間以内での②安否確認メールの配信を性能の条件とし新たなシステムを模索してきた。しかし、「国内既存の安否確認システムでは、40万人に対応できるサービスは存在しなかった」とイオンアイビスシステム開発本部インフラユー・ザーサポート部の石井和人氏は話す。

そのため、同社では、パッケージ製品を利用せずに、システム開発事業ベンダーの京セラコミュニケーションシステムをパートナーとして支援を受けながら再構築をした。2012年8月に40万人に対応するイオングループオリジナルの安否確認システムが誕生した。安否登録は社員手続きの一貫 これだけ多くの従業員の数となると、社員に登録を浸透させるのも工夫が必要となる。イオンでは、パートタイマー、アルバイト、正社員問わず新入社員全員に、入社のオリエンテーションの中で安否確認に必要な情報を登録してもらうことにした。

安否確認の登録情報の項目は、個人携帯電話のメールアドレス、携帯電話番号を最低必要事項とし、個人のPCアドレスの登録も可能としている。個人情報保護の配慮として、事業継続上、不可欠で本人と限られた人事総務担当者しか閲覧することがで・きないことで理解を得ている。

それでも、20万人、30万人もの単位となると、個人情報の入力を拒む人や携帯電話を持っていない人など、様々な理由でシステムに登録ができない人もいる。「個人情報を登録できない社員については、店舗の上司の方などに代理で安否情報を登録してもらうなどの工夫をしています」と対策本部メンバーとして安否確認を担当するイオングループ人事部人事企画グループマネージャーの山田高豊氏は話す。現在まで、登録は着々と進み、グループ全体で22万件の登録が完了しているという。また、パートタイマーやアルバイトなどは、入退社の動きが早いことから、人事システムと連動させ入社時のシステムへの登録、退社時のシステムからの削除対応を行っている。

対策本部から手動で発信

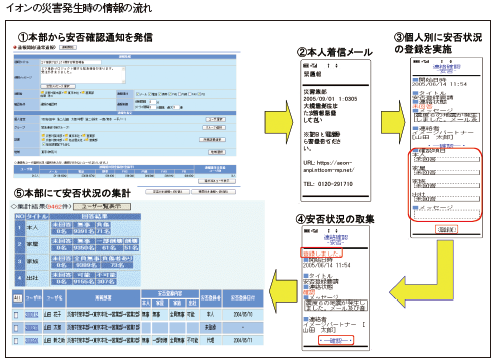

安否確認システムは、発動基準を設定した自動配信ではなく、災害対策本部の指示による手動による一斉配信方法を採用している。具体的には、まず、対策本部設置基準である震度6弱以上の地震が国内で発生すると、イオングループのビルメンテナンスやセキュリティを担うイオンディライトが、時間体制でイオングルー24プの本社対策本部メンバーに対して、召集のための一斉メールを配信する。その後、第2ステップとして、本社に集まった災害対策要員が、メディアの情報や被災地域の店舗責任者などとの連絡を通して情報を収集し、その結果、社員に安否確認メールを配信するかを判断する。配信されたメールに対して、各社員は安否の確認に加え、出社の可否、家族の安否情報を返信する。

グループ総務部リスクマネジメント担当の飯田篤司氏は、「社員自身が安全でも、その家族の安否が確認できなければ、物理的に出社することは難しいのではないか」とし、事業継続の観点から、家族の安否確認が重要だと説く。

グループでは、安否確認が全国の従業員に浸透するように、毎年上期と下期に1回ずつ、定期的な大規模安否確認の訓練を実施している。「訓練では、レスポンス(反応)の速さではなく、きちんと全社員が登録しているか、返信できるかの確認に主眼にしています」と飯田氏は話す。

今後の課題

今後の課題として、まずは、100%の社員登録を完了することと訓練での返信率を上げることとする。返信率は訓練で着実に上がっているものの、地域や会社によってややばらつきがある。また、システム面については、携帯電話キャリアへの依存による送受信の遅延に対する対処を挙げる。グループの安否確認システムを構築したイオンアイビスインフラ・ユーザーサポート部部長の港和行氏は「災害発生時、多くの組織が一斉にメールを配信することで、通信インフラの許容を超えてしまった場合、送受信が遅延する可能性がある。こうした通信インフラの問題に備え、SNSやPCメールの活用、アナログ式の電話連絡など、安否確認ツールを複数化するなど、対策を検討することが重要」だと話す。 イオングループでは、今後も定期的に訓練を実施することで、緊急時に備えた対策を強化していくという。

誌面情報 vol38の他の記事

- 特集1 安否確認の手法大検証

- 知っておきたい安否確認のポイント

- 40万人に対応する安否確認 イオン

- 社員が自主的に連絡する NEC

- 震災後需要が伸びる衛星携帯電話

おすすめ記事

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方