2012/07/25

誌面情報 vol32

リンクトインは、2003年に米国で誕生したビジネスに特化型のSNS。利用者の数は、世界200カ国以上で1億5000万人を超える(2012年7月4日現在)。日本では、存在を知らない人も多いが、海外の危機管理担当者の間では、平時における危機管理のコミュニケーションを可能とするSNSとして圧倒的な支持を得ている。海外での利用事情を踏まえ、危機管理での活用法について紹介する。

■ストック型のSNS

リンクトインは、PNS(Professional Social Network Service)と呼ばれ、職業人のためのネットワークサービスとして2003年に誕生した。サイト内のプロフィールに、自分の職務経歴など「オンライン版の履歴書」を作成することで、仕事に関わる情報収集や転職、就職のチャンスを得るなど、ビジネス上の利益を目的とする。2011年10月に日本語での対応が開始されたばかりで国内での利用者はまだ少ないが、欧米のSNSユーザーの間では、友人知人との個人的なやりとりはフェイスブック、ビジネス上のコミュニケーションはリンクトイン、として使い分けるのが一般的になっている。

利用者数が多いSNSの1つとしてリンクトインは、ツイッターやフェイスブックとよく比較されるが、最大の違いは、フェイスブックとツイッターが情報を時系列に次々に発信するフロー型のSNSなのに対し、リンクトインは情報を蓄積することに重点を置くストック型のSNSである点だ。そのため危機管理での利用として考えた場合、震災直後から被災状況や安否状況の情報発信するツイッターのようなリアルタイムでのコミュニケーションにリンクトインは向かない。むしろ、これまでに蓄積された多くの有益な情報を基に、高い信頼関係を構築し、ネットワーク内の議論や情報交換を通して、日常から危機発生に備えて対策力を高めることに役立つ。

■同業のネットワーク構築に効果大

リンクトインでは、ビジネスに特化したSNSとして、できるだけ娯楽性を取り除くことが、利用者の間で事実上のルールとなっている。例えば、フェイスブックやミクシィ、ツィッターなどのSNSとは異なり、あいさつや雑談などの日常会話のつぶやきをするユーザーは、ほとんどいない。代わりに広く利用されるのは、通常のメッセージ機能やQ&Aだ。「ヤフー知恵袋」のように、登録ユーザーであれば誰でも質問も回答もできるが、リンクトインでは、回答者はプロフィールを公開しているため、多くの場合、無責任な内容が少ない。

ネットワークの在り方も、フェイスブックでは「友達」であるのに対し、リンクトインでは「知人」と呼び、親密過ぎずビジネスに適した関係性を保つように工夫されている。さらに、全く接点のないユーザーとは基本的にはコンタクトがとれないが、「知人」の「知人」までは「2次コンタクト」として自分のネットワーク中に組み入れ、相手のプロフィールが閲覧できる。そのため、リンクトインではビジネスで付き合いがある1人とつながると、自ずと同じ分野の業者や知人とのネットワークが構築される。詳細のプロフィールを公開しているので、質問やアンケートなどをする際、メールでコンタクトをとるよりも相手に警戒されず、返答率も高いことが評価されている。他のSNSと比較して危機管理の専門家のネットワークとして利用されるのも、こうした特性により容易に専門家とつながることができるからだ。

■グループ機能を生かすコツ

リンクトインの大きな特徴の1つとして、「グループ」という仕組みがある。フェイスブックと同様に、1つの決められたテーマに沿って情報交換したり意見交換したりする場だ。現在100万件以上のグループが存在している。そのほとんどがビジネスに関わるグループだ。

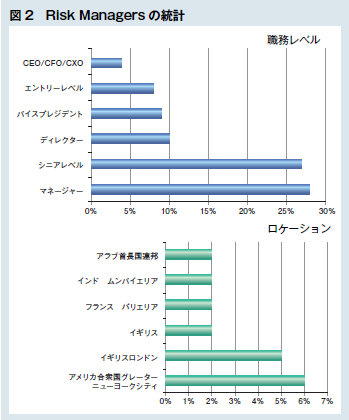

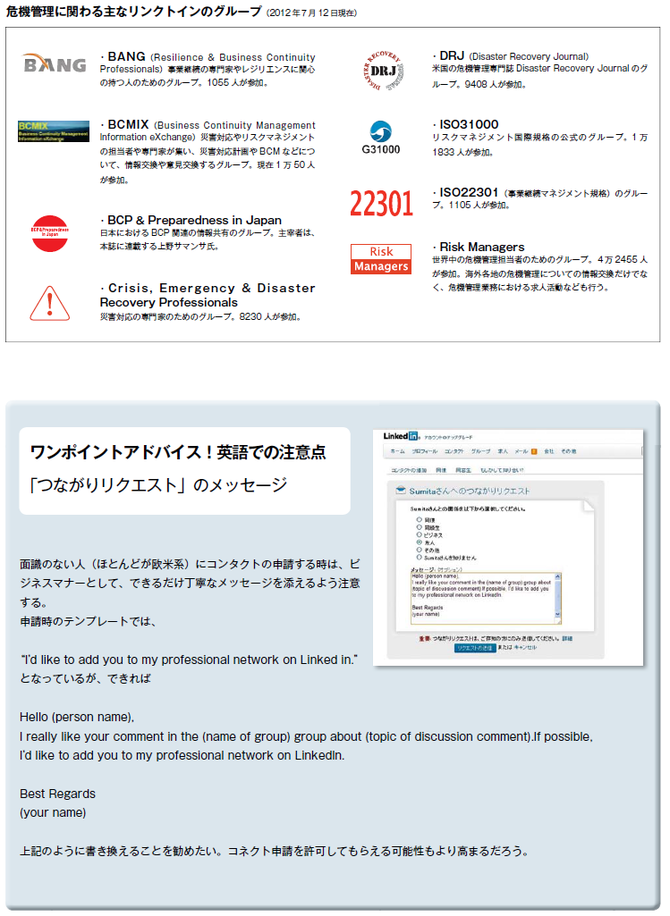

検索機能を利用して、危機管理のグループについて調べてみると、Emergencyで1631のグループ、Disasterで検索すると975のグループ、BCPでは69のグループがヒットする。フェイスブックやミクシィで、危機対応のグループの構成人数を調べると、多くても500人から1000人だが、リンクトインにある危機管理のグループは、1万人近くが参加するグループも多く、中には4万人を超えるような危機管理担当者の交流グループRisk Managersもある。 膨大な数のグループから有益なグループを見つけ出すのは困難だ。そこでリンクトインでは、簡単に有益なグループを選択できるように工夫されている。例えば、プロフィールを基に自動的に「おすすめグループ」を推奨してくれる機能がある。また、グループを統計化する機能では、活動率やグループメンバーの役職や職種、アクセス地域などをリアルタイムでグラフ化し、グループ情報を簡単に可視化できる。

例えば、前述のRisk Managersのグループの統計を見ると4万2000人以上の人が参加し、参加者で最大なのがマネージャーだ。さらにロケーションを見てみると、アメリカ、イギリス、フランス、インドという順となっている。(図2)。このグループに参加すると、世界中の管理職レベルの人と交流できる可能性が高い。

■充実したディスカッション

グループ参加の醍醐味の1つがディスカッション機能だ。ここでは、グループのメンバーが、テーマにそって、質問や議題を投げかけ、グループ内のメンバーとオンライン上のディスカッションが繰り広げられる。

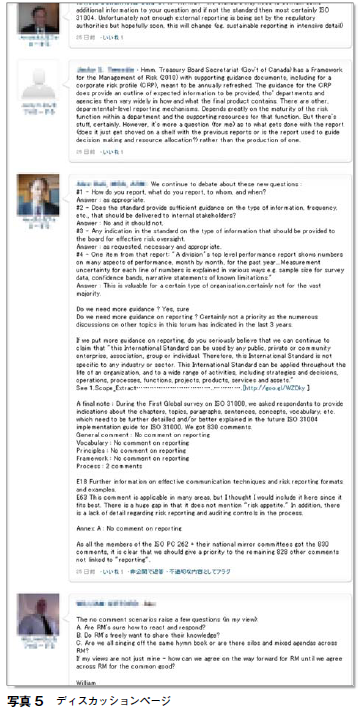

例えば、ISO31000のグループの中では、参加者の1人が「なぜ、規格の中にリスク報告書についてのガイドラインがないのか」という質問をディスカッションに投げかけると、グループに参加する危機管理コンサルタントやISO31000の策定に関わるメンバーなどから、28回ものコメントが寄せられる。そのほとんどが、10∼30行ほどにわたる長文だ。娯楽性を加味したフェイスブック上では、場違いとなり避けがちな「本気の議論」が実施されている(写真5)。

議題を投げかけたり、コメントする勇気や知識がなくても、ディスカッションの中で興味深い意見を述べている人に対して、フェイスブックのように「いいね!」をクリックすることもできる。こうした交流により、少しでも自分の存在をアピールすることで、多くの専門家と知人になれる可能性が高くなる。 また、イギリスで事業継続や危機管理に関心がある人達でつくる「BANG」というグループでは、ディスカッションに加え、月1回程度の交流会を開いている(写真6)。

■今後の展開

リンクトインは、すでに日本語での展開も始まっているが、現在、日本人の参加は世界34番目で60万人程度。国内のフェイスブック人口1000万人に比べるとあまりに少ない。そのため、コミュニケーションの共通言語が

英語になってしまい、せっかく登録しても利用しないままの人が多い。

ソーシャルネットワークを企業の危機管理の一環として普段から取り入れている欧米と比較して、日本のクライシスコミュニケーションは立ち遅れてしまっているように思われる。

誌面情報 vol32の他の記事

おすすめ記事

-

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方