2016/10/30

世界から求められるEHS 環境、健康・衛生、安全を一体的に推進!

最低限見なければいけないのは、①法規制が網羅的に把握されているか、②法規制は目まぐるしく変わるのでアップデートされているか、③アップデートに合わせて法令遵守を確認しているか。

監査とは法令遵守の状況を確認するのではなく、遵守を確認していることを確認することです。確認の方法はいろいろあります。通常、監査の種類を分けて第一者監査、第二者監査、第三者監査と呼びます。第一者監査は内部監査、つまりセルフチェックです。第二者監査はサプライヤーやお客様による監査。第三者監査は利害関係のない第三者がチェックする方法です。第一者と第三者監査にはそれぞれメリット、デメリットはあります。第一者は現場を熟知した自社の担当者がやるので、お金はあまりかからない。しかし、自分たちの力量の範囲を超えたところでは不可能だという限界がある。一方、第三者はその分野の専門家がやるので透明性は高い。ただし第三者に委託するので費用がかかる。ここで言いたかったのは第三者がいい、第一者がいい、ということではなくて、うまくミックスして使うことがコンプライアンスを合理的に論証していく方法だと考えています。

もう1つはあらゆる監査をするのではなく、範囲を明確にすることが大切です。例えば、人の安全に焦点をあててチェックする。または、サプライチェーンの監査を実施するなら課題の範囲を明確にするのが大事だろうと思います。それから海外の拠点は特に第三者の目を入れた方がいいと思います。なぜなら現地の法令に詳しい日本人は少ないでしょうし、アップデートされた情報は常に得られるという体制をつくるには難しいからです。

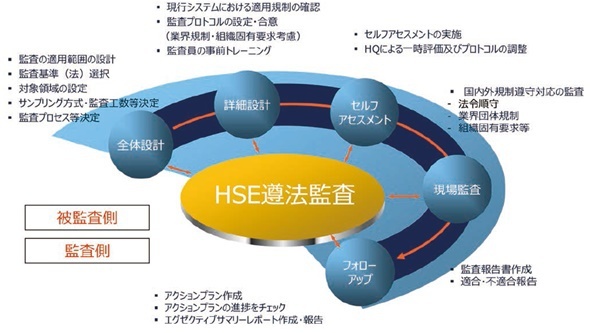

実際にどういった方法でやるのか、例を交えて説明します。監査のチェック項目はたくさんあります。範囲も各社各様です。従って、皆さんのチェックリストをつくらなければいけない。ですから、監査側と被監査側の共同作業になる。ただ、監査の設計を先にやります。焦点を合わせる法律の選択や対象領域などを決めます。そして、これを監査側にきちんと伝える。それから、まずセルフアセスメントを皆さんにやっていただく。エビデンスの有無やエビデンスがないけど守っているはずの項目や監査側で確認を求めるものなど絞り込みます。そして、監査を受けて是正をしていく。法令などに違反するものはクリティカルなものは即時是正。すべてクリアできればいいですけど、大半は残ります。それでも毎年、確実に課題を解決することでレベルアップします。

我々のチェックリストの例です。2段階スリーニングをやります。まず法令を使って対象を絞り込む。最終的に残ったもので2段階目のチェックリストをつくるやり方だと効率的です。最終的にはどんな視点や基準でやったのか、どんなツールを使ってやったのかを記録で残すことも重要です。報告書を作成し、翌年につなぐのです。

外資系の企業は我々のような第三者を使うのは慣れていますが日本の企業さんは、どちらかというと「自分たちでまずはやります」という方が多いです。それでもここ2 ~ 3年で相当増えています。国内はとりあえずいいから海外拠点を先にという話がかなり舞い込んできております。

(了)

世界から求められるEHS 環境、健康・衛生、安全を一体的に推進!の他の記事

- 【インタビュー】今なぜEHSなのか。欧米企業とは「大きな差」

- 【講演録】グローバル企業に求められるコンプライアンス~環境・労働安全衛生関連法規制の順守~

- 【先進事例】組織体制をシンプルに 環境を柱に一体的に推進

- 【先進事例】海外顧客の要求に応える 統合マネジメントでEHSを推進

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方