2016/06/02

インターネット新時代の労務リスクマネジメント

2 企業等に求められるリスク対策

私物スマートフォンの持ち込みについては、企業等が実情を把握したうえで、企業等としてのルールを明確にすることが必要です。ルールを定めるにあたり大切なことは、実効性のあるものにすることです。守れないルールは、かえってリスクを増大させます。業種や業務内容、企業等の規模にもよりますが、一般の執務スペースへの私物スマートフォンの持ち込みを全面的に禁止するルールは実行性に乏しいものと思われます。実効性について不安を抱きながら全面禁止とするよりも、持ち込みを認めたうえで、利用ルールを定め、ルールの遵守を徹底させる方がリスク対策として有効であると考えられます。業務上の必要性から、一般の執務スペースへの持ち込みを禁止せざるを得ない場合には、例外的に利用を許可する必要性が生じることを前提にして、例外的利用に関するルールを予め定めておくことが必要です。他方で、機密性の高い情報を取り扱う執務スペースに関しては、私物スマートフォンの持ち込みを禁止したうえで、実効性の高い運用を行うことが求められます。特に、機密性の高い情報を扱う執務室等については、一切の私物の持ち込みを禁止し、出入り口に金属探知機を設置したり、室内に監視カメラを設置するなど、必要とされる情報セキュリティのレベルに応じた管理体制を整えることが求められます。

なお、各府省情報化統括責任者補佐官等連絡会議情報セキュリティワーキンググループ(WG)による「私物端末の業務利用におけるセキュリティ要件の考え方」では、私物端末が執務室に持ち込まれ、使われることによる情報セキュリティ上のリスクとその対策について一覧(図表1)にまとめているので、企業等における対策を検討する際に参考にしてください。

また、総務省では「スマートフォンを安心して利用するために実施されるべき方策」において、推奨するスマートフォン情報セキュリティ3カ条として、「OS(基本ソフト)を更新」「ウイルス対策ソフトの利用を確認」および「アプリケーションの入手に注意」を掲げていますが、私物スマートフォンの持ち込みに関して、これらの徹底を図ることは、企業等のセキュリティ対策上のみならず、従業員個人のセキュリティ対策としても有効であると思われます。

3 私物スマートフォンの業務利用の問題

(1)BYODのメリット・デメリット

従業員の私物スマートフォンの利用に関しては、職場への持ち込みだけでなく、BYODの問題もあります。個人所有のスマートフォンなどの私物端末を業務に利用するBYODは、世界的にも広がりをみせており、米国では有職者の80%が私物のスマートフォンやタブレット端末などを仕事に使用しているという調査結果があります。国内においてもBYODが外回りの営業担当者などを中心に広まりつつありますが、BYODの実施については、企業等にとって、メリットとデメリットがあります。従業員が使い慣れた私物端末で業務を行うことで、業務効率や生産性が向上し、業務用端末の支給に伴う機器購入費やパケット代を低減でき、初期設定やサポート、メンテナンスにかかる手間やコストも削減できる一方で、紛失・盗難、不適切なアプリケーションによるウイルスへの感染、意図的な情報の持ち出しなど、情報セキュリティ上のリスクの増大が懸念されます。また、従業員にとっても、業務用と私物の2台持ちの煩わしさから解放され、普段使い慣れた私物端末を業務に利用できることで作業効率が上がり、ワークライフバランスを図りやすくなる一方で、業務上発生した通信費を自己負担させられたり、使用する基本ソフトやアプリケーションに関して制約を受けるなど、私物でありながら自由に使えないなどのデメリットがあります。

(2)BYODの利用状況

リスク回避の観点から、BYODを禁止している企業等は少なくありません。『平成25年版情報通信白書』(総務省公表)によれば、過半数の企業等がBYODを禁止しており、BYODを認めている企業等は17%に留まります。その一方で、実際にBYODを実施している従業員の有無については、3割以上の企業等が一部の従業員が私物端末を業務利用していると回答しています。このことから、BYODを黙認している実態が企業等にあることがわかります。

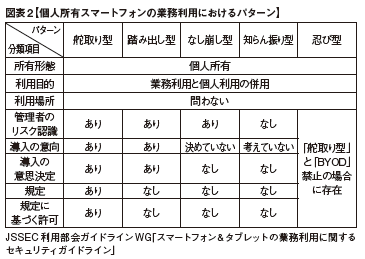

企業等における私物スマートフォンの業務利用状況に関して、日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)利用部会ガイドラインワーキンググループ(WG)では、「スマートフォン&タブレットの業務利用に関するセキュリティガイドライン」において、次の5つのパターン(図表2)に分類しています。

①舵取り型:規程を整備し、利用申請と承認がある状態

②踏み出し型:規程はないが、個人所有のスマートフォンを業務利用する意思があり、実際に利用している状態

③なし崩し型:ある程度のリスクの認識はあるが、導入に関する意思決定をしないまま利用者側が先走って利用している状態

④知らん振り型:管理者は関与していないように見える状態

⑤忍び型:個人所有のスマートフォンを隠れて業務で利用している状態。個人所有のスマートフォンの業務利用を禁止している中での利用、および「舵取り型」でも許可を受けていないスマートフォンの利用が該当する

(3)BYODの安全運用のために

企業等の管理の及ばないところで隠れて行われるBYODにはシャドーITの問題があり、企業等のコントロールが及ばないため、不適切な運用により、情報漏えいなどの事故が発生するリスクが高く、非常に危険な状態であると言わざるを得ません。企業等としては、BYODを黙認・放置するのではなく、BYODを禁止するか許可するか、いずれにしても、方針を明確にして、定めたルールを遵守させることがリスク対策として必要とされます。

また、BYODの実施にあたっては、管理のための各種ツールやソリューションを活用し、可能な範囲で技術的対策を実施することが求められるほか、BYOD規程の策定や管理者の選任、BYOD実施状況の監査などの組織的対策、および従業員のリテラシーを向上させる教育・研修の実施などの人的対策を併せて実施し、安全運用のための体制を整備することが求められます。

- keyword

- インターネット新時代の労務リスクマネジメント

インターネット新時代の労務リスクマネジメントの他の記事

- 最終回 「ブラック企業」と言われないために

- 第5回 企業・組織のソーシャルメディアリスク対策

- 第4回 私物スマートフォン持ち込みの留意点

- 第3回 スマートフォンの業務利用における留意点

- 第2回 クラウドサービス導入下における労務リスクマネジメント

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方