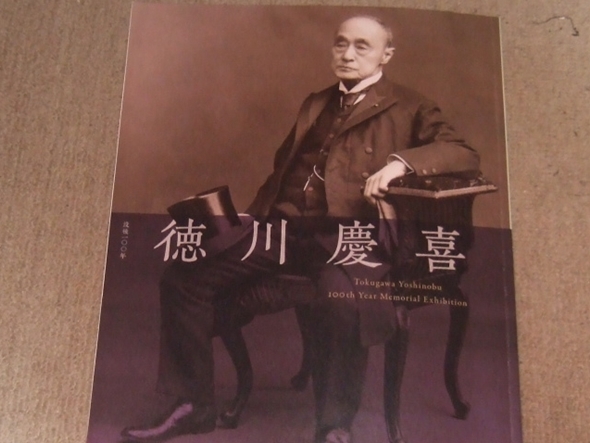

<最後の将軍>徳川慶喜と孤高の芸術的感性

謹慎・隠居生活の中での多才な創作活動

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/12/25

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

明治維新150年も間もなく終わる。徳川幕府・800万石最後の将軍の生き様を語りたい。

私は千葉県松戸市戸定(とじょう)歴史館(旧徳川水戸藩別邸)に年数回足を運ぶ。特別展が開催されていないときには庭園や館周辺の木立の中を散策する。その都度、徳川慶喜の77年の生涯を考える。そして「ただ者ではない」と思う反面、「悲運を強要された男」と同情心がわく。慶喜は<「英明」一世を覆った>徳川幕府最後の将軍である。彼の英明・俊秀ぶりはつとに知られている。かつてない「内憂外患」の幕末を通じて常に中央政局の中枢に身を置いた慶喜の行動は、崩壊寸前の危機的状況のもとにあって一定の「明快さ」を持っている。だがその行動に「一貫性」を見出すことは容易ではない。それどころか、慶喜には「変節」がつきまとう。

慶喜は元治元年(1864)の参預会議の中で、開港論から鎖港論へ数日を経ずして突如意見を変えた。慶喜に好意を寄せる者、あるいは慶喜と協調せざるを得ない者は、それだけに慶喜の「変節」に困惑し、躊躇し、そして最後に不信・失望を覚えた。慶喜は幕臣らから「二心殿(にしんどの)」と陰口をたたかれた。水戸藩以来の朝廷派なのか、はたまた将軍を護持する幕府派なのか、という疑義である。

紆余曲折を経て、慶喜は慶応2年(1866)12月、徳川幕府15代将軍の座に就いた。解決を迫られる2つの緊急課題があった。兵庫開港問題と長州処分問題である。松平慶永、山内豊信、伊達宗城、島津久光の4侯(雄藩大名)は、慶喜が意見を求めたのに応じ政局の安定を意図して上洛した。世にいう4侯会議である。4侯は兵庫開港と長州処分における長州藩の全面復権とを主張した。しかし慶喜と4侯との協議は結局のところ失敗に終わった。慶喜が、長州藩の全面復権の決定を先議すべきだとの4侯、とりわけ島津久光の要請を蹴って、兵庫開港のみを強引に承認させたからである。

4侯会議の解体後、慶喜政権は一段と孤立化の色を濃くした。だが将軍慶喜は安閑と日々を送ることは出来ない。幕府討伐論がかまびすしくなってきたからである。緊迫した状況下で、慶喜は大政奉還・諸侯会議を主張する土佐藩論を知った。土佐藩建白を待つようにして、慶喜は大政奉還の建白を朝廷に上程した。慶応3年(1867)10月14日である。江戸幕府は幕を閉じた。しかしながら大政奉還が慶喜にもたらしたものは、以前にもましての状況の混迷であった。大政を奉還した以上、慶喜は表面だった行動をとりうる立場にない。慶喜は何らなすことなく、12月9日の王政復古のクーデタを迎えざるを得なかった。王政復古のクーデターの後も、慶喜は依然として有志大名に期待した。兵を大坂に引き上げ自己の軍事力を誇示して京都の新政府に威圧を加えつつ、有志大名への期待をつないだ。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方