安全衛生

-

人の目では見逃してしまう感染リスクを見える化する映像監視システム

パナソニック i-PROセンシングソリューションズ(以下、i-PRO)は、感染症の拡大防止対策を支援する映像監視システムを開発し、パナソニック システムソリューションズ ジャパンを通じて11月から販売する。オフィスや商業施設、工場、病院などの人が集まる現場において、熱が疑われる者の特定や動きの把握、マスクを着用しない者の発見、特定・発見した対象者への注意喚起や入場管理を可能にするもの。

2020/10/15

-

2つの流行期を持ち毎年400~600人が罹患

これまで、2回にわたってウイルス病の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)病原体がマダニによって運ばれることを紹介しましたが、もう一つ警戒を要するダニの一種がツツガムシ。すなわち「ツツガムシ病」の病原体を媒介するダニです。今回はツツガムシ病について解説します。

2020/10/08

-

「ニューノーマル(新たな常態)」に潜む新たなリスク

長期化が予想される新型コロナウイルス感染症の流行は、企業の経営環境に大きな変化をもたらしています。在宅勤務に代表されるテレワークの導入、出張や会食・接待、商談、イベントなどに関する新しいルールの策定など、業務遂行上のさまざまな見直しは企業のリスクマネジメントにも影響を与えるでしょう。本連載はそうした新たな制度やルールを、リスクマネジメントの観点から考察します。

2020/10/07

-

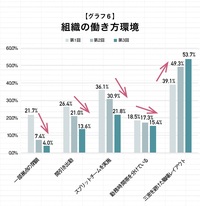

マーケティングや営業、生産でも事業レベルが上がる

スク対策.comは、「首都圏を中心としたレジリエンス総合プロジェクト(総括:国立研究開発法人 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター長 平田 直氏)」(以下、首都圏レジリエンスプロジェクト)との連携による「第3回 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係るBCP(事業継続)に関する緊急調査」を実施した。5月11日~15日にかけて実施した第1回調査、6月16日~ 19日に実施した第2回調査に続くもので、9月1日~ 7日までの間、リスク対策.comのメールマガジン購読者、首都圏レジリエンスプロジェクト・データ利活用協議会の会員をはじめ、他の研究会の参画組織・団体にも協力を呼びかけ、計488の回答を得た。

2020/10/07

-

第119回:仙台防災枠組に基づく世界の災害リスクの概観

国連防災機関が昨年発表した「Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019」。世界での災害の発生状況や、災害リスク軽減策の実施状況などがまとめられている。今回は、2015年に仙台で開催された第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015-2030」の7つの目標の進捗状況が整理されている。

2020/10/06

-

いなべ市の新・防災拠点倉庫、物流は「流」を極めることにあり

三重県いなべ市に防災拠点倉庫ができました。この防災拠点倉庫は、物流を極めた防災物流倉庫になっているのです。

2020/10/02

-

コロナ対応に求められるリスクコミュニケーション

新型コロナウイルスの対応を巡っては、組織内のコミュニケーションがうまくいっていないケースもあるようだ。未知のウイルスなだけに、人によってリスクの受け止め方や考え方が異なり、ちょっとしたことで、お互いの不信感が高まってしまう。顧客などとの対外的なコミュニケーションについても、どのような文面にするか、どのタイミングでどう発表するか、悩む企業は少なくない。リスクコミュニケーションに詳しい放送大学教授の奈良由美子氏に、ポイントや注意点を解説してもらった。

2020/10/01

-

第9回 再保険の手配が必要な特殊な保険

再保険とは、巨額損失に備えて、保険会社が別の保険会社に保険をかけること。企業にとって保険加入が困難な特殊なリスクでも、任意再保険を活用することによって保険によるリスクヘッジが可能です。

2020/09/30

-

0.1秒で顔認証・発熱検知するAIカメラ

USEN-NEXT GROUPのアルメックスは、病院・宿泊施設向けに、非接触による検温とマスク着用を検知するAIカメラ『Cyphy-Gate(サイフィゲート)』を販売する。

2020/09/29

-

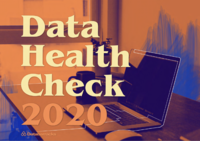

第118回:在宅勤務環境を支えるITセキュリティーの確保

ITのレジリエンスやサイバーセキュリティーなどに関するアンケート調査。実施主体はデータバックアップやITシステムの災害復旧などのサービスを提供している英国のDatabarraks社。直近12カ月間におけるデータ遺失の原因を尋ねたところ、人為的ミス(Human error)が急増しているようだ。

2020/09/29

-

パワハラ防止法の対象にもなるコロナ問題

IT企業のコールセンターに勤務しているAさんは、先日体調を崩し3日間ほど会社を休みました。新型コロナの感染も疑われ、保健所の相談窓口で電話相談も行いましたが症状などから「受診は不要」と判断され、PCR検査などは受けられませんでした。翌日には熱も下がり、せきも収まったので、会社に出社しようと思いましたが、念のためのもう一日大事を取った後、出社しました。ころが、出社したAさんに対する周りの同僚からの反応は「怖いから近寄らないでほしい」という人も居て、いたたまれなくなったAさんはその日は会社を早退。その後、出社することが怖くなり、このまま会社辞めようと思っています。

2020/09/29

-

ピンチをチャンスに変えた危機時の広報

あらぬ風評を立てられることは、会社の存続に関わる大きなリスク。創業90 年を超える老舗工務店の小林創建(長野県松本市、小林稔政社長)はこの春、まさにそうした危機に直面した。「社長が新型コロナウイルスに感染した」というデマが突然広まったため。小林稔政社長は「強い焦燥感に駆られた」と振り返る。コロナ不安からのデマ・風評が多数発生しているなか、同社がどのように難局を乗り切ったのかを取材した。

2020/09/25

-

女性活躍に向けた環境整備が逆風下で強み発揮

新型コロナの流行でクローズアップされたテレワークやオンライン会議。急速な導入が生産性の低下や不平等感の発生といった課題を生む一方、就業環境の改善やブランドイメージの向上に弾みをつける企業もある。「マナラ化粧品」の通販事業を行うランクアップ(東京都中央区、岩崎裕美子社長)は、一貫して進めてきた働き方改革の取り組みを生かしていち早くニューノーマルに対応。新規の施策や企画を打ち出して情報発信し、社員の働きがいを高めながら顧客ニーズに応えている。

2020/09/25

-

コロナ対応から見えてきた課題と強化すべきポイント

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、近い将来の発生が予想される巨大地震、激甚化する風水害、事業継続を脅かす事象は増える一方だ。が、数多の危機を乗り越えて得た教訓は大きい。これまでの取り組みの何が機能し何が足りないのかが明らかになってきた。地震・津波を想定した事前対策に早くから取り組んできた鈴与グループの後藤大輔室長に、見えてきた課題と強化すべきポイントを語ってもらった。

2020/09/25

-

リモートワーク急拡大も当面の混乱なし

在宅勤務にはリモート環境をはじめとした社内体制の整備が不可欠。一方では生産性低下の懸念が否めず、社内の不平等感や社員のモチベーション低下といった壁も立ちはだかる。それらは以前からいわれてきた「働き方改革」の課題だ。IT サービス企業のSCSK(谷原徹代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者)はコロナ対応を機に、働き方改革をさらに加速する。

2020/09/25

-

感染防止と事業活動の両立を生産性向上に生かす

感染防止と事業活動を両立するには、訪れる危機を想定した事前準備が欠かせない。「いきなり対応に迫られたら冷静さを失ってしまう」と大成ホールディングス専務で、子会社の大成ファインケミカル、大成化工社長の稲生豊人氏。先を見通して先手を打てるのは、予想される状況とそこで求められる行動をあらかじめシミュレーションしているがゆえだ。背景には2012 年に策定したBCP パンデミック編がある。

2020/09/25

-

時間とタスクの見える化が新型コロナのリスク対策

建築リフォーム業でも営業や打ち合わせにオンラインの導入が進んでいるが、地域密着の中小企業はむしろ顔の見える関係が強み。そうした企業は地縁によって施主とつながり、住まいの細かなトラブルや相談にも機動的に対応するところが多い。大堀商会(新潟県新発田市)も、そうした企業の典型だ。感染症まん延下において仕事のやり方を変える必要に迫られるも、10 年来進めてきた働き方改革がウイズコロナのニューノーマル(新常態)を先取りしている。

2020/09/25

-

タテ割の垣根越えた連携・ネットワークで備える減少する「守り手」 地域防災の危機に次の一手

災害は不測の事態の連続だ。状況をとらえた柔軟な対応が求められる一方、あらかじめどう動くかを決めておかなければ何もできない。深松組社長で仙台建設業協会会長の深松努氏は東日本大震災の教訓を胸に、災害に強い体制づくりを一貫して進めている。キーワードは連携、ネットワークだ。

2020/09/25

-

ビッグデータで企業の健康施策を検証

健康管理システム「Carely」を開発・提供するiCAREは、データ分析から企業の健康課題を見える化し、最適なソリューション提案から効果検証までを行う新サービス「Carely Place」を提供する。これまで効果測定がしづらかった健康施策のPDCAを回し、手応えのある健康経営をサポートする。

2020/09/16

-

第117回:パンデミック後に事業継続マネジャーは何をすべきか

BCMの専門家や実務者による非営利団体BCIとFortress Availability Services Limitedによる共同調査。事業継続の実務者に今後どのような能力が求められるのか、パンデミックを含むさまざまな事象に対峙(たいじ)していくための計画やソリューションはどのように変わっていくべきなのか、などを探ることを意図して行われたものである。

2020/09/15

-

『Go To トラベル』で求められる新しい旅行スタイル

7月22日から『Go To トラベル』事業がスタートし、約1カ月間で少なくとも延べ556万人が利用したとのこと。読者の皆さんにも「利用したよ」という方がいるかと思います。いまもって賛否両論、いろいろと議論はされていますが、ビジネスでも使えるキャンペーンなので個人的には非常にありがたいなと思っています。ただし『Go To トラベル』の成功には、旅行者側の意識改革が欠かせません。求められる新しい旅行スタイルについて解説します。

2020/09/15

-

日本企業のリスクマネジメントは機能したか?

多発する自然災害や、事故、不祥事など、企業を取り巻くリスクは複雑かつ多岐にわたる。こうしたさまざまなリスクを想定し、BCP やリスクマネジメント活動に取り組んできた企業は少なくない。しかし、新型コロナウイルス感染症は、またも多くの組織に「想定外」をもたらした。そのリスクは現在進行中でこの先も不透明だ。企業は未曾有の脅威にいかに対処していけばいいのか。

2020/09/14

-

第116回:内部者による情報漏えいの脅威といかに向き合っていくか

ITセキュリティープロバイダーのBitglass社は、組織の内部者による情報漏えいやその対策に関するアンケート調査の結果。近年のクラウド活用やリモートワークの増加、BYODポリシー(私物のスマートフォンなどを業務に用いることを認めること)の採用などによって、内部者による情報漏えいなどの検知が難しくなってきている状況が調査の背景にある。

2020/09/08

-

企業と投資家の認識のズレを埋める

A社では、気候変動やグローバルサプライチェーンの寸断といった不確実性が高まる経営環境の変化に対応するために、数年前から多角化経営に着手していました。そのようななかで新型コロナウイルスの感染拡大が発生し、経済危機が発生。多角化経営の一環として社内で新規事業創出も始め、いくつかのイノベーションにつながる活動も端緒についたところです。しかし複数の投資家からさまざまな意見が出てきました。「投資家に対してきっちり説明して理解を得るように」との命を受けたBさんは、そのように説明すべきか頭を悩ませています。

2020/09/03

-

踏むだけで靴底の除菌ができるマット

サニクリーンは、靴底からの菌を屋内に持ち込まないために、マットに除菌剤を浸み込ませて靴底の除菌をおこなう「除菌剤含浸用マット」を提供する。

2020/09/02

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)