2014/09/28

防災・危機管理ニュース

まだ何があるか分からない!!

長野、岐阜県境にある御嶽山が噴火した。東日本大震災以降、地震活動が火山噴火を誘発するのではないかとの懸念はあったが、小笠原諸島の噴火と立て続きに起きた今回の御嶽山の噴火で、その可能性はさらに高まったと言える。

27日22時現在、30数人が大けがをして、うち10数人が意識不明。さらに複数の登山客が降灰に飲み込まれたまま救出されていないとの情報もある。

気象庁によると、御嶽山の噴火は2007年3月の小規模噴火以来7年ぶり。同庁では、5段階ある「噴火警戒レベル」を1(平常)から3(入山規制)に引き上げ注意を呼び掛けている。

なぜ予知ができなかった?

御嶽山は、9月11日に1日80回を超える地震が観測され地震活動が活発になっていた。ただ、山の表面が膨らむといった地下からマグマが上昇してくるようなデータは確認されておらず、気象庁では、これらの地震が噴火の前兆とは認識していなかった。

一方、過去を振り返ると、2000年3月の有珠山噴火では、地震活動が活発化したことから、直前に噴火を予測する緊急火山情報が発表され、これを受け周辺住民の避難が行われたことから一人の犠牲者も出さなかった。2009年2月の浅間山の噴火でも、噴火前に警戒レベルを上げ、これにより道路規制などが行われ噴火被害を最小限に抑えることができ、いずれのケースでも噴火予知は機能した。

なぜ今回、地震の予知がなぜできなかったのか。

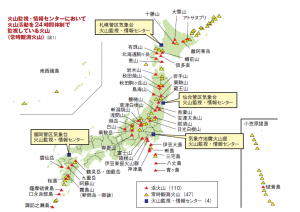

現在、国内で選定されている110の活火山のうち、常時観測されているのは47のみ。これらの火山は、気象庁が2009年6月に、中長期的な噴火の可能性および社会的影響を踏まえ「火山防災のために監視観測体制の充実等の必要がある火山」として選定したものだ。御嶽山は常時観測の火山に含まれていたが、それでも予知ができなかった。

以前、火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長に火山予知について取材したことがあるが、藤井氏は「火山の観測ができているからといって、火山噴火予知がすでに確立しているというわけではない」と指摘。山の中でマグマの状況がどうなっているかは、残念ながら現在の科学レベルでは完全に把握できないと語っていた。噴火活動の発生確率は、地震のような100年単位ではなく1万年単位で考えなくてはいけない。それだけ、火山には、まだまだ未知な部分が多いということだ。

先手の対策を

大切なことは、これ以上対応が後手にまわらないようにすることだ。当然、登山者らの救助活動は最優先されるべきだが、同時に考えておかなくてはいけないことがいくつもある。

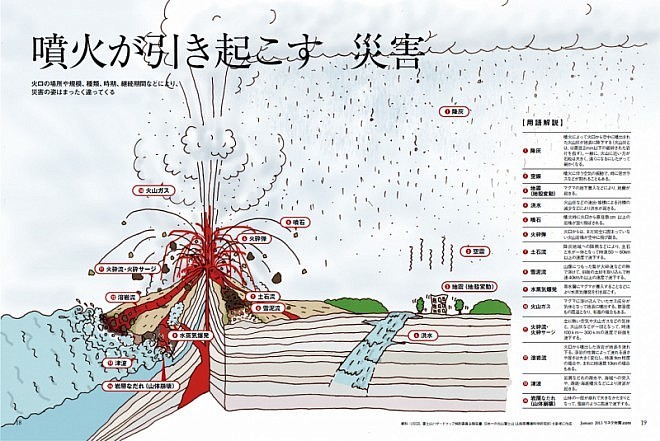

噴火によって引き起こされる災害は多岐にわたる。直接的な被害では、火口から流れ出す溶岩流や、火山ガス、火山灰、噴石、さらに溶岩の破片や火山ガス、火山灰が一団となって山の斜面に流れ出す火砕流火砕サージと呼ばれるものなどが挙げられるが、火口の場所や規模、種類、時期、継続期間などにより、災害の姿はまったく違ってくる。

一度目の噴火が小規模でも、再び大規模な噴火が起きる可能性も否定できない。雨量の多い時期なら、土砂と水が一緒に斜面や川筋を流れ土石流を引き起こす。火山灰も、雨が降れば、コンクリートのように重くなる。河川に流れこめば洪水を引き起こす要因にもなりかねない。

もう1つが、噴火の継続時期。数時間で終わるものから数年間、数十年間続くものなどさまざま。やっかいなのは、一度噴火をしてもその継続時間や、その後の推移を簡単には予想できないことだ。

灰が降る場所によっても被害は異なる。農地なら、長期間、農作物が作れなくなるし、都市部では、わずか5mmの灰で公共交通機関の停止や自動車のスリップ事故など、多くの災害を引き起こすと指摘されている。直後の火山灰には有毒なガス成分が吸着していることから、健康への被害も懸念される。川が汚染され浄水場に入れば、その除去でも大変な被害になる。人が少ない場所でも例えばデータセンターがあればコンピューター機器が灰を吸って被災することもあり得る。そして社会機能が高度化した現在の都市部では、飛行機などの物流が途絶えて被害を拡大させるなど、まだまだ想定できない様々なリスクが潜んでいる。

こうした二次災害や複合災害が起こり得ることも視野に入れた上で、人命救助、二次災害の防止、そして財産の保護について、対応を進めていくことが重要だ。

最大の課題は連携

最大の課題は市町村、県、国の連携だ。噴火の影響は広範囲に及ぶため、市町村、県、国が連携して対応にあたることが求められる。政府および、現地自治体には既に災害対策本部が立ち上がっているが、今後はこれらの災害対策本部の調整をいかに図っていくかが重要なポイントになる。

遠く離れた自治体も無関心であるわけにはいかない。河川に灰が流れ込めば、流域全体の問題になる。物流の途絶は、全国的な影響を引き起す。そして、特に活火山を有する自治体については、今後、御嶽山以外の火山が噴火するケースについても検討を進めておいた方がいい。

火山噴火予知連絡会の藤井氏によると、過去に世界で発生したM9以上の地震では、すべてその後に噴火が起きている。地震は、地殻内に存在するマグマだまりに影響を及ぼし、火山噴火を誘発する危険性があると指摘されている。過去に地震が火山噴火を誘発した例としては、300年前の宝永地震約(M8.6)と富士山宝永噴火が挙げられる。1707年10月28日、遠州灘沖から紀伊半島沖を震源として発生した宝永地震の49日後に、富士山が噴火したのだ。

東日本大震災でその名を知られることになった約1100年前の貞観地震(869年)でも、その5年前に富士山と阿蘇山が噴火している。貞観地震の前後には、さらに新島や神津島、伊豆大島、三宅島、新潟焼岳、鳥海山、阿蘇山なども、わずか20〜30年の間に立て続けに噴火をしており、伊豆大島と神津島など、複数の火山がほぼ同時に噴火していることも確認されているという。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方