2012/12/26

防災・危機管理ニュース

∼英国における BCM 実態調査結果∼

インターリスク総研 田代邦幸

レジリエンス・ポイント

① 英国全体における組織の BCP整備率は 6割に達している。特に公共機関における 整備率が高い。

② 英国で、社会的に事業継続を求められている業種に対して、BCMに関する法律や規制の影響が大きい。

英国の研究機関 Chartered Management Institute は英国内の BCMに関する実態調査を 1999年から毎年実施しているが、最新の調査結果が今年 3月に発表されたのでここで紹介したい。報告書は『Planning for the worst. The 2012 Business Continuity Management Survey』というタイトルになっている。

この調査に対して 1,021 の組織が回答しているが、その中で民間企業は 53%で あり、公共機関(警察、消防、自治体等)からの回答 35%、非営利団体からの回答が 12%含まれている。日本においても BCMの実態調査が行われた例はいくつか 存在するが、いずれも対象は主に民間企業である。

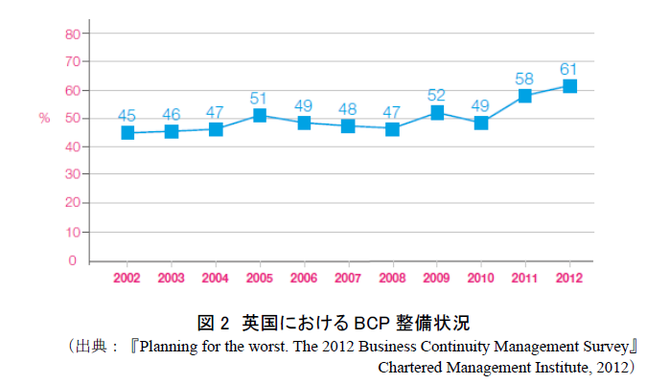

まず BCPの整備状況であるが、回答者の 61%が、自らの組織で BCPを整備済 みと回答している。もともと日本に比べて BCPの策定が進んでいる英国においても、このところ再び増加傾向にあることが分かる(図 2)。

また、今回の調査対象の中で大規模な組織(従業員が 250人を超える組織)での BCP 整備率は 74%に上っている。より小規模な組織の方が BCPの整備率が低 くなる傾向にある(日本においても同様である)が、本調査によると小規模な組織 (従業員が 11∼50 人)でも 48%、零細組織(同 10人以下)でも 31%が BCP整備済 みと回答している。BCMや関連分野に関心が無い組織であれば、このような調査 に回答すらしない可能性もあるため、英国内全体での実際の BCP策定率がどの くらいかは多少割り引いて考える必要があると思われるが、それでも日本に比べて 全体的に高いといえる。

もうひとつ注目すべき点は、公共機関における BCP整備率が高いことである。民間企業の BCP整備率が 52%であるのに対して、公共機関では 73%、非営利団体でも 60%となっている。日本の BCMへの取り組みが、どちらかというと民間企業が中心であるのと対照的である。

業種別の数字を見ると、最も高いのが地方自治体の 92%、次いで中央政府 85%、金融・保険 85%、公益事業(電力、水道等と思われる)81%、医療福祉 74%、運 輸・物流 69%と続いている。やはり社会から事業の継続を期待される業種が上位に入っているが、BCM に取り組む主な要因を見てみると、これら上位 6 業種のうち中央政府を除く全ての業種で、「法律・規制」がトップ 3に入っている。つまり社会的に事業継続が求められる組織に対しては、BCMへの取り組みを求める法律や規制の整備が進められており、その効果が現れていると考えられる。これは社会全体のレジリエンス向上に向けての重要なヒントと言えるのではないだろうか。 また、過去 12ヶ月間に実際に経験した事故・災害(原文では disruption という、 もう少し広い意味合いを含む表現)として最上位に来ているのは、過酷な気象条件(49%)で、特に今年の 1∼2 月に英国で大雪だったことが影響していると思われる。2 番目は IT の停止(39%)で、昨年 10 月に発生した BlackBerry のトラブルが含まれる。前年と比較して増加が目立つものとして報告書で指摘されているのがデモやストライキなどで、前年の 6%から 22%に増加している。主に英国内や中東で の暴動・反乱の影響であろう。

これに対して「コストや収益の面で大きな影響を与えうる脅威は何か?」という質 問に対しては、IT の停止(72%)、通信の停止(61%)、事業所に行けなくなること(58%)など、災害や事故等の事象そのものよりも、経営資源を失うことに注目されていることが分かる。また企業イメージ・ブランド・レピュテーションへの被害が 55%で上位に入っていることも注目に値する。別の設問では BCPを持つことのメリットとして、「レピュテーションの保護」と回答している組織が 72%(複数回答)で 2位となっ ており、英国の組織で事業中断によるレピュテーションへの影響について関心が高いことが分かる。

本報告書には、これら以外にも様々な観点からの調査結果が 21ページに渡って記載されている。日本にそのまま当てはまらない部分もあるが、レジリエンスに関する視野を広げる意味でも、ご一読をお勧めしたい。

【執筆者プロフィール】

田代 邦幸

(株)インターリスク総研主任研究員、レジリエンス協会監事。防災士。MBCI。 自動車メーカー、半導体製造装置メーカー勤務を経て、2005年に(株)インターリスク総研に入社し、現在に至る。 製造業や商社、IT サービス業、金融業など様々な企業に対してBCM のコンサルティングを実施している。

レジリエンス協会

================================

- keyword

- 海外リスク

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方