2009/11/04

誌面情報 vol1-vol22

地震やパンデミックなどの危機に対し、なかなか対策が進まないのが中小零細企業だ。資金力が乏しい上、人材の余裕もない。こうした状況に対し、横浜市内の業者が「連携」によって、被災しても事業を継続させる手法を確立しつつある。

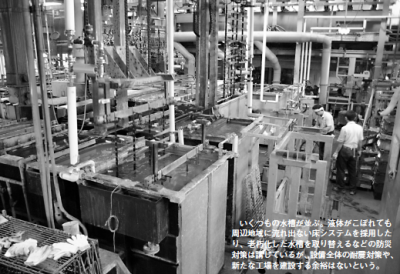

正直、「防災」という言葉すら考えたくなくなるような光景だ。横浜市金沢区にあるメッキ工場。いくつもの大きな水槽にさまざまな液体が入っていて、その中に天井のレールから吊り降ろされた何十個もの製品が沈められていく。さびれた支柱、血管のように工場内に張り巡らされた配管、加工途中の製品がぎっしり並べられた棚・・・。

ところが、この会社が全国に先駆け、究極の事業継続の手法を取り入れた。

その手法とは、耐震補強や、代替拠点を持つのではなく、仮に被災したときは、まったく資本関係の無い同業他社に生産を委託することで事業を継続させるというもの。横浜市経済観光局が市内企業へのBCP(事業継続計画)普及啓発のために設置した研究会の中で考案された。

研究会は、市に加え、神奈川県メッキ工業組合、BCPの普及啓発に取り組むNPO法人事業継続推進機構らで構成される。一般的にBCPを策定する場合、従業員の安否確認、主要な取引先との連絡体制構築など基本的な対策に加え、会社として災害時でも継続すべき重要業務の特定や、その重要業務を支える経営資源の洗い出し、重要業務を継続・復旧するための戦略の立案など、細かな作業が必要になる。時間がかかる上、防災対策の強化や代替拠点の整備などに一定の投資が求められることもある。

研究会が提案した方法は、災害時に応援が可能、つまり他社製品でも加工してもいいという企業に事前に登録をしてもらい、その中で、類似設備を持ち実際に支援がし合える企業があれば、事前に相互委託契約を交わしてもらうというもの。費用は一切発生しない。

神奈川県メッキ工業組合が運用を開始し、既に8社が応援可能な企業として登録。その中で、第1号となる相互委託契約を締結したのが、横浜市金沢区の㈱羽後鍍金(社員20名)と㈱大協製作所(横浜市保土ヶ谷、社員80名)だ。ともに自動車部品のメッキを主力とする企業で、どちらかが被災した場合は、もう一方が、加工を手伝うことになる。

簡単な仕組みに思えるが、いくつもの問題をクリアしなくてはいけない。委託の値段はどうするのか、被災時とはいえ仕事を他に頼めばそのまま仕事を取られてしまうのではないか、そもそも品質が担保できるのか・・・。こうした問題を解消するため「相互委託加工契約書」では、「お互いさま」精神にもとづき相互支援することや、お互いの取引先への営業や受注の禁止、また、品質の確保として、相互委託加工契約書とは別に品質保証協定書を締結することまでを求めている。

■お金はかけられない

メッキなどの製造業の場合、工場が大規模な被害を受けると復旧までには相当な期間と資金が必要になる。

羽後鍍金の黒岩順一社長は「設備のほとんどは、工場の大きさやラインの状況にあわせて作ってもらっているため、仮に被災して新たに取り寄せるとなると2カ月、さらに、取り付ける工事に1カ月近くがかかる」と話す。さらに、周辺のメッキ業20社ほどと共同で廃水処理を行っているため、仮に自社だけが復旧できても、排水処理施設が被災すれば、どの道、事業は再開できないという。

もちろん、自社でも防災対策には取り組んでいる。老朽化したタンクなどは、早めに入れ替え、仮にタンク内の液体が床にこぼれても工場から外へ流れ出ないような対策も講じている。しかし、厳しい経営環境では、大がかりな設備の耐震対策など、とても手が回らないというのが実情だ。

「被災時には無利子の融資が受けられるといいますが、借金がなく、体力のある会社ならともかく、日常的に資金繰りに苦しんでいる企業が、いくら無利子とはいえ、1億、2億を借りて、町工場が返せるかといったら、あきらめて、やめてしま

う会社が50%以上だと思います」(黒岩社

それだけに、今回の契約に対する期待は大きい。

「仮に一部でも、すぐに仕事をお願いできるなら、借金をしても返せる見通しがつくし、従業員も安心できます」(黒岩社長)

大協製作所の栗原敏郎社長も「私どもは車の製品を多く扱っていますので、いわゆるカンバン方式の中で、在庫を持たず、今日いただいたものを翌日作業し、その次の日に収めるというのが日常のパターンです。そのような中で被災してすぐに作業を手伝ってくれる企業があるということは大変助かります」と話す。

被災時だけでなく、日常的なメリットも既に生まれているようだ。黒岩社長は、今回の契約に先立ち、主要な取引先にすべて契約文書を見せ、了解を得たとする。すべての企業が好印象を示し、批判的な意見はまったくなかったという。「メーカーさんは、万が一、私どもが被災を受け納品が止まったら待ってくれないですよ。うち一本で仕事をしているわけではないし、納品が止まったら自分の会社も大混乱するでしょうから。その意味でも、発注メーカーに安心していただいたことは非常に大きなメリットだと思います」(黒岩社長)。

■他県にも広める

一方で、課題もある。メッキといっても、亜鉛、ニッケル・クロム、金メッキ、銀メッキなどさまざまな種類がある。メッキをつける製品も自動車部品から半導体、家具、建設資材、工芸品など多岐に渡る。それぞれ用途によって設備も異なるため、どの企業でも簡単に相互委託契約を結ぶというわけにはいかない。

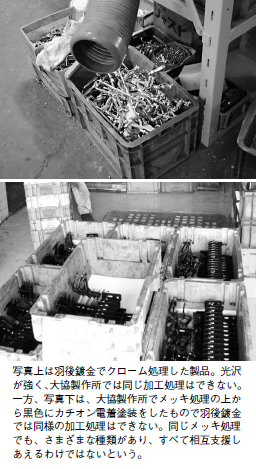

実際、今回の羽後鍍金と大協製作所の2社についても、大半は自動車部品の亜鉛メッキで、それぞれ代替加工することが可能だが、クローム処理という光沢が強いメッキは羽後鍍金しかできないし、メッキの上から黒色に電着塗装をする処理は大協製作所にしかできない。さらに、コスト意識もある程度、同じレベルでないと難しい。例えば被災後にメーカーから発注を受けても、委託する先が、それ以上の値段でしか受注できないとなれば、逆に赤字が生じることになってしまう。相互委託加工契約書では、実際に業務を要請する場合は、別途、個別契約を締結する必要があるとしているが、黒岩社長は「信頼関係がないと、絶対になりたたない仕組みです。被災した企業の仕事をうばって儲けてやろうとか、そのような不安がまったく無い信頼の持てる相手でないと手を結べません」と語る。

また、広域災害などで同時被災してしまえば、この契約は意味を成さない。そのため「より多くの企業、できれば県外企業とも契約を広げていく必要がある」と、黒岩社長も栗原社長も口をそろえる。すでに県内外で数社、今回の契約に賛同する動きが出始めているようだ。

もう1点、今回の契約はあくまで事業継続の最終的に目指すゴールの姿であって、これを有効に機能させるには、やはり安否確認や、主要取引先との連絡体制の構築など、基本的なBCP策定は不可欠になる。

特に、羽後鍍金も大協製作所も100社前後との取引があり、それぞれ何十種類もの部品を扱っていることから、どの部品を優先的に委託するのか優先順位付けも必要になるかもしれない。

他方、お互いさまとは言え、日常的にはライバル企業。「前もって何もかもあらいざらい見せ合い、整合性がどうかという話をして、図面を渡す関係までは裸にはなれないと思います」(栗原社長)との難しさもある。

■制度の普及へ

今後、この制度を全国へ広げていくことは可能か。黒岩社長は「今回は行政やNPOが間に入って弁護士も紹介してくれたことから実現しましたが、中小企業同士でどんどん話が進むというものではないでしょう」と指摘する。その上で、将来的な枠組みとして、大手企業が自社のBCPを構築する中で、中小の取引先企業に対しては、今回のような相互応援の仕組みを指導していくことが現実的だと説く。

同じメーカーの発注先となれば、コスト感覚も近いし、作業の内容も似ているため「今回の協定書を雛形に、同業者を紹介してもらえば、契約しやすい」(黒岩社長)とする。

神奈川県メッキ工業組合の理事長でもある栗原社長は、「今後、組合の新年会や総会を通じ、今回の制度を会員企業へ広く周知し、まず登録企業を増やしていきたい」と話している。

おすすめ記事

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを事業化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方