2009/07/25

誌面情報 vol1-vol22

地域貢献、社会からの信頼獲得

―従業員への周知、訓練などの課題も―

国の事業を直接、請け負わなくても、BCP(事業継続計画)策定に取り組む建設会社が出てきている。彼らの目的は地域への貢献であったり、社会、取引先から信頼される企業体質づくり。一方で、従業員への周知、訓練、継続的な改善などは、なかなか構築できないといった課題もあるようだ。

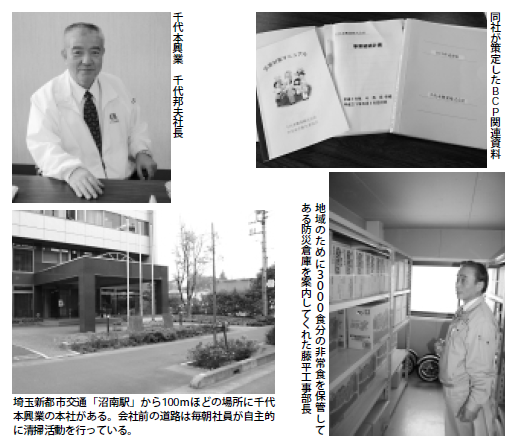

地域のために3000食備蓄千代本興業(埼玉県)

埼玉県上尾市にある千代本興業(社員約40人)は、2006年から社内にBCP策定委員会を立ち上げ、07年4月に会社としてのBCP素案をまとめた。

「世の中のために仕事を通じて役に立つというのがうちの基本方針です。かっこいいことばかり言っても、地震が来て一番先にうちの会社がおかしくなってしまったら、お客様である地域に対して何のサービスも提供できませんから、まず我々がしっかり事業を立て直して、多少なりとも、近所に対して、地域に対して、役に立てるようにするということです」

同社の千代邦夫社長は、BCPへの取り組みの理由をこう語る。95年1月17日の阪神淡路大震災。同社では、この地震を機に、自社の防災だけではなく、地場密着型の建設業者として、地域が被災した時に何をすべきかを考えたという。

ちょうど前年の12月に現社屋が竣工したこともあり、敷地内には防災倉庫を新たに設置。いざというとき近隣住民に提供できるよう、倉庫内には約3000食分の非常食と、防災資機材、医薬品などが備蓄されている。非常食の賞味期限切れに伴う入れ替えなどには、毎年、土木工事の売上の1%(数10万円)を、地域貢献の費用として充てることを決めている。「阪神淡路大震災でよく報じられることですが、一番、被災者の役に立ったのは消防やボランティアではなく、地域住民です。だからこそ、地域密着型の我々がしっかりしなくてはいけないのです」(同)

日常的にも同社では、事業所周辺道路の清掃・美化活動を毎朝実施するなどの地域貢献活動に力を入れている。

「世の中の役に立つ」という企業理念を、災害時でも組織的・体系的に実行に移せるようにと取り組んだのがBCPだ。

「ドカタにはドカタのできることがあるわけでしょ。穴を掘ったり、電柱を片つけたり、道路を直すとか。それが災害が起きても組織的にしっかりできるようにするということですよ」(同)

建築主体の同社では、重機をほとんど保有していないため、被災時には重機・オペレーターが調達できるよう、協力会社と毎年、契約を交わしているという。被災時に必要となる社員や家族の安否確認は、NTTの災害伝言ダイヤル171や、携帯メールなどを使った定期的な訓練で実効性を高めている。さらに、施工中物件における二次災害の発生防止や、主要な顧客への連絡がスムーズに行えるよう、毎月、施工現場リスト、顧客リストをつくり、データでもCDに記録し、保管しているとする。

一方で、昨年前半から景気低迷などで経営状況が厳しくなったこともあり、「BCPの取り組みは中だるみ状態」とBCP策定の中心となった取締役工事部長の藤平政美氏はこぼす。そんな中、関東地方整備局のBCP認定制度を知った。

「国の事業はほとんど受けていませんが、気を引き締めて取り組むよい機会にはなると思っています」と藤平氏は認定制度への申請について前向きな姿勢を見せる。

「客観的な評価は得たい」 松下産業(東京都)

東京都の松下産業(社員約200人)は、昨年からBCP策定に向けた準備を開始している。同社事務部の下村嘉彦氏は東京商工会議所が昨年開催した5日間にわたる研修に出席した。「最初は理解できなかった基本方針やリスク想定の流れが、何となくですが分かってきました」と下村氏は感想を話す。

BCP構築を考えたのは「従業員の安全確保を充実させて事業を継続させなくてはいけないという経営者の意識があったことに加え、発注者(大手建設会社)がBCPを策定したことを、『協力会社の皆様へ』という形で連絡を受けたことがきっかけ」(同)。

今年に入り、下村氏は、研修の成果を生かし自社のBCPを私案という形でまとめた。現在、経営企画室が、その私案をもとに会社としてのBCP案を作成中だとする。

「9月の防災の日ぐらいまでには、何とか経営者の了解を得て、社内に浸透させていきたいと考えています」(下村氏)

一方、現時点での課題としては、施工中現場の安全確認について、「昼間なら担当者が直ぐに確認できるが、夜間や週末は確認するまでに時間がかかることが予測されるため、施工現場や社員の自宅マップを作るとともに、なるべく早く駆けつけられる仕組みを考えた方がいい」などの指摘が出ているとする。

また、訓練についても、「現状で安否訓練はやっているのですが、全員にメールを送っても返事が無い人がいるなど、基本的な部分ができていないのが現状」(同)と明かす。関東地方整備局への申請については、「直接国の仕事を受けるわけではないですが、自ら策定したBCPについて客観的な評価が得られるという点では、次の段階で目標にしてみたい」と下村氏は話している。

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方