2010/01/25

誌面情報 vol1-vol22

東京都医師会救急委員会 石原哲(いしはら・とおる)委員長

病院での医療断念も選択肢に

∼東京都医師会救急委員会 石原哲委員長に聞く∼

東京都医師会の救急委員会委員長を務める石原哲氏に、災害医療における課題と対策を聞いた。

Q 医療機関の災害医療への取り組みについて、どう評価されていますか。

阪 神淡路大震災以降、全国的に危機意識は高まったと言えるでしょうが、災害マニュアルを作っても実効性まで検証されていないケースがほとんどではないでしょ うか。マニュアルを作っただけで安心してしまい、その後ほとんど改訂されていない。それでは、被災時に機能するはずがありません。

Q 全国の医療施設のBCP(事業継続計画)の策定率は5%弱との調査結果もあります。災害への備えが進まないのは何故でしょうか。

平 成16年に東京DMAT、翌年に日本DMATが設立されて以降、全国各地でその活動が展開され、公的病院の災害対応は随分良くなっています。当然、民間医 療機関もこの流れに従っているはずですが、実際には取り組みが進んでいるとは言えません。その理由は、一言で言えば災害が起きていないからです。被災の状 況がイメージできていないから、備えようがないのです。それに、災害医療を整備したところで経済的な得にはなりませんし、逆に人手と費用がかかるため、な かなか腰が上がらない。

昔は、診療報酬を備蓄などの防災費にあてることもできたのですが、国の医療費抑制策により現状ではそんな余裕すら無くなったことも要因なのかもしれません。

Q 医療機関はそれぞれの災害医療体制をどのように見直すべきでしょう。

今 が災害における平穏期であることを認識して早く準備に取り掛かることです。スタッフ一人ひとりが、災害が起きたときにそれぞれ何をすればいいのかというこ とを把握できているかにつきます。今いる患者さんの安全を守る、外から入ってくる傷病者のトリアージをする、備蓄品の状況を確認する…、すべてが抜け落ち てはいけない大事なことです。それらを達成するには、あらかじめスタッフの役割分担を決めておかなくてはなりません。一方で、災害対策本部はすべてのス タッフが、決められたポストについて、抜け、漏れがないかを迅速に確認することが求められます。

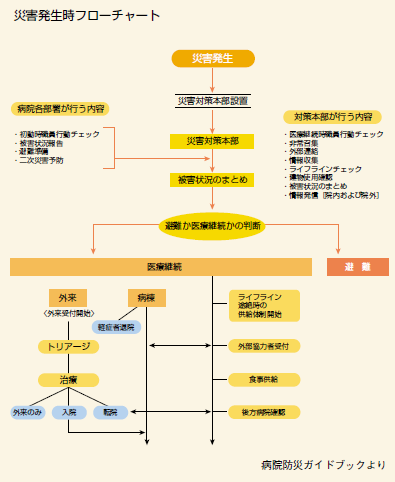

それぞれの役割が機能するためには、しっかりとしたマニュアルが必要です。管理者だけが把握できる文書ではなく、発災からの流れをフローチャートにまとめ、スタッフ各々が、どの時点で自分がマニュアルのどこを読めばいいのか日常的に把握することが大切です。

Q 実際に災害が起きた場合、優先して取り組むべき業務はありますか。

人 命救助につきます。優先順位をつけるなら1番に入院患者の安全、2番は働いている職員の安全、3番が被災者の受け入れです。もちろん、これが全部できない といけません。それより真っ先にしなくてはいけないのが被害状況の把握です。部署単位で本部へ連絡し、それにもとづいて対策を講じるわけですから。

見 落としがちなポイントは、被災の状況によっては、病院での医療活動を断念するという選択肢もありえるということです。船で言えば大破して全員が下船するよ うな状態です。この判断は院長が行うわけですが、そうなったときの避難場所を決めている病院が全国にどれくらいあるでしょう。仮に建物の構造が被害を受け なくても、下水の配管が外れて水がピタピタ落ちていたり、窓ガラスが割れているような状態での医療活動は不可能です。医療機関では耐震をしたぐらいでは、 安全とは言えないのです。

その際、職員だけで患者を運び出すことは難しいでしょう。ならば町会や自治会に災害時応援協定を結ぶなど、日常的に協力をお願いしておかなくてはいけません。

ボ ランティアが助けてくれると思っている人もいらっしゃるかもしれませんが、ボランティアの皆さんが医療の知識があるわけではありませんし、医療の知識が あったとしてもどこに何があるのかまでは把握しているはずがありません。ですから、ボランティアの受け入れ訓練もしておくべきです。

Q 傷病者に対しての対応は?

傷病者への考え方はトリアージ、トリートメント、トランスポーテーションという3つのTが基本になります。すわなち、重傷者を見極め、安定化させ、その上で被災地外に搬送する。この基本を各医療機関が確実に達成できる体制に少しでも近づけていくことが重要です。

た だし、「3つのT」の一連の流れは、意識的に動かなければ絶対に達成できません。そこで必要なのがCSCAという考え方です。1つ目のCはコマンドシステ ム。つまり行動1つ1つが指揮命令系統の中で行われているか。もう1つコントロールという意味があります。警察や消防、自衛隊、DMATなど医療関係者と の調整です。2つ目のSはセーフティ。自分の安全、患者の安全、そして現場の安全です。そして3つ目のCがコミュニケーション。行政や搬送先などの関係機 関との連絡体制です。そして最後のAはアセスメント、つまり客観的な分析です。このことを災害医療に携わるすべての方が理解し、すべての行動にあてはめて 考える必要があります。

災害が起きると、院内の状況は一遍してしまいます。何をどうしたらいいか、自らの行動を見失いがちになるのです。そのためにも日ごろから身の回りに安全対策を確実に行い、被害を最小限にとどめることが病院職員に課せられた使命です。

2010年1月号vol.17より

おすすめ記事

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを事業化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方