2014/01/25

誌面情報 vol41

⑤身の安全を確保するための防御策

災害が発生した際にどのようにして自分の身を守るのかを、起きる事象を想定しながら話し合い、いざというときにそれぞれが自力で自分の身を守れるよう準備しておく。

停電時の対応は「停電ごっこ」で休日の夜、家中の電気を消して、暗い中での対応を習得させるとよい。「電気が使えないときってどんなことが困るかな?」「懐中電灯をどこにしまってあるか、知ってる?」「本当にやってみようか」などと導入してゲーム感覚で教える。

特にロウソクやマッチなど火の扱いはこの機会に徹底させる。家庭に仏壇があるとそこにロウソクがあることを子どもも知っているが、ろうそくが倒れると危険であることを教え、小学生などには子どもだけで使わないよう徹底させる。マッチも同様に子どもだけのときにはできるだけ使わせないように教え、最悪の場合は台所用の着火器具を使わせる。最近は災害時用に長時間連続して点灯しておける持ち運び照明器具もよいものが出ているので、この機会に調達し、火災など二次災害のリスクを減らすようにしたい。

子どもだけで食事をする際はできれば電子レンジを使うなど、火力を必要としない調理方法がベストだ。お湯が調達できればカップ麺を自分で作れるように教えておく。子どもが小さく、3分を計れない場合は、3分程度かかる歌を決め、その歌を歌い終わるまで待つよう教える。

⑥トラブルが起きた場合のリカバリー策

災害時には思わぬトラブルが発生することがある。このような場合にどう対応するか家族間で話し合い、いざというときに冷静に対応できるよう準備しておく。

・携帯電話をなくした場合の対応

・携帯電話の電源が切れた場合の対応

・親の携帯電話の番号は暗記させる

・遠くに住む親戚を伝言版代わりに活用する

⑦その他の留意点

家族の常用薬、持病、治療中の病気、アレルギー等の確認

家族の健康状態や薬、アレルギーの情報は常に携帯できるよう、名刺大のカードにメモ書きしたものを準備する。定期入れなどにテレホンカードなどと一緒に入れておくとよい。また、常用薬、持病、治療中の病気、アレルギーなどの情報は家族間で共有しておくことが望ましい。

BCPに不可欠な家族の安全確保

東日本大震災発生直後、首都圏では交通機関がことごとく停止している中、たくさんの人が徒歩で自宅を目指した。多くの職場で、地震がおさまって従業員の安否確認を行った後、帰れる者は帰宅してもよいという通知を社内に出したことだろう。

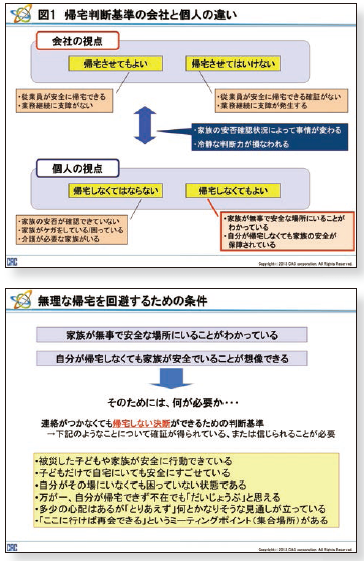

災害時の帰宅可否の判断基準については、個人(従業員)の基準と会社(職場)の基準とは必ずしも一致するとは限らない。従業員個人が自分は帰宅しなくてもよいと考える基準は、「家族が無事で安全な場所にいることがわかっている」「自分が帰宅しなくても家族の安全が保障されている」という点であり、この確信があるから自分は帰宅せず現在いる場所にとどまってもよいのだと、冷静に判断できることが必要なのである。

このため被災時にお互いの安否を知るための連絡方法や、連絡がつかなくても避難先で落ち会えるための移動ルールを作り、日ごろから徹底しておく必要がある。また、特に子どもが危険な目に合わないよう、子どもが自分自身で安全を管理できるような指導をしておくことが重要である。家族の安全が確保できなくては業務につくことなど到底できない。BCPの成功には、従業員の家族の安全確保、安否情報の確保が必須である。

一方、組織としての災害対応の視点では、まず「従業員が安全に帰宅できるかどうか」がポイントとなる。交通機関の復旧など、帰宅する手段が確保できているか、万が一徒歩帰宅することになったら日没までに帰宅できるか、などがチェックポイントとなり、その条件を満たさない者は極力職場にとどまらせることとなる。

さらに、BCPの観点から言えば「帰宅できる従業員とできない従業員」ではなく、「帰宅させてもよい従業員と帰宅させてはいけない従業員」がいることを、改めて提言したい。BCPの判断基準は災害対応で求められる視点とは少し異なることを意識する必要がある。具体的には「その従業員を帰宅させることで、業務継続に支障がでないかどうか」が確認すべきポイントとなる。

仮に、一時的に帰宅をさせることが事業継続上、特に問題がないと判断しても、翌日はどうか。交通機関は確実に復旧しているだろうか。交通機関が復旧していなかったら、その従業員は帰宅したときと同じ距離を再び歩いて出社するだろうか。その従業員が出社できないことで自社の重要な業務は影響を受けることはないだろうか。

東日本大震災は金曜日の午後に発生したため、翌日の業務について心配する必要がなかった企業は多かったかもしれない。では、翌日が営業日である場合はどうか。機能を止めるわけにはいかない業務に従事している従業員については、翌日の営業時間に間に合うように出社できるという確証が得られないかぎり、帰宅させるべきではないケースも発生するのではないか。

このように、個人と会社の帰宅判断の基準が違うとしても、実際には双方が納得できる合意点を見いだせなければ、家族の生活継続も会社の事業継続も達成することはできない。組織が事業継続力を高めるためには、従業員個人の家族が災害時に心配なく生活が継続できるよう安否確認手段の確保を含めたファミリーBCPを築くべきであろう。

誌面情報 vol41の他の記事

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方