2017/05/30

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

■化学テロ(C災害)

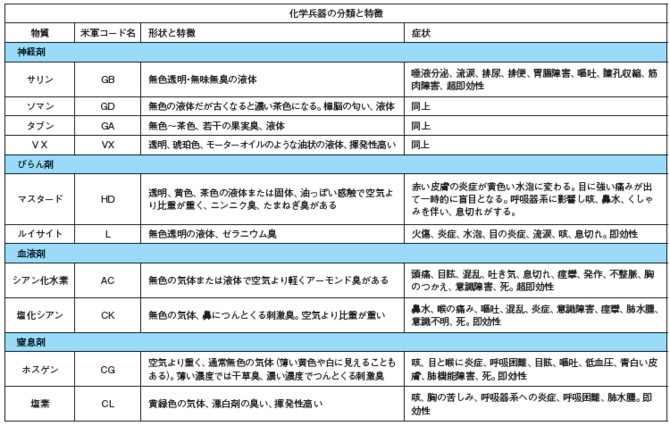

生物兵器や核兵器などは製造工程に手間がかかり、購入するにも莫大な資金が必要となるが、工業用製品としての化学物質は日常的にあらゆる所で使用されているため、テロリストにとっては武器として使用するのに大変都合がよいのである。以下5種類の代表的な化学剤を紹介する。

•びらん剤:液体または気体の状態で皮膚に接触したり、吸い込んだり、経口摂取すると水泡、火傷など組織にダメージを与える剤。マスタードやルイサイトがあるが、マスタードガスは第一次世界大戦でも使用された。不純物を含んでいる時の臭いがマスタード(洋からし)に似ていたことから、こう呼ばれるようになった。無色透明で重い油っぽい液体の形状をしており、DNAの活動機能を妨げ細胞を破壊することで皮膚や目、呼吸器系の細胞などに影響を与える。わずか3グラムの一粒が皮膚に吸収されると死に至る場合もある。暴動鎮圧剤として使用される催涙ガスの症状と一見似ているが、きれいな空気のある場所へ移動しても希釈されず、長時間残存し、効力が現われるのは12~18時間後。

•血液剤:血液剤は致死性の化学物質で、圧力下では液体の形状だが、空気にさらすと急速に気化して広範囲に広がる。びらん剤同様、皮膚から吸収したり、吸い込んだり、経口摂取すると血液中の酸素の働きを妨げるため、血液内に広がり細胞に入ると窒息死に至る。主としてシアン化水素と塩化シアンがある。血液剤の症状は鼻・頬・口の周りが青みがかり、やがて痙攣、意識不明となり死に至る場合もある。特にアーモンド臭のあるシアン化水素は即効性があり危険な剤。

•窒息剤:塩素やホスゲンなどで知られる窒息剤は吸い込むと肺機能がおかされて呼吸困難を引き起こす。肺が液体で満たされ酸素を取り入れることができず、二酸化炭素の排出もできない死の状態に似ている。致死率は極めて高く、高濃度ホスゲンの場合、1~2回吸い込んだだけでも死に至る。また塩素は日常至るところで使用されており、テロリストにとっても入手しやすい剤なので注意したい。

•神経剤:化学剤の中で最も危険なのがこの神経剤だ。オウム真理教が使ったサリン(GB)が代表的だが、他にもソマン(GD)タブン(GA)、VXなどがある。これらの剤は中枢神経に影響を及ぼし即効性がある。常温で無色透明・無味無臭で液体の形状をしているが、揮発性が非常に高く蒸気の状態で皮膚や衣服を貫通する。接触、吸入、摂取すると瞳孔収縮流涙・鼻汁・息切れ・嘔吐・頭痛・痙攣・筋肉障害・呼吸停止などの症状が現れ、死に至る場合がある。

•暴動鎮圧剤:暴動鎮圧剤は敵を殺傷する目的ではなく、一時的に無能力化させる目的で使用される。目・鼻・口などの粘膜に作用し、代表的なものに催涙ガスやペッパースプレーなどがある。

次回はBiological(生物兵器)、Radiological(放射性物質拡散兵器)、Nuclear(核兵器)、Explosive:爆発物について詳しく解説する。

(つづく)

【参考文献】

• NFPA472 (National Fire Protection Association)Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents

• Hazmat/WMD Awareness/Operation Level,Texas Engineering Extension Service

• 消防業務エッセンシャルズ第6改訂版日本語版

• 米国運輸省Emergency Response Guidebook(緊急時応急措置指針)

• COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM.Basic Training Instructor Guide.FEMA.DHS

• 市民救助隊養成講座テキストブック

(了)

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方