2012/11/25

誌面情報 vol34

36%の企業が、帰宅を呼びかけていた!!

東日本大震災では、首都圏において約515万人におよぶ帰宅困難者が発生した。内閣府の試算では、首都直下地震では、これが最大989万人まで膨れ上がる。事業者に求められる対策のポイントをまとめた。

帰宅困難者の発生を抑える上で最も重要なのが「一斉帰宅をさせない」こと。

3.11後、内閣と東京都が中心となり、首都直下地震が発生した際などの帰宅困難者対策について検討してきた首都直下地震帰宅困難者等対策協議会(以下、協議会)は、今年9月に最終報告をまとめ、その中で「一斉帰宅抑制」を基本方針として示した。東京都では来年4月からこの内容をほぼ踏襲した形で帰宅困難者対策条例を施行するが、ここでも「災害時にはむやみに移動を開始しない」ことを基本方針に掲げている。

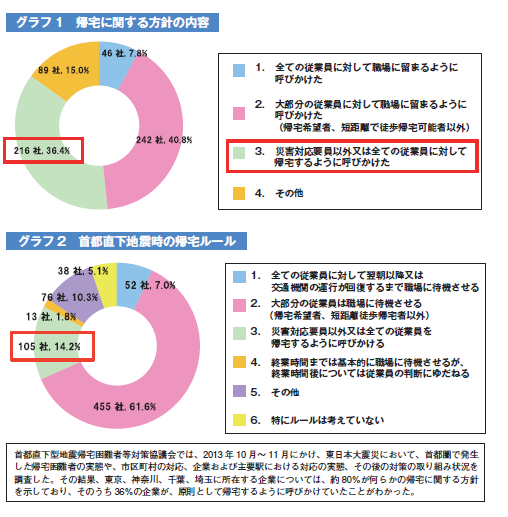

当然のこととも思えるが、協議会が昨年秋に行った調査では、東日本大震災で「原則として帰宅するように呼びかけた」企業が、帰宅に関して従業員に何らかの指示をした企業のうち約36%もあったことが明らかになっている(グラフ1)。さらに、今後、首都直下地震が発生した際の帰宅方針についても、14%が依然として早期帰宅をさせる方針を示しており、一斉帰宅抑制の方針を徹底させる必要があることを裏付けている(グラフ2)。

■3日以上の備蓄は半数以下

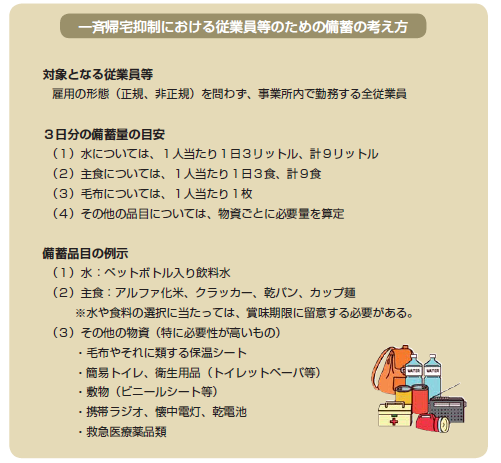

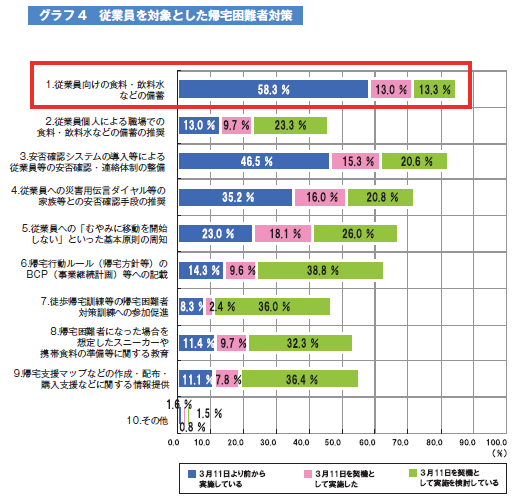

一斉帰宅を抑えるためには、社員や来訪者がその場に安全にとどまれる対策が重要で、協議会や都では、事業者に対して建物の耐震化や家具類の転倒防止を呼びかけるとともに、3日分の必要な水と食料、毛布などを備蓄することを求めている。協議会の調査結果によると、約7割の企業が何らかの従業員の備蓄を行っているが、3日分以上の備蓄を行っている企業は飲料水で約42%、食料品で約38%と半数に満たない(グラフ3・4)。

一方で、企業からは、具体的な数量として水が3リットル、毛布が1人1枚などと示されたことについて、「スペースがない」「資金的にも負担が倍増する」などの懸念も出ている。

■自治体の9割が、抑制を呼びかけていない

自治体については、東日本大震災で一斉徒歩帰宅の抑制を「自治体として直接行った」のは約8%の市区町村にとどまり、約91%が一斉帰宅の抑制を呼びかけていないことが明らかになった。

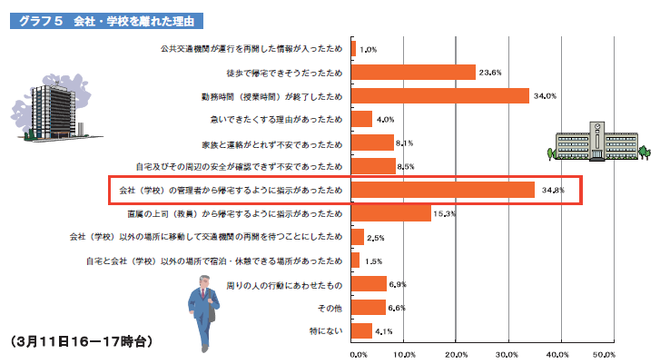

こうした傾向を反映しているかのように、企業や学校などにいた人のうち約83%が当日中に職場や学校を離れ、そのうち16−17時台に会社・学校を離れた理由として最も多かったのが「会社(学校)の管理者から帰宅するように指示があったため」(約35%)だった(グラフ5)。

また、今後、首都直下地震が発生し交通期間が停止した場合の帰宅行動について尋ねたところ、約半数が、家族の安否が確認できても、確認できなくても「すぐに徒歩で帰宅しようと思う」と回答しており、さらなる意識づけの強化が必要であることが明らかになった。

■安否確認は複数の手段で

安否確認については、一斉帰宅を抑制する上で重要であるが、東日本大震災では、電話だけでなく携帯メールまでが輻輳し、企業が採用していた安否確認システムも期待通りに作動しなかったとの報告が数多く聞かれる。

協議会の最終報告では、災害伝言ダイヤルや災害用伝言板サービスの利用促進に加え、1つのシステムに頼らず、通信手段の特性を踏まえて複数の手段で安否確認がとれる体制を整えておくことが重要としている。

ただ、災害伝言ダイヤルについては、家族・親戚・友人などの間で行う個人の安否確認を目的としたもので、NTT東日本では、会社等における社員等の安否確認のために利用することは避けるよう呼びかけている。特定の安否確認システムだけでなく、携帯メールやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を取り入れるなどの工夫が求められそうだ。

■外部からの受け入れには消極的

2008年に中央防災会議の首都直下地震避難対策の専門調査会が発表した帰宅行動シミュレーション結果では、一斉帰宅行動による弊害として、都心部や火災延焼部を中心に道路が1㎡あたり6人以上という満員電車状態となり、そうした状況に3時間位以上巻き込まれる人が全域で200万人発生すると試算している。そうなれば、大規模な混乱の発生、火災や建物の倒壊による死者の発生、トイレの不足などの問題が起き、さらには緊急車両まで通れなくなり、負傷者の搬送や、消火活動が行えなくなることも想定される。

協議会の最終報告では、帰宅困難者等を一時的に受け入れるための一時滞在施設を可能な限り多く確保する必要があるとしている。

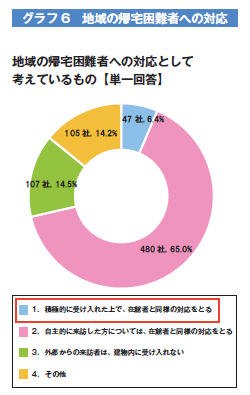

協議会が行った調査では、首都直下地震が発生した際に、地域の帰宅困難者に対して、在館者と同様に「社屋内に待機させる」よう考えている企業は約71%あるが、積極的な受け入れを考えている企業は約6%にとどまった(グラフ6)。

ただ、受け入れられない場合にも、外部からの人を単に締め出すのではなく、避難所の場所や、行き方について情報提供をする配慮が求められる。そのためには、日常的に周辺の状況を確認しておくことが重要と言える。 一方で、自治体においては、一時滞在施設の開放は今回積極的に行われた。東京都によると、都では市区町村の協力も得て1030カ所の公共施設を開放し、約9万4000人の帰宅困難者を受け入れた。

さらに協議会が、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県および茨城県の230区市町村に対して行った調査では、約7割の自治体が、地震時に避難所となる施設を開放した。ただし、避難所の場合は、首都直下地震では、地域住民が避難することが想定されており、地域住民の避難者と帰宅困難者の競合が課題となる。新宿区はじめ都内の多くの区でも、避「難所は原則として区民のために開設するもの」として、企業の帰宅困難者の受け入れには慎重な姿勢だ。

内閣府では、帰宅困難者を受け入れる国や地方の公共施設をさらに拡充するために、新たに施設提供の働きかけや調整を行っている。

経済産業省では、東日本大震災の当日に、省内の講堂や会議室を帰宅困難者に開放。結果的には、それほど多くの帰宅困難者は集まらなかったが、約1100人の受け入れと2日分の備蓄食料の提供が可能であることを震災当日に発表した。文部科学省でも、庁舎内の約600人収容できる講堂に帰宅困難者を受け入れた。

協議会の構成員である国交省では、首都直下地震時における都内の膨大な帰宅困難者の発生に備え、今年1月に「官庁施設における帰宅困難者対応マニュアル作成の留意事項」を発表した。主な留意事項として、①官庁施設の状況の確認、②官庁施設で対応する事項の確認、③帰宅困難者の帰宅支援の方策の確認、の3つを挙げている。

①の官庁施設の状況確認については、庁舎の被災状況を確認することや水道や電力などの庁舎の設備機能を確認するためのチェックシートを作成する。

②の官庁施設での対応については、庁舎内の受け入れ場所の想定や受け入れ可能人数をあらかじめ把握しておく。

③の帰宅困難者の帰宅支援の方策については、受け入れ場所やその他の庁舎内外において、テレビやラジオなどによる災害情報を提供できるようにする。また、帰宅困難者に、官庁施設周辺のコンビニエンスストアなどの店舗や災害時帰宅支援ステーションや避難場所の位置を記載した地図情報を提供できるよう準備しておくことを推奨している。

■発生抑制のための情報

このほか、協議会の最終報告では、帰宅困難者の発生を抑制するためには情報提供が重要とし、①むやみに移動を開始しないように促すために必要な情報、②帰宅困難者の安全確保・危険回避のための情報、③安全の帰宅のための情報の3つを発災からの時間経過に応じて適切に提供していく必要性を示した。

一般的な企業や大規模集客施設なら、国や自治体、報道機関が発信する情報を収集し、管内などの帰宅困難者に提供することが求められる。大規模集客施設なら、基本的な情報として、備蓄品の配給場所や、トイレの場所と使用の可否なども重要な情報になる。

そして、何より大切なのが訓練だ。東京駅周辺や新宿駅周辺では、これまでも帰宅困難者訓練や傷病者対応実動訓練など、さまざまなシナリオで訓練が行われているが、今後はより多くの駅前協議会や大規模施設、個々の事業者でも、帰宅困難者を抑制していくための訓練を継続的に行っていくことが求められる。

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

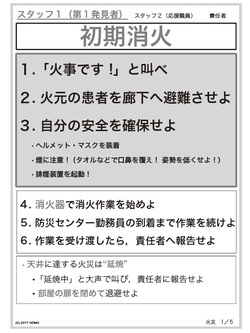

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方