2012/05/25

誌面情報 vol31

計画停電、 節電、 大停電を三位一体で対策

計画停電、節電、そして突然の大停電。それぞれ性質こそ違うが、 実は、 この3つを一体的に考えることが、有 効な停電対策を探る上での糸口になりそうだ。野村総合研究所上席システムコンサルタントの伊藤繁氏とシス テムマネジメント事業本部運用マネジメント部長の川口剛弘氏に、 企業が講じるべき停電対策について聞いた。

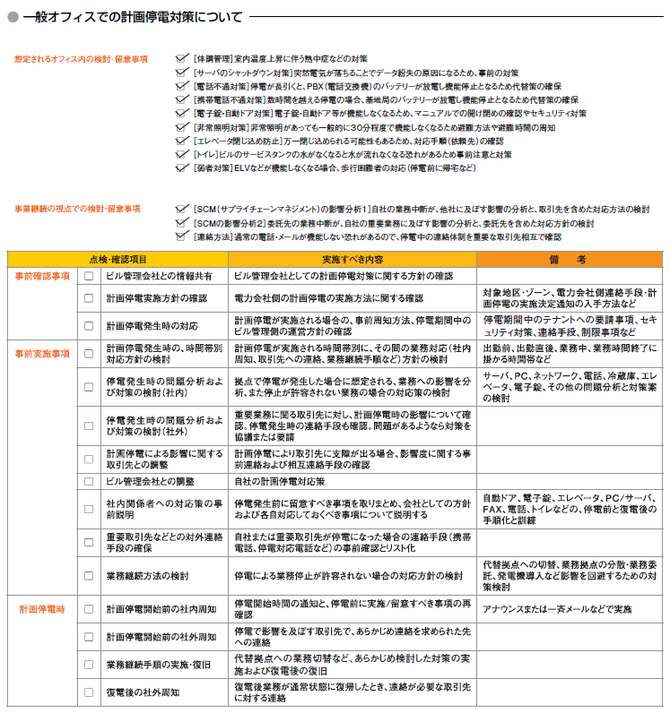

野村総合研究所の伊藤繁氏は、昨年の東日本大震 災後に、企業の BCP 担当者らを集めて計画停電や 節電への対策チエックリストをまとめた(32 ∼ 33 ページ) 。今夏の電力需給対策によれば、 東京、 東北、 沖縄電力を除く7電力管内では節電の数値目標を掲 げ、北海道、関西、四国、九州の4電力管内では計 画停電の可能性もある。伊藤氏は「 (こうした節電 や計画停電に対する)事前対策の有無で、 (不意の) 停電に対する対応もまったく変わってくる」と指摘 する。

昨年の東京電力管内における計画停電の対象時間 は1回あたり3時間程度。これは、過去の停電事故 と比べてもかなり長い時間である。この3時間を確 実に対応できる体制を整えておけば、不意な停電に 対しても、ある程度の対策は講じられるはずという わけだ。

伊藤氏は、計画停電にしても一般的な停電にしても、前提として、まず、停電における影響を想定することから、対策を講じることを提案する。

例えば、オフィスに残っている社員の体調管理。 夏なら熱中症対策が必要だろうし、冬なら夜間の防 寒対策を考えておく必要がある。さらに、どの会社 でも共通した項目として、サーバーやデスクトップ PC のシャットダウン対策、電話や携帯電話の不通対策、電子錠や自動ドアの停止による「閉じ込め対 策」などを考慮する必要があると指摘する。

特に通信の不通対策は見落としがちだ。2006 年 8月 14 日の東京大停電でも、オフィスの電話の多 くが使えなくなったことや、携帯電話ですらつなが りにくくなったことが報告されている。携帯電話に ついては、東日本大震災以降、基地局のバッテリー の 24 時間化対策なども進められているが、1∼3 時間のバッテリー容量しかない基地局が依然多い。

これらの対策に加えて、ビルの管理会社とは、事 前に計画停電に対する方針を確認しておくべきだと する。 例えば停電期間中のテナントへの要請事項や、 セキュリティ対策、連絡手段、制限事項など。これ についても計画停電としての対策に限らず、不意の 停電時においても役立つことが期待される。

さらに伊藤氏は、事前に実施すべき事項として、 計画停電による時間帯別の業務への影響の分析や、 対応方針の検討などを挙げる。

停電対策を考える上での落とし穴として、勝手に 停電が起きる時間帯を想定してしまうことが挙げら れるが、計画停電としての対策なら、午前、午後、 夕方など、複数のタイミングに応じて、きめ細かな対策を考えることができる。もちろん、計画停電で も停止が許容されない業務については、自家発電装置の導入や、代替サイトで業務を継続させるなど対 策を講じておく必要がある。また、サプライチェー ン対策として、 重要業務に関わる取引先に対しても、 停電時の影響を確認し、停電発生時の連絡手段も合 わせて確認しておくべきだとする。 くどいようだが、 これについても不意の停電に役立つことは言うまで もない。

これら事前対策を実施した上で、停電時には社内 外への周知と、情報の共有を徹底させることが大切 だとする。金融機関などの業種と取引がある場合、 細かな状況確認を求められる場合もあるので、停電 対策と同時に、リスクコミュニケーションの体制・ 手順も整えておく必要がある。

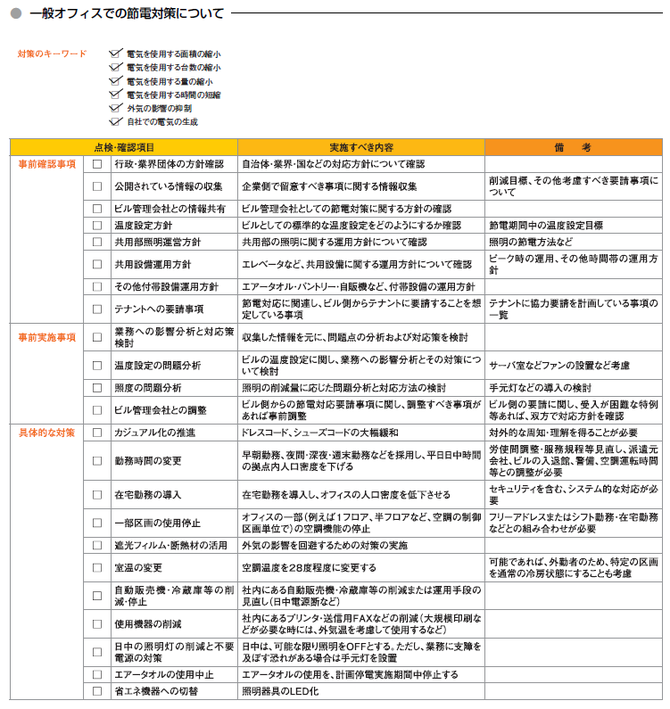

■節電対策が停電対策につながる !?

一方、節電のキーワードとして伊藤氏は、電気を 使用する面積の縮小、台数の縮小、量の縮小、時間 の短縮などを挙げる。例えば4フロア持っている企 業が、1フロアを使わないようにすれば、単純に計 算して電力は 25%減るし、PC の置換のタイミング で、可能な範囲でノート PC を導入することで、省 エネに加え停電対策も実現することができる。ある いは蛍光灯を LED に変えるなど電力消費量の少な い電気製品に変えることも有効な対策になる。

ただし、この節電についても、停電対策と一体的 に考えることで、効率のよい計画作りが可能になる という。

例えば、節電の方針に対するビル管理会社との事前確認は、停電対策にも適用できることが多いし、 従業員の安全・体調管理は停電でも節電時でも重要 な項目になる。また、停電時による業務への影響分 析や、停電時に止めることができない主要機器を明 確にしておくことは、他の災害対策を検討する上でも、組織内の共通認識を得るために役立つ。 伊藤氏は「停電対策は切り口として、何が止まって はいけないという洗い出しが重要になるのに対し、 節電対策は、国や、社会からの要請に対し、企業として、どこまで止めことができるかという視点が求 められるので、ある意味、セットで考えるのが合理的」とする。

■許容できるリスクを明確に

野村総研では、企業の事業継続には欠かすことが できないデータセンターを運用している。同社シス テムマネジメント事業本部運用マネジメント部長の 川口剛弘氏は「データセンターは、電気が命。電気 が止まったらデータセンターとしての意味がありま せんから、継続的な電力の供給を行うべく 2 重 3 重 の停電対策をしています」と語る。

停電を感知したら UPS(無停電電源装置)が作 動し、同時に1秒も経たないうちに自家発電装置が 自動的に立ち上がる。そして停電が長期化するよう なら、 自家発電装置を電源とする運転に切り替わり、 すべての電力が継続的に供給される仕組みになって いる。実際、 昨年は首都圏にあるデータセンターが、 合計4回も計画停電の対象になったが、一度も問題は起きなかったという。

ただし、現実問題として、自家発電装置にも自立 運転できる時間に限界はある。例えば、多摩に新設 のデータセンターなら連続3日間(72 時間)までは備蓄燃料によって自立運転ができるが、それ以上 については、燃料の補給が必要となり、継続的な電 力供給の保証は難しい。これは、燃料の調達の問題から、止むを得ない問題と川口氏は説明する。 それ以上の長期化に備え、石油会社とは燃料の優先 供給契約も交わしているが、東日本大震災のような 広域災害になれば、他のデータセンターや病院など も優先契約を交わしているため、確実な燃料の調達は非常に困難になる。

川口氏は、ポイントとして「事前にどこまでのリスクを許容できるかを、しっかりお客様に対して説明、確認をしていただくことが大切です」と話す。 「それ以上のリスクにも、お客様が備えたいとなれば、別の DR サイトを用意してもらう、あるいは、 私どもも大阪に別のセンターがありますので、そち らを利用いただくなど、どこまで対策をする必要が あるかは、お客様の事業継続計画とそれにかけるコストの問題であり、あくまでお客様の判断になりま す」 (同) 。

停電対策には当然ながら限界がある。しかし、特 に社会インフラの維持にかかわる企業については、許容できるリスクの範囲を明確にすることも、社会 全体の機能を考える上では、重要な要素になると言える。

誌面情報 vol31の他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方