2012/05/25

誌面情報 vol31

■東日本大震災での停電

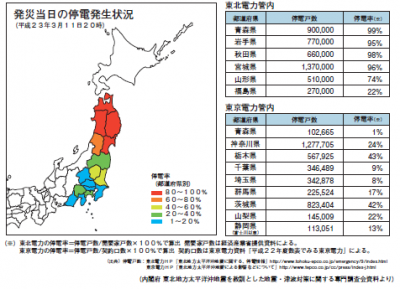

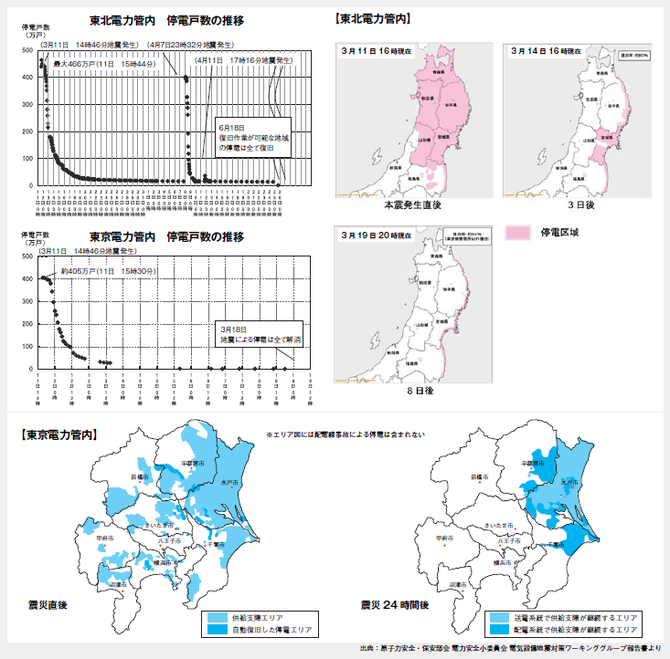

東日本大震災では、東北電力で最大 466 万戸、東京電力で 405 万戸の停電が発生した。この数は、東 北管内の需要戸数に対して7割、東京電力管内で約 2割に相当する。

東京電力管内は、3月 12 日午後3時時点までに 340 万戸が復旧し、3月 18 日時点で 地震による停電はすべて解消した(計 画停電は含まず) 。東北電力管内も3 日で約 80%、8日で約 94%の停電を 解消。ただ、津波の被害が大きかった 沿岸で復旧作業が難航したため、復旧 可能な地域で停電がすべて解消したの は6月 18 日のことだった。しかし、 これほど広域な停電が発生したのはなぜだろうか。

今回の地震により直接、電力設備が 大きな被害を受けたのは海岸沿いだ。 それにも関わらず東北では秋田、山形などほとんど地震被害がなかった場所でも停電して いる。東京電力でも群馬、埼玉、山梨、静岡など地 震の直接被害があまりなかった地域で停電が発生し ている。停電エリアの推移をみるとその様子はよくわかる。最初広範囲だった停電は日を追うごとに、 直接的な被害があった場所に絞られていく。

■停電の仕組み

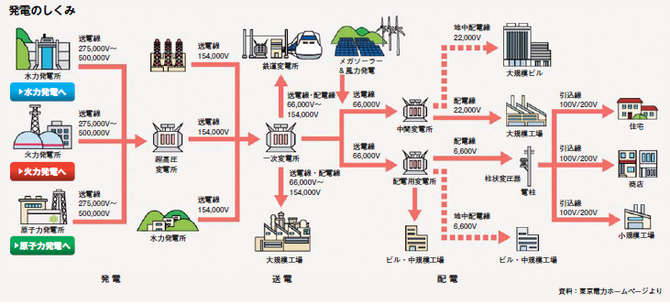

電気は、発電所でつくられ、送電線や変電所を経 て、 各事業所や家庭に届けられている (下図) 。 この途中のどこかで事故や設備のトラブルが起きれ ば停電が発生することになる。どこで不具合が起き るかによって停電の規模や範囲は異なってくる。事 業所や家庭に近い末端の送電線や変電所でトラブル が起きれば、そこに直接つながっている川下のエリ アだけが停電するし、 発電所よりの上流でおきれば、 広範囲で被害が発生することになる。まだ記憶に新 しい 2006 年8月 14 日に起きた首都圏の大停電は、江戸川を横断する高圧送電線にクレーン船が接触 したことが原因だったが、損傷した送電線は 27 万 5000 ボルト、つまり発電所と高圧変電所を結ぶ大 動脈だったため、広い範囲で停電が起きたというわ けだ。ちなみに、昨年行われた計画停電は一次変電 所ごとの単位で行われた。

実際に停電を引き起こす要因としては、こうした 事故や、地震、台風、豪雪、雷などの自然災害、あ るいは設備の老朽化に伴う故障なども地震の要因に なる。北欧やカナダでは、太陽光フレアによる磁気 嵐で停電が発生した事例も報告されている。

東京電力によれば、雷などの場合は、いきなり高い電圧が系統に入ってくることで損傷するという ケースもあるが、変電所などに高圧な電流が流れ込 まないように設備側の安全装置が自動的に電気を切 断して停電を起こすこともあるという。 ただし、電力会社では、こうした事故やトラブルに備え、送電線や配電線を多重化しているため、1 本の送電線が切れても、別のルートですぐに電気を 届けられるような仕組みになっているという。ほとんどのケースは自動的に電気が流れるルートが切り 替わるため、短ければ1秒未満、長くても大抵の場 合、1分程度で復旧される。

今回の震災では、原子力発電施設だけでなく、火力発電所や変電所など川上側で数多くの被害が出 て、迂回ルートだけでは即座に対応できなかったというのが広域な停電が起きた1つの理由だ。

■事故やトラブルがなくても停電する

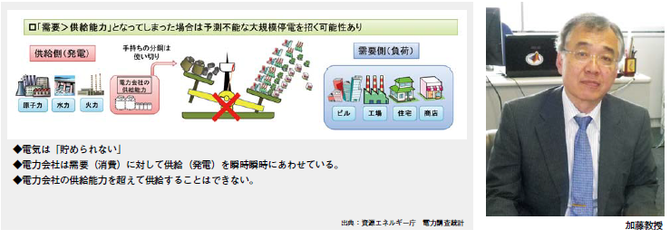

しかし、停電を引き起こすのは災害や事故だけとは限らない。東京電機大学の加藤政一教授は「停電 というのは、電気設備が壊れたときに起きるという イメージが強いかもしれませんが、東日本大震災以 前に日本で起きた最大の停電は、1987 年の夏に起きた東京電力の電圧崩壊と呼ばれるもので、このと きは、 災害や設備故障があったわけではありませんと語る。

東京電力の電力崩壊は、1987 年7月 23 日の午後 1時過ぎ、東京都などの 6 都県の 280 万戸で電力供 給が停止し、最大3時間を超える大規模停電となっ た停電事故。原因は、猛暑によりエアコンなどの電 力需要が大きく伸びて、その結果、送電線を流れる 電流が大幅に増加し、送電の保護システムが次々と作動したことによるもの。

技術的な話になるが、交流電気には、有効電力というものと無効電力というものの2つがある。有効 電力というのは家電などを使う時に消費をしている 直接的な電力で、無効電力というのは、電力を送り だすための潤滑油的な機能を持つ電力で電源と負荷 を行ったり来たりし実際には消費されない電力。加藤教授によると、通常は発電量と消費される有効電 力のバランスが取れていることで安定的な電力が供 給されているが、有効電力の負荷(需要)が発電量 より大きくなると、周波数が下がるという現象が起 こる。その結果、発電機の回転数が落ち、そのまま の状態にしておけば、発電所の中のタービンが共振 現象を起こして壊れる可能性もあるため、発電所側 の自己防衛システムにより自動的に停電する仕組み になっている。今回の東日本大震災は、発電所が止 まったことで、負荷が発電量を大幅に上回る事態が 起き、周波数が瞬間的に大きく落ち込んだ。その結果、自動制御装置が働き、意図的に停電を引き起こ させたのだと説く。 一方、1987 年の大停電は、有効電力の増加に伴 い無効電力が増えた。加藤教授は「無効電力が増減 すると、 電圧が高くなったり、 低くなったりします。 電圧が下がると、今の家電製品は、搭載されている インバーター(直流を交流に変換する装置で周波数 を変えてモーターの回転数を変化させる)が、使う 電力を一定に保とうとして、電流を増やそうとします。結果、各家庭のエアコンが、電流を増やそうと したことで、送電線を流れる電流が増え、系統側が どこかで事故が起きたと誤認識し、保護システムが 次々と働き、大停電を引き起こしたのです」と説明 する。

要は、東日本大震災でも 1987 年の電圧崩壊でも、 大停電を引き起こした本当の要因は、事故というより、この電力のバランスが崩れたことに起因するも のが大きいということだ。

電力の需給バランスに危機

今夏の最大のリスク

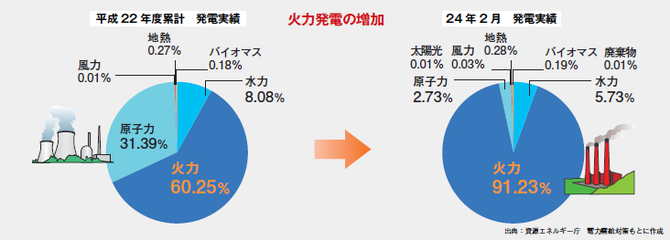

実は、この電力のバランスが、今まで以上にひっ 迫した状態になっている。福島第一原発の事故を機に、国内すべての原子力発電施設が停止している状 態で、今夏の電力消費量に対して、十分な電力の供 給量が確保できるかに電力各社は頭を抱えている。 問題は、このバランスが大きく崩れた場合だ。

加藤教授によると、仮に、電力会社が、夏の電力 使用のピークを 5000 万キロワットになると予想し たとすると、普通は、5∼6%ぐらいの余裕を見て 5300 万キロワットまで発電できるような運転をす る。そうすると、多少の電力の需要が伸びても、あるいは何らかのトラブルで電源が 100 万キロワットぐらい止まったとしても、ゆとりを持ってバランス を取ることができる。ところが、現段階では、原発 が動いていないことで、すでに発電側がフル稼働状 態にあるため、ゆとりの幅が少なくなっているとす る。

ただし、多少、需要が上回った程度では、停電 が起きるような事態にはならないようだ。例えば 5000 万キロワットの電力需要量に対して、発電量 が 4900 万キロワットに減ったとしても、周波数は 0.2 ヘルツ下がるだけで直ちに大きなトラブルが発 生するとは考えにくいと加藤教授は語る。

問題は、このような状態で、発電所の近くの送電線に雷が落ちるなどして、それにより発電所が止ま るなど何百万キロワットというような電力が止まっ た場合。加藤教授は「有効電力、無効電力のアンバ ランスから、周波数の低下、電圧の低下により、送 電所や変電所に取り付けられている保護装置が次々 と動作し、大停電が起きる可能性は否定できない」 とする。

もう1点、加藤教授は、今の火力発電所がフル稼 働していることも懸念する。 「石油火力発電所とい うのは、オイルショック以降、世界的に新設されて いないため全体的に老朽化しています。しかも、近 年は燃料費が高いこともあって、昼間の何時間だけ 稼働させて夜は止めるという運転をしてきました。 それが、原発が停止してからは、どこもフル稼働状 態ですから、いつトラブルが起きても不思議ではあ りません」 (加藤教授) 。それがもし、真夏の暑い時 に起こったら…。

ただし、加藤教授は、「東京電力で、管内すべて が停電するような事態は考えにくい」と指摘する。 発電所が複数の離れた場所に存在し、そこから網の 目状のネットワークが組まれている日本の電力供給 体制(図)においては、すべてが壊滅的な 被害を受けない限り、 全停電のリスクは極めて低い。 さらに、複数の電力会社にまたがるような停電にな るようなことは、国内の電力ネットワークの仕組み 上、99.9%考えられないとする。 「電力会社間をつ なぐ送電線はいつでも切り離せられるので、基本的 に連鎖して停電の範囲が広がっていくということはありません」 (同) 。 それでも、電力会社では万が一、管内すべてが停 電した事態に備え訓練は実施していると加藤教授は 語る。

火力発電所は一旦止まると、自分だけで立ち上が ることができない。 ポンプを動かしたり、 コンピュー ターを立ち上げるなど、発電の前提として電気が必 要になるからだ。そのため、仮に東京電力が全部停 電した場合は、小さな水力発電所から発電をして、その電気を使って水力発電を立ち上げ、そこから送 電線を充電しつつ、周辺の負荷(需要)に電気を送 りながら電圧を安定させ少しずつ稼働率を上げてい くというような手順が決まっているのだという。

同時に、(原発が動いていれば)柏崎の原発の非常用の冷却のために電気を送り、それから東京側、 横浜側に電気を送りながら、 同時に近くにある水力、 火力発電所を立ち上げていく。電気が都心まで来た ら、今後は都心周辺の火力発電所に電気を送って発 電所を再開させる。そこからまた、負荷を少しずつ 増やして電圧を安定させながら復旧していく…。

ここまでの大停電が起きた場合は、一昼夜の作業では復旧しそうにない。

■まずは数時間の停電対策から

それでは、企業・個人は具体的にどの程度の停電 に備えればいいのか。

地震災害を除いては、1987 年の電圧崩壊にして も、2006 年の東京大停電にしてもせいぜい数時間ですべての停電が復旧している。まずは、数時間と いう時間に備えることがポイントになりそうだ。 地震対策については、東京都が4月に発表した新 たな首都直下地震での被害想定によると、最大都内 で 17.6%が停電するとしている。復旧日数について は「阪神淡路大震災以降に発生した地震災害時に は、いずれの地震時にも停電被害の復旧に概ね1週 間程度を要している」と、明確な復旧時間までは示 していない。ただ、今回の東日本大震災でも東京電 力館内は1日で約 84%、東北電力館内では3日で 約 80%が復旧していることを考えれば、数日の停 電に備えられる体制を目指すのが現実的と言える。 仮に、 それ以上の長期化を想定する必要があるなら、 場所を変えて事業継続をする、あるいは日常的にガ スコージェネレーションによる自家発電などに切り 替えるなど、電力に依存しない対策についても検討 を加えた方がいいかもしれない。

電気の購入先を PPS(特定規模電気事業者)に 切り替える動きもあるが、これは電力会社と同じ送 電線を使っている以上、停電対策にはならないこと にも注意が必要だ。

■1秒以下の瞬停に注意

加藤教授は、もう1つの視点として、瞬時電圧低下(以下、瞬停)への対策の重要性を説く。雷など の発生時に起きるもので、何十分の1秒という短期 間に、電圧が一気に下がる現象をいう。加藤教授は 「停電というと何時間も止まるイメージがありますが、 精密工場などで今、 一番怖いのは瞬停です。デー タセンターは、すでに UPS(無停電電源装置)を 入れるなどの対策をしているところがほとんどです が、工場では、十分な対策が取られていないところ も多いと思います」と語る。過去の事例では、2010 年 12 月 8 日に、四日市火力発電所内にある変電所 で送電線のショートが発生。これにより、愛知県西 部や三重県北部など一帯で電圧低下が生じ、東芝四 日市工場で一部の生産ラインが停止し、100 億円程 度の被害が出たことが報告されている。半導体工場 などは扱っている製品が高価な上、いったん工場が 止まると再稼働まで、かなりの時間を要するため、 被害が大きくなる。

工場にしてみれば、すべての機器に UPS を設置 するのは費用がかかりすぎる事情もあり、雷が発生 しそうになると自家発電装置に切り替えて運転して いる企業もあるようだが、理想的には、「まず自社 のプラントで一番影響が大きいと思われる重要な機 器・設備をしっかり洗い出し、安全に停止できる だけの時間と電力を計算し、UPS、自家発電装置な どの設置を考えていくことが望ましい」 (加藤教授) とする。

このほかの加藤教授は、停電の対策として、自家 発電装置などを入れた場合、起動に電力が必要にな ることが多いため、その起動用の電力をしっかり確 保しておくことや、自家発電装置からどの配線につ なぎ、どのように電気を供給させるかを明確化する ことなどを挙げる。

誌面情報 vol31の他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方