2014/11/21

セミナー・イベント

情報集約・共有とコミュニケーション

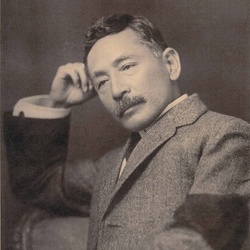

インフォコム株式会社サービスビジネス営業部

防災士・事業継続管理者危機管理担当 高橋克彦氏

安否確認システムの誕生

1995年の阪神・淡路大震災時の連絡手段は「貼紙」しかありませんでした。IT企業としてなにか役に立つことはないだろうか、そんな気持ちから生まれたのが「エマージェンシーコール」です。被災者が指定の電話番号に電話し、自宅の電話番号、避難先の電話番号、5秒間のメッセージを登録。被災者の知人が被災者の電話番号を入力すると、被災者の登録内容を確認できるというもので、震災の3日後からスタートしました。その後、媒体が音声からメール、FAX、ポケベルに増え、バージョン(以下V)3ではWebが加わり、ASPサービスもスタート、1人当たりの連絡手段の数も10に増えました。2010年9月にはV4にアップ。システムのBCPにも力を入れ、関東・関西の2拠点同時稼働のクラウドシステムとしました。利用できるツールもスマートフォンやタブレットに広がり、アプリも開発。安否システムでは初めてISO20000の認証を取得しています。

2011年東日本大震災では

3.11の時には、V4の機能が効果を発揮しました。宮城県仙台市の54人の会社では、当日の回答率が88.9%、関東の社員1093人の会社では、同じく93.4%。東日本全域に拠点展開する社員1万3500人のメーカーでも当日86.2%、24時間以内に96%という回答率を達成しました。これは、2拠点同時稼働システムで、関東が使いづらい場合にリアルタイムに関西から発信。メールだけでなく固定電話、FAX、メールといった電話系のメディアからも発信PCできたからです。現在のV4はスマホアプリやSNSにも対応し、3系統のメディアとなっています。キャリアのメールサーバを通らず、スマホから直接インターネットに入り、エマージェンシーコールに直接アクセスしますので、輻そうに影響されず連絡できます。会社や自宅の電話、FAX、スマホや携帯の電話番号、携帯メール、アプリ、PCメールなど1人が10種類登録でき、100回まで追いかけ続けてくれるので、ほぼ確実に安否確認ができます。

災害時の情報を共有できる「BCPortal」

ただ、安否確認システムは、対Nの連絡には強いのですが、1重要な指示を社員に伝えたい、必要な情報を集めたい、インフラの状況を早く共有したい、社員からの情報を相互で取りたいといったN対Nのニーズには100%応えられず、意思決定の遅れが事業継続(BC)に影響を与えることもありました。こうした課題に応えるために開発したのが「BCPortal」です。

自治体や気象庁などから配信される各種の防災情報を表示したり、被災状況をスマホカメラなどで撮った拠点画像を配信して災害対策本部に情報を集めたり、社員がスマホなどを使って、タイムライン上で情報共有できたり、掲示板機能やWebページ作成機能、メールフォーム機能で支店や店舗の現地状況を一元管理し、スマートデバイスで共有できるようになっています。安否確認システムではできなかった部分をカバーしており、この2つをセットで使うことでBCP、防災の両面で目的に合わせた使い方ができるようになっています。また、「エマージェンシーコール」以外の他社の安否確認システムとの連携も取れるようになっていますので、他社の安否確認システムを使っていてもご利用頂けます。

現在、「防災カードアプリ」のリリースの準備をしています。従来の「紙の防災カード」は後からの変更が困難、暗い所では見えないといった欠点がありました。防災カードをスマホアプリに置いておくことで変更も自由、いつ、どこでも見ることができるというものです。

防災やBCPの情報提供と復興支援

2013年より「高橋家のカンパン」というタイトルで、防災やBCPのお話しを書いています。身近で起こった災害や防災訓練など、防災士、BCP管理者という立場から、情報提供していますので、ご覧ください。

http://www.infocom-sb.jp/blog/

宮城県岩沼市に「岩沼みんなの家」を建設しました。さまざまなイベントを通じて、近隣の復興支援を行っています。http://minnanoie-iwanuma-infocom.com/

セミナー・イベントの他の記事

おすすめ記事

-

-

現場対応を起点に従業員の自主性促すBCP

神戸から京都まで、2府1県で主要都市を結ぶ路線バスを運行する阪急バス。阪神・淡路大震災では、兵庫県芦屋市にある芦屋浜営業所で液状化が発生し、建物や車両も被害を受けた。路面状況が悪化している中、迂回しながら神戸市と西宮市を結ぶ路線を6日後の23日から再開。鉄道網が寸断し、地上輸送を担える交通機関はバスだけだった。それから30年を経て、運転手が自立した対応ができるように努めている。

2025/02/20

-

能登半島地震の対応を振り返る~機能したことは何か、課題はどこにあったのか?~

地震で崩落した山の斜面(2024年1月 穴水町)能登半島地震の発生から1年、被災した自治体では、一連の災害対応の検証作業が始まっている。今回、石川県で災害対応の中核を担った飯田重則危機管理監に、改めて発災当初の判断や組織運営の実態を振り返ってもらった。

2025/02/20

-

-

2度の大震災を乗り越えて生まれた防災文化

「ダンロップ」ブランドでタイヤ製造を手がける住友ゴム工業の本社と神戸工場は、兵庫県南部地震で経験のない揺れに襲われた。勤務中だった150人の従業員は全員無事に避難できたが、神戸工場が閉鎖に追い込まれる壊滅的な被害を受けた。30年の節目にあたる今年1月23日、同社は5年ぶりに阪神・淡路大震災の関連社内イベントを開催。次世代に経験と教訓を伝えた。

2025/02/19

-

阪神・淡路大震災30年「いま」に寄り添う <西宮市>

西宮震災記念碑公園では、犠牲者追悼之碑を前に手を合わせる人たちが続いていた。ときおり吹き付ける風と小雨の合間に青空が顔をのぞかせる寒空であっても、名前の刻まれた銘板を訪ねる人は、途切れることはなかった。

2025/02/19

-

阪神・淡路大震災30年語り継ぐ あの日

阪神・淡路大震災で、神戸市に次ぐ甚大な被害が発生した西宮市。1146人が亡くなり、6386人が負傷。6万棟以上の家屋が倒壊した。現在、兵庫県消防設備保守協会で事務局次長を務める長畑武司氏は、西宮市消防局に務め北夙川消防分署で小隊長として消火活動や救助活動に奔走したひとり。当時の経験と自衛消防組織に求めるものを聞いた。

2025/02/19

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/02/18

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方