2015/02/10

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポートNo.14-063 海外危機管理情報<2014No.2>より

執筆 株式会社インターリスク総研

事業リスクマネジメント部CSR・法務グループ

上席コンサルタント高橋敦司

はじめに

2015年1月20日に「イスラム国」を称するイスラム過激派組織(以下、ISIL:イラクとレバントのイスラム国)が日本人男性2名を拘束している映像を公開したことに端を発した人質事件は、2名の尊い命が奪われるという最も痛ましい結末を迎えることとなりました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

ISILは今後も日本人をテロの標的としていく趣旨の声明を発しており、海外に進出する日本企業やその役職員・家族はもちろん、日本国内においても、従前に比してテロリスクを注視していく必要があります。

本稿では、本事件の概略を振り返るとともに、今後日本企業が直面する可能性のあるテロリスクとその対策について考察します。

1.「イスラム国」とは?

2014年6月、イラク北部の主要都市を制圧したISILがウェブサイト上の声明で、バグダディ指導者を「カリフ(イスラム共同体の指導者)」と仰ぐ国家の樹立を宣言したのが、いわゆる「イスラム国」である。ISILは現在の中東諸国の国境線を画定した、いわゆる「サイクス・ピコ協定」の破棄をも宣言している。中東諸国を含め、ISILを国家として承認している国はない(日本政府もISILを国家として承認しておらず、外務省の海外安全ホームページなどではISILの表記を使用している)。

その後、ISILはイラクのみならず、シリアにも急速に勢力を拡大したため、米国および有志連合による空爆が2014年8月から開始された。日本もこの有志連合を支持する立場を表明している。

近日の報道では、ISILが弱体化しているとの報道もなされているが、少なくとも短期間でISILが完全に壊滅する確証は無く、ISILをめぐる今後の動向については、未だ不透明である。

支配地域内の油田や誘拐による身代金などを財源として支持拡大を図る一方で、対立するシーア派や異教徒などに対する残虐行為でも知られる。昨年6月から1月31日までに、一般市民約1190名を含む約1900名以上が「処刑」と称して殺害されたとの報道もあり、「処刑」の様子をインターネットで公開することで、恐怖感情による支配強化を図っているともいわれる。

従って、「イスラム国」を称しているからといって、イスラム教徒を代表する勢力というわけではなく、大半のイスラム教徒はISILを支持していない。

従前の過激派組織との比較で特色とされるのが、「インターネットを通じての戦闘員募集」である。呼びかけに同調し、欧州諸国からも戦闘員が集まっているとされ、国連の潘基文事務総長は「80を超える国の1万5000名以上の外国人戦闘員が活動」と指摘している(2014年11月)。2014年10月には、日本の大学生がISIL参加を企てていたことも判明した。

加えて、ISIL支配地域やその周辺地域以外でも、ISILに呼応した可能性のあるテロ(未遂含む)が発生している。2014年9月にはオーストラリアで、一般市民の無差別殺人計画に関与したとしてISIL支持者15名が逮捕された。同年10月には、カナダの首都オタワでイスラム教に改宗し、シリアへの渡航を希望していた男性による議会内での銃乱射事件が発生している。

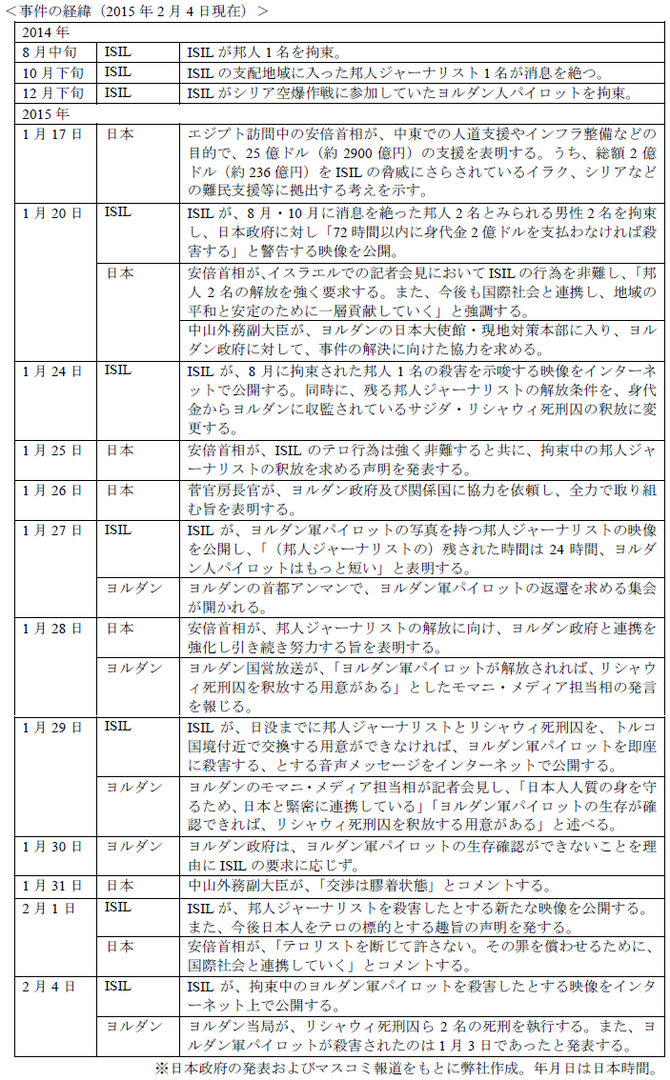

2.本事件の経緯

1月20日の拘束声明を受け、日本政府はヨルダンに現地対策本部を設置し、ヨルダン、トルコなどの近隣諸国と連携しつつ対応にあたった。しかし、解放に向けた糸口が見いだせない中、1月24日に1名の殺害を示唆する映像がISILより流された。

更にISILは、人質解放の条件を「身代金」から「ヨルダンに収監されている死刑囚の釈放」に変更するなど、日本政府を翻弄するかのような対応をとり続けた。そして、2月1日、残る1名の邦人ジャーナリストを殺害したとみられる映像の公開に至った。

3.本事件の影響~日本企業に想定されるリスクとは~

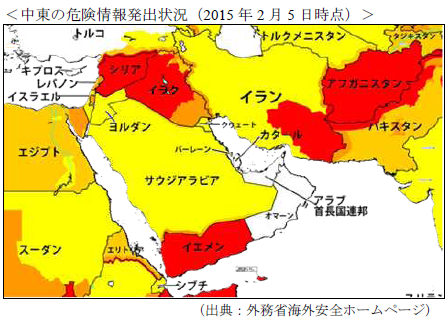

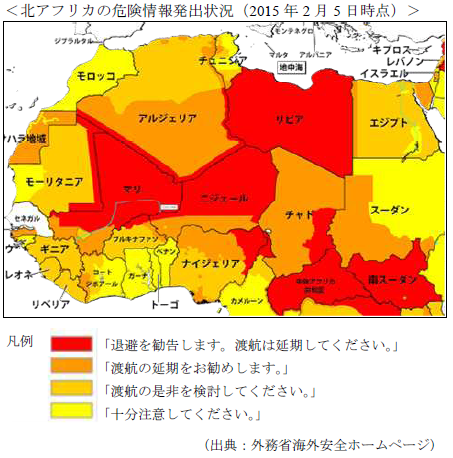

これまでも、中東や北アフリカにおいて、イスラム過激派によるテロの危険性は指摘されてきたが、今般、ISILが日本をテロの標的と名指ししたことを受け、以下のようなリスクの変動が想定される。

(1)ISILの支配地域およびその周辺地域

今回、邦人2名が拘束されたのは、いずれもISILの支配地域であったといわれている。元々、イラクやシリアでは、イスラム過激派による爆破テロや誘拐などが頻発しており、日本人が標的であると名指しされたことで、今後日本人が巻き込まれるリスクが一層高まることが想定される。

既に外務省も中東地域の治安悪化を受けた危険情報を海外安全ホームページで発出しており、企業はかかる情報を事前に入手し、その内容に沿った安全対策を講じるとともに、赴任者に対して強く注意喚起することや、不急の出張を控えるなどの対応が求められる。

(2)上記以外の海外

今回の事件に対する日本国内の様々な反応により、結果的にISILの脅威に関するプロパガンダ効果をもたらした側面は否めない。このため、同様の効果を狙い、(1)以外の地域でも、ISILを支持するテロ組織やインターネット等を通じてISILに感化された個人(いわゆる「ローンウルフ」)による日本人の襲撃・誘拐などが想定される。

一方で、日本が直接ISILへの軍事行動には参画していないこと、日本企業が中東地域のインフラ整備や経済発展に重要な役割を果たしていること等に鑑みれば、リスクが急激に上昇するとは考えにくい。

従って、テロリスクが想定されるからといって一切の海外渡航を控えたり、事業を中断することは現実的ではなく、まずは現地における安全対策(例:海外における安全のための基本原則「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」の実践)を駐在員・帯同家族や出張者などにきちんと周知徹底するなど、従業員への安全配慮義務を十分に果たしながら、事業継続を志向していくことが求められる。

なお、現在は差し迫った危険性が無いとしても、状況の変化に伴い、現地の治安情勢が急速に悪化する可能性は皆無とはいえない。常に最新の現地情報を入手し(それを可能とするための情報源確保を含む)、ワーストシナリオを想定した対応(緊急退避など)の準備を進めておくことも重要である。

(3)日本国内

今回のISILの声明を受け、日本国内におけるテロの発生が懸念されるところであるが、日本国内の元々の治安レベルの高さに鑑みれば、現在中東や北アフリカと同レベルの頻度でテロが発生する事態は考えにくい。

もっとも、1995年の地下鉄サリン事件や前述のパリ週刊誌本社襲撃事件が示す通り、いかに治安レベルが高くても、テロを100%防げるという保証はない。

また、日本政府は今後テロリストの入国を阻止する水際対策を強化するとしているが、いわゆる「ホームグローン・テロリスト」(国内育ちのテロリスト)には留意が必要である。社会への不満と過激思想が結びつくことで生まれるといわれており、先月にパリで発生した週刊誌本社襲撃事件や2013年のボストンマラソン爆弾テロ事件などがこれに該当する。海外渡航した日本人が何らかの形で過激思想に感化されて日本に帰国するケースも、「ホームグローン・テロリスト」の一類型といえよう。

従って、日本国内では、テロ発生の頻度は極めて低いと考えられるものの、決してリスクはゼロではなく、万が一テロが発生した場合のダメージは極めて重大なものになると考えるべきである。このような「稀頻度重大リスク」に対しては、「頻度が低いから対策不要」と安易に割り切るのではなく、ワーストシナリオを想定した上で、対策要否の判断、対策の優先順位付けを行っていくことは必要である。

4.日本企業が講じるべき対策

(1)対策の基本的な考え方

多くの日本企業は、2012年の中国反日デモや2013年のアルジェリアテロ事件などを契機に、海外危機管理態勢の強化を進めてきたが、本件を契機として、自社のテロ対策を再検証する必要があろう。

テロのリスクは政治・外交問題とも深く関わるリスクである上、一企業が講じることのできる対策には限界がある。しかし、それを理由に検討を回避することは、決して合理的な経営判断とはいえない。日本企業の海外進出は今後も増加するであろうし、逆に訪日外国人も今後増加してくことが考えられる。テロのリスクに対して、いかに安全配慮義務を果たしていくかは、海外進出の有無に関わらず、全ての企業に突き付けられた命題といえよう。

もちろん、そのための「解」に唯一絶対のものはない。3.で記載の通り、地域によってリスクの状況は異なる。自社の事業展開地域や、現状の対策度などに応じて、今後の対策のあり方を考えていくことが必要である。

(2)主なテロ対策について

以下に挙げた対策は、主なテロ対策を一覧化したものである。残念ながら、テロに対しては「特効薬」といえる対策は存在せず、以下の対策例を参考に、自社としてとるべき対策を検討することが必要となる。

以下を自社対策のチェックリストとしても活用することにより、網羅的かつ効率的な検討を実施して頂きたい。

| 予防・事前対策 | □国際情勢、当該国および周辺地域の各種情報(治安状況、政情、宗教・民族事情、対日感情など)の収集、分析 →上記を可能とするための情報源(現地メディア、ナショナルスタッフなど)の確保も重要 □自社拠点・施設のセキュリティ調査、安全対策強化(施設強化、警備強化など) □赴任者・帯同家族への平時における安全確保策の周知 →例)テロが懸念される施設等に近寄らない、駅・空港等における不審な人物や物体に留意する □万が一テロに遭遇した場合の安全確保策の周知 →例)爆発音・銃声を聞いたらその場に伏せる、身近な遮蔽物に身を隠す □緊急連絡網・緊急時対応計画の策定または策定済内容のレビュー、同計画に沿ったシミュレーション訓練の実施 □赴任者、帯同家族の渡航・退避基準 □緊急退避のための手段の確保 |

| 緊急時対策 | □安全確保策の実践と現場からの速やかな退去 □関係者への迅速な第一報 □政府との連携 □内部情報管理(情報統制) →自社の当該テロへの対応状況を公開することが、テロ組織に「手の内」を知らしめる可能性もあるため □継続的な外部情報の入手 □緊急退避または第三国への脱出 |

終わりに

今回の事件が、企業における海外危機管理のあり方を改めて考えさせる契機となったことは間違いないが、一方で、徒にリスクを恐れ、萎縮するべきではないだろう。

重要なのは、新たなリスクの発生、または既存リスクの増大を適切に認識・評価し、リスク低減のための合理的な対策を着実に講じることである。

中東をはじめ、海外における社会インフラ発展などに貢献してきた日本企業の役割の重要性は、今後増すことはあっても、減じることはない。尊い人命の犠牲を無にしないためにも、企業がリスクの発見・評価・低減に着実に取り組むことが、我が国はもちろん、中東との互恵的発展につながる。それは結果として、社会の安定化をもたらし、テロリスクを減じることにもなる。

本稿が些かなりとも、その一助となれば幸いである。

[2015年2月発行]

【お問い合わせ】

株式会社インターリスク総研 事業リスクマネジメント部(CSR・法務グループ)

TEL03-5296-8944

http://www.irric.co.jp

※株式会社インターリスク総研は、MS&ADインシュアランスグループに属する、リスクマネジメントについての調査研究及びコンサルティングに関する専門会社です。海外危機管理に関しても、コンサルティング・セミナー等を実施しております。これらのコンサルティングに関するお問い合わせ・お申込み等は、上記お問い合わせ先、または、お近くのあいおいニッセイ同和損保、三井住友海上の各社営業担当までお寄せ下さい。

転載元:株式会社インターリスク総研 InterRisk Report No.14-063

- keyword

- 海外リスク

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方