2011/05/03

事例から学ぶ

想定外はガソリン不足だけ

仙台市若林区に本社を置く皆成建設は、BCPの発動により地震発生1時間後から区の要請を受け、道路の安全点検を行うなどの業務を開始した。被災時には自社施設が使えなくなることを見越したBCP を策定し、徹底したリスクアセスメントにより10 メートルを超える津波も想定していた。

■翌日には復旧作業に着手

「BCP を策定していなければ、何をどうしていいのか分からなかった。おそらく、その場しのぎで動いているだけだったと思う」。同社総務部長の佐藤和雄氏は、BCP が事業の早期復旧に大きな役割を果たしたと話す。

同社がBCP を策定したのは2010 年の3月。かねてから懸念されていた宮城県沖地震への対策として取り掛かったのがきっかけだった。今では、地震に加え、台風・水害編や、火災編、そして感染症編など複数のBCP を運用している。

同社にとってのBCP の目的は、従業員を守ること、企業を存続させること、そして地域の活力を守ることの3つ。特に従業員を守ることについては、死傷者を出さないことや、全従業員の雇用を守ることを具体的に明記している。

■建物が使えないことを想定

3月11 日の地震発生直後、同社では、社内にいた社員を速やかに屋外へと避難させた。本社施設はプレハブ2階建て。軽くて完全に倒壊する危険性こそ低いが、耐久性が高い建物とは言えない。BCPでは建物が使えなくなることを前提に、駐車場スペースを一時避難所とさせることを決めていた。

社員の安全を確認した後、自社敷地内に仮設テントを設置し緊急事態対策本部を立ち上げた。本社施設に大きな被害はなかったが、一部損傷があり、すぐに使える状況ではなかったこと、余震などの危険性があったこと、そして、海岸に面した若林区では津波が押し寄せてくる危険性も否定できなかったことから、いかなる事態でも対応がしやすいベースキャンプを構えることにしたのだ。

BCP の中では社長宅を代理事務所にすることや、少し離れた同社の住宅展示場に本社機能を移すなど、複数の代替拠点案を用意していたが、津波の避難勧告が出ていて、いずれの案も移動するのに危険が伴うと判断。震災から2時間後の16 時42 分には、屋外キャンプでの緊急事態対策本部が立ち上がった。

それまでの間にも、地震発生1時間後には、区から「震災で道路が陥没したような場所にカラーコーンを置いてほしい」との要望があり、あらかじめBCP で定めていた公共事業担当班が速やかに対応したという。

テント内では、ストーブで暖を取り、発電機でラジオやテレビをつけて情報収集を行い、対策本部の9人に加え、当日、帰宅ができなかった社員5人が泊まった。発電機などはリース会社から調達したが、こうした連携体制もBCP に基づいたものだった。常時から従業員の食料や毛布、照明などを用意していたため、大きな課題は生じなかったという。

佐藤氏は「あらかじめ社屋が使用不可能になることを想定し、従業員の宿泊対応から社屋外での事業継続体制まで万全の準備を整えていたことが功を奏した」とする。被災翌日には、区から復旧作業に向けた道路の確保や、地域の被害調査の要請があったが、駆け付けることができたのは同社だけだった。

■「想定外」に柔軟に対応

同社が唯一、想定外と悔やむのがガソリンの不足だ。ほとんどのガソリンスタンドは休業となり、開いているガソリンスタンドでも、車1台あたり購入できる量が制限され、スタンド前には長い列が並び購入は難しい状況だった。BCP ではガソリン不足も予測し一定量は備蓄していたが、これに関しては「予想をはるかに上回る状態だった」(佐藤氏)とする。社員のほとんどが、建設現場で作業をしているためガソリン不足によって現場に足を運べなくなることも懸念された。

この想定外の事態に対して、同社が取った行動は、区から優先車両のステッカーをもらうこと。「災害対応にあたる消防や警察が、このステッカーで優先してガソリンを入れている姿を見て考えついた」(佐藤氏)。3月14 日には、同社の宮崎佳巳会長が、復旧作業を担う建設会社も優先してガソリンを入れられるようステッカーの作成を区に要望。区も即座に応じ、翌日の14 日にはステッカーが発行された。

これとは別に、社内体制としてエネルギー確保班を設置。担当者には、1 日1 交替制で携行缶を持たせてガソリン集めだけに専念させた。

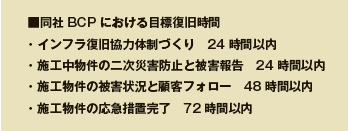

こうした対応により、施工中物件の二次災害の防止や被害報告、施工物件の被害状況把握と顧客フォロー、施工物件の応急措置などの重要業務は、すべて目標復旧時間内に達成することができた。

■厳しめの想定が生きた

同社では、地震想定のBCP として、宮城県沖地震が単独で起きた震度5弱の場合と、日本海溝寄りを震源とする地震との連動型で震度6以上となった場合の、いずれにも対応ができる準備を整えていた。

震度6弱以上の地震では、市内インフラの被害予測として、電気が6 日、ガスが53 日、下水道が50 日と、県が出した被災想定より長い設定をしていた。「阪神淡路などの報告から、県の想定に加算して独自に設定した」と佐藤氏はその理由を語る。津波についても10 メートルを想定して計画を立て、こうしたノウハウを生かした地震・津波対策のBCP シミュレーションソフトの開発まで手掛けていた。

■2カ月収入が途絶えても事業継続

BCP の中で最も重視していた従業員対策としては、被災後、最大2カ月間、収入が途絶えることも視野に入れ、人件費などが支払えるよう、日常的な自己資金の確保に加え、銀行にも被災時でも借り入れができるよう打診をしていたという。佐藤氏は「阪神淡路大震災の時に、多くの会社が倒産していったことが頭の中にあった」と話す。

このほか、顧客データや自社管理を担うサーバに関しては、レンタルサーバを利用することで、2重、3重のバックアップ体制を整えていた。

同社では現在、BCP と実際の発動状況を比較したミッションレポートを作成している。佐藤氏は、今回の被災の分析を基に、さらに実効力の高いBCP を再構築していきたいとする。

同社の南達哉社長は「2年程前に社員からBCPのことを聞いた時は、どのようなものかと思ったが、その後、勉強をしていくうちに建設会社にこそBCP が必要と思い、全社を挙げて取り組んできた。

BCP を策定していたことで今回の震災を乗り切れたことは大きな成果」と話している。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方