2022/01/25

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウム

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。4回に分けて講演内容を紹介する。最終回の第4回は、防災・減災の新しい動きについて。

■防災・減災の新しい動き

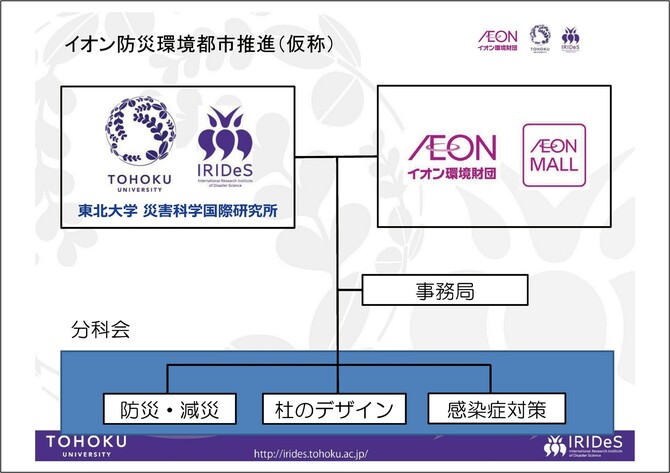

最近、われわれの研究所はイオングループとの連携を始めました(図表1)。イオンモール(株)も公益財団法人イオン環境財団などと防災に積極的に取り組んでいる会社です。現在、仙台の雨宮地区にある東北大学農学部のキャンパス跡地で新たにイオンモールが建設されていますが、都市部での安全を守りながら、キャンパスを移転する中で元々あった植生の保全が難しかったので、イオンと大学と地域住民で一緒に新たな緑の計画を立てたい、沿岸部での防潮林の話もあったように緑は防災・減災と必ず連携できるはずだということで、防災・減災、杜のデザイン、感染症対策という3つの分科会を立てて検討しているところです。

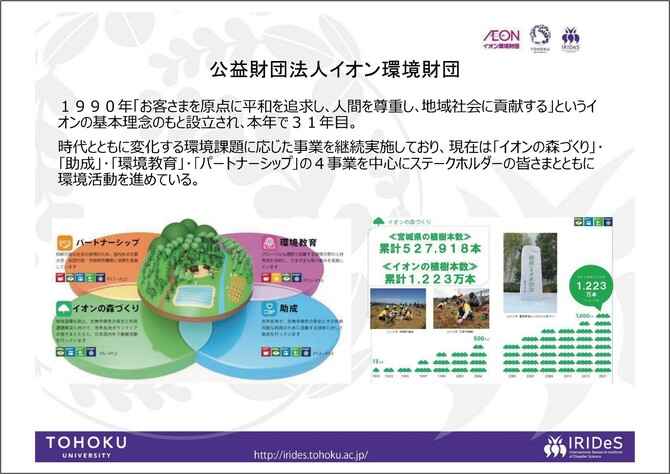

図表2がイオングループの主な活動です。商業施設が災害時の拠点となります。さまざまな訓練や物資の提供も行っています。まずは3年間の共同研究プロジェクトとして雨宮キャンパスの再生プロジェクトを行い、そこで得られた経験を新たな地域のイオンモールに適用できればと思っています。図表3の右側はイオンの緑の植栽の活動です。沿岸部で破壊された防潮林を植林しており、その数が10年間で1200万本になりました。沿岸部は広いので、これで十分かどうかというところはありますが、まだまだ継続してもらう予定です。その苗木は種から作っています。比較的狭い所で作れるので、例えば小学生でも作れます。住民参加してもらう非常にいい機会になるのではないかということで、雨宮キャンパスでも今年、苗木を作っていこうとしています。

もう一つ、防災・減災の新しい取り組みを紹介します。産業の中でも特に技術関係の事例になります。

われわれは東北地域の復旧・復興を支援していますが、当然、首都直下地震や南海トラフ地震に関しても協力したいということで、まず首都圏関係では東京大学など地元の大学と、対象地域として川崎市、テクノロジー関係では富士通と組んで、産官学の共創プロジェクトを4年前に始めました(図表 4)。

このプロジェクトでは、カイゼン(KAIZEN)という言葉が当時からキーワードとして挙がっています(図表5)。これはトヨタも含めて多くの企業が生産性を上げる際に言ってきた言葉です。BCPやBCMに対する取り組みを評価し、その結果を踏まえて改善していくことは、どの分野にも共通して重要なことなので、今回のプロジェクトでもそれをキーワードにして、英語で「KAIZEN」としました。「KAwasaki Improvement model for regionally customiZEd disaster mitigatioN」ということで、全然頭文字を取っていませんが、英語のプロジェクト名を作ったのは、この取り組みを国内だけでなく海外にも参考にしてほしかったからです。仙台防災枠組を意識していて、グッドプラクティスになればという思いもあります。

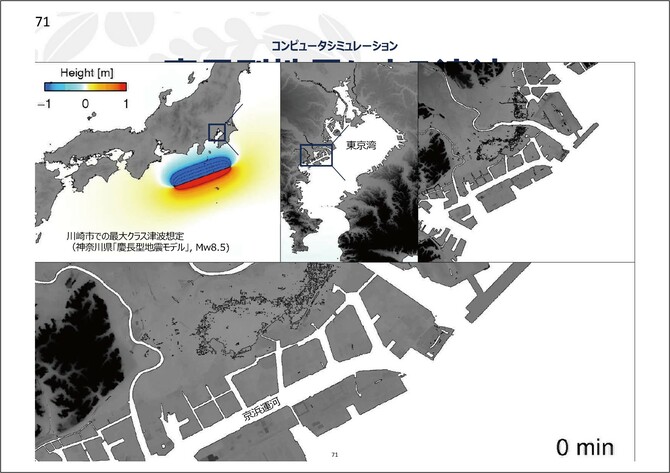

川崎市は東京湾に面しておりますが歴史的な津波は記録としてほとんど残っていません。ただ、相模トラフ地震や南海トラフ地震で最大級のモデルが提示されており、かなり大規模な津波が懸念されています(図表6)。到達時間は1時間程度ですが、大都市にとって1時間の猶予時間は十分ではないと思います。そう考えると津波に関しても課題があるということを再認識しながら活動を行っています。南海トラフ地震の場合は最大震度5、津波の高さは3.7メートルになり、相模トラフ地震の場合は最大震度7、津波の高さは3メートル程度になることが事前の評価でも分かっています。

図表7 は、神奈川県の慶長型地震モデルで解析した川崎市での最大クラス津波予想です。川崎市は重工業が盛んで、第1期の埋め立ては明治時代に始まりました。第2期は比較的新しく、盛土をかなりしているので地盤の標高が高いです。解析の結果、津波の第1波は海に面した第2期の埋立地を最初に襲いましたが、遡上する場所は非常に限定的でした。むしろ、第2期の埋立地を回り込み、第1期の埋立地や昔からの陸地・沿岸部の方が遡上の規模が大きく、遡上するタイミングも早いことが解析の中で分かってきました。埋立地には京浜運河など水路たくさんあるので、津波が振動して長時間行ったり来たりしている様子も見られました。

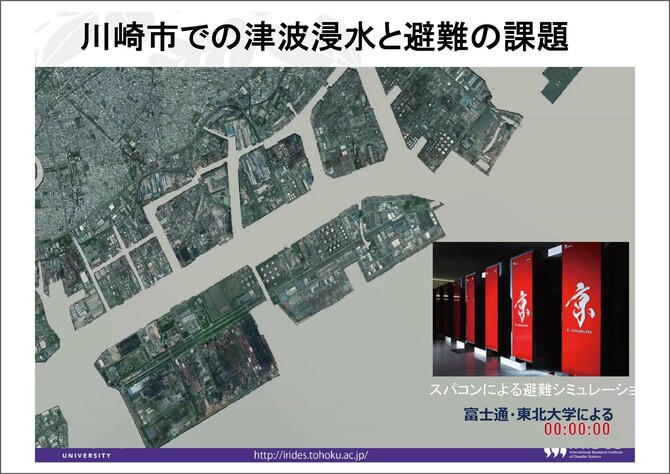

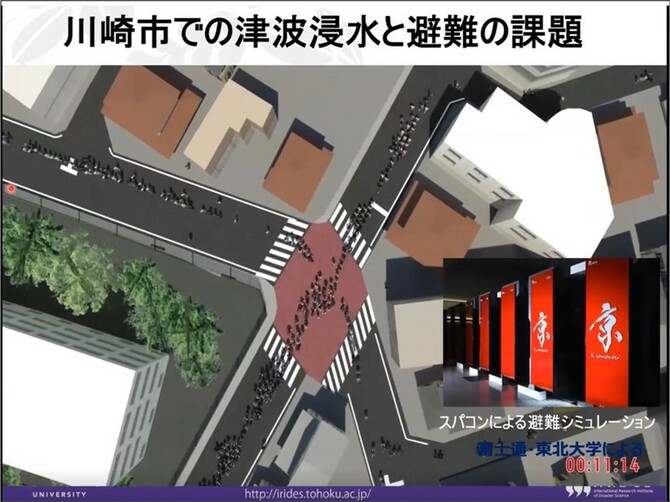

人の動きも見てみました(図表8)。スパコンを使えば約30万人の一人一人の動きもシミュレーションすることができます。そこに先ほどの津波のデータを入れて、どの経路をどのように避難すれば津波の犠牲者を少なくできるのか、逆に多くなってしまうのはどういう場合か、いろいろなケースを使って検討しています(図表 9)。

ただ、大きな課題が2つあります。一つは、人は30万人分のデータを入れることができましたが、ここは高速道路もありますし、幹線道路もありますし、工業地帯かつ物流拠点なのでトラックも多いのに、車の情報がまだ入っていません。ですから、実際はもっと厳しい渋滞が予測されます(図表10)。もう一つは、都市部では排水施設や工場の取水口など、地下からの津波の逆流が必ずありますが、その考慮がされていないことです。

まだ課題はありますが、まず第一歩として、このような想定されている状況を住民や工場の防災担当に見てもらっています。そして、単独ではなかなか避難計画や訓練ができないので、広い地区で検討し課題を整理し、何をやらなければいけないかという洗い出しをし、住民と企業と行政とわれわれで連携して新しい訓練等を実施しています。その一つが、スマートフォンのアプリを使った訓練です(図表11)。東日本大震災では地震情報しか得られなかったという課題がありますが、われわれはリアルタイムで津波そのものを捉える観測技術があります。それで得られた情報を使うことでかなり正確かつリアルタイムの津波予測情報をスマホから提供することができます。

アプリで、具体的にどのルートでどう動くかということも提供できればベターです。スマホがかなり普及しているので、映像・画像情報を個人レベルで提供することができます。予測情報も出せますし、自分がどこにいて緊急避難場所・指定避難所がどこかということも分かります。また、SNSで出されたいろいろなメッセージもリアルタイムで見ることができます。

Joint Seminar減災2021 第3回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その4)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その3)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その2)

- 東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その1)

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方