2011/01/25

誌面情報 vol23

危機発生時の広報戦略

■自然災害から品質事故、不祥事まで

地震などの自然災害、あるいは日常の品質事故や不祥事、情報漏えいなど、危機発生時における広報のあり方は、時に、その後の組織の命運を左右する。発表の遅さや、記者会見における嘘やあいまいな表現、不適切な発言や態度は、新聞やテレビなどのメディアを通じて一般消費者へと伝わり、信用力やブランド力を落すことにもなりかねない。危機管理広報のポイントをまとめた。

【PART 1】 危機管理広報の枠組み

最悪のシナリオを避ける

日本語の「広報」という言葉は、外部に対して何かを広く伝えるパブリック・リレーションの意味で使われることが多いが、「危機発生時における広報」はクライシス・コミュニケーションと呼ばれ、メディア対応など外部だけでなく、組織内外のステークホルダーと広く連絡を取り合うことを指す。その目的は、危機の存在を早期に関係者に知らしめるとともに情報共有を図ることで、被害を最小に抑えることにある。

企業は、日ごろから組織に著しい影響を及ぼしかねないリスクを洗い出し、仮にリスクが顕在化した場合の対応を決めておくとともに、危機発生時に、誰に対して、どのような情報を、どう伝えるのか、といった広報戦略についても考えておく必要がある。つまり、危機管理と広報は切り離して考えることはできないということだ。

企業の危機管理について研究をしている三菱総合研究所先進ビジネス推進センターの氷川珠恵氏は「クライシス・コミュニケーションは、組織が危機管理体制の中で意思決定したことをステークホルダーに伝える役割を持つ」と説明する。

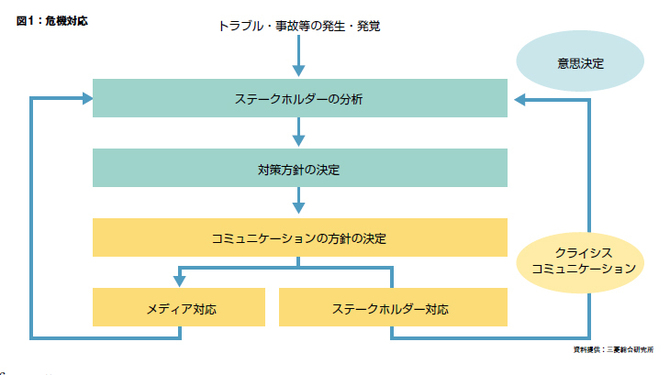

氷川氏は、事故発生・発覚時から広報までの危機対応を図1のようにまとめている。

まず、トラブルや事故が発生した際には、大前提として、被害状況や、事故原因などの情報収集を行うことが求められる。その際、氷川氏は、発生した問題が誰に対してどのような影響を与えているか、あるいは今後、誰に影響を与えるだろうかということを整理する「ステークホルダー分析」を行うことを推奨する。自社内で起きた事故でも、実際には外部に被害が及ぶケースも想定されるため、可能な限り広い視点で状況把握を行うことが大切だという。具体的には、顧客、取引先、監督省庁など、すべてのステークホルダーを洗い出し、それぞれの現状と、今後の影響、彼らが要求してくるだろう事項などを整理する(図2)。それらすべてをA3用紙1枚ぐらいに収め、今後何が起こりそうかを関係者が一目で情報共有できるようにすることがポイントだ。

「危機発生時には、目の前の対応だけに必死になりがちですが、予想もしていないステークホルダーが反応するなど死角をつかれると対応が後手にまわり、ダメージがさらに拡大する危険があります」(氷川氏)。

そのため、ステークホルダー間の利害関係なども整理しておくことを薦める。たとえば、A会社とB会社というステークホルダーはつながりが強いとか、C会社とD会社はライバル関係にあるなど。こうすることで、ステークホルダー対応の優先順位も整理しやすくなるというのだ。また、影響を楽観的に予測するのではなく、過去の事例などを参考に、できるだけ悪い方向で考えることを注意点として挙げる。

■最悪のシナリオを想定

次に、ステークホルダーの分析結果から最悪のシナリオを想定し、それを回避するための対応について意思決定を行う。

最悪のシナリオとは、一時的な被害ではなく、その組織の存続に関わるような著しい影響を及ぼしかねない事態。例えば、食品製造業における食中毒事故なら、消費者の買い控えや、行政指導による工場の操業停止は一時的な影響であって、それらの結果として、「大口の取引先である大手小売店との取引がなくなったり、消費者団体のネガティブキャンペーンなどによるブランドの失墜が最悪のシナリオになる」(氷川氏)。このようなシナリオを避けるためには、早期に信頼の回復を図るとともに、仮に工場がストップしても別の工場で安全な商品を製造し大手小売店への納入は維持させるなどの意思決定が求められるとする。

氷川氏は、「最悪のシナリオを読み違えると対応の方針まで異なってしまうため、最悪のシナリオを正しく読めるように、日ごろから、危機発生時において、ある程度のダメージの許容は必要であることを社内で共有し、自社にとって重大局面になるようなリスクは何か、許容できるダメージは何かといったことを具体的に考えておくことが重要」と説く。

■コミュニケーションの方針と戦略

危機管理における意思決定を実行に移す上で重要なのがクライシス・コミュニケーションの戦略だ。先の例なら、メディア対応や相談窓口による対応を行うとともに、大手小売店への直接説明をすることなどが求められる。 「危機管理の目的は最悪のシナリオを避けることで、そうならないための意思決定に基づき、ステークホルダーと連絡を取り合うことがクライシス・コミュニケーションの役割です」(氷川氏)。

コミュニケーションの方針を定め、その上で、メディア対応とステークホルダーへの対応方法を決める。

方針としては、まず企業としてすべてのステークホルダーに共通して伝えるべき基本的なメッセージを策定。「危機発生時には、言いたいことがすべて言えるような状況ではありませんので、最低限、伝えるべき事項を3つ程度に絞ります」(氷川氏)。

基本となるのは、事実確認(原因や影響、謝罪など)と、現在の対応(被害軽減策など)、今後の対策(再発防止など)。ここで決めたメッセージを、誰にどのように伝えるかというのが具体的な戦術となる。

氷川氏は、コミュニケーション戦略は、危機の種類やステークホルダーによって異なることに注意が必要と指摘する。例えば、地震などの自然災害なら、自社の他にも被災をしている組織があるだろうし、市民やメディアからの関心は、よほど大きな会社でない限り1社だけに向けられることは少ない。それよりは、社員やその家族、自社との取引先などに対して適切な情報を早く、正確に伝えることが重要と考えられる。

一方、不祥事や情報漏えい、品質事故などを起こした場合は1社に対して市民やメディアの関心が集中し、さらに、消費者に対して直接的な被害を及ぼしている可能性も考えられるため、メディア対応によってなるべく多くの消費者に間接的にコミュニケーションを図ることが非常に重要になる。また、施設の建設について反対運動が起きたという場合なら、直接影響が出ている地元住民への説明会を最優先するべきだと考えられる。

ポイントは、限られた人材の中で、どのステークホルダーに、どのような優先順位で、どう伝えていくか。伝えるべきメッセージも、どこを重点的に説明するかはステークホルダーごと変わってくる。

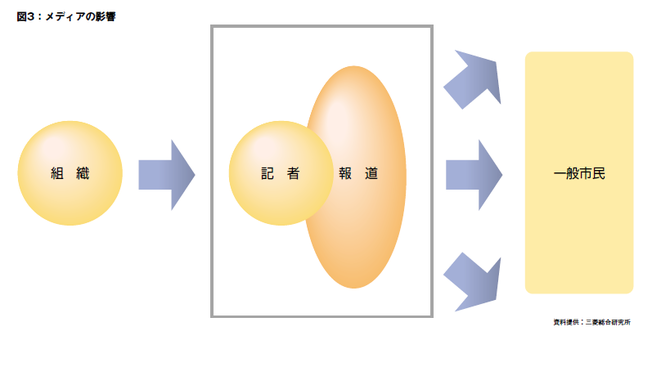

ただ、氷川氏は基本として、最も重視すべきはメディア対応だと語る。理由は「メディア対応は、すべてのステークホルダーに影響がある」ということ。目の前にいる記者の裏には、あらゆる消費者、取引先、関係機関の目があることに注意すべきだとする

(図3)。

仮に取引先への対応がうまくいっても、メディア対応がうまくいかなければ、その取引先が報道を見ることで考えを変えてしまう可能性もある。メディアトレーニングが重要とされるのはそのためだ。

■対応のサイクル

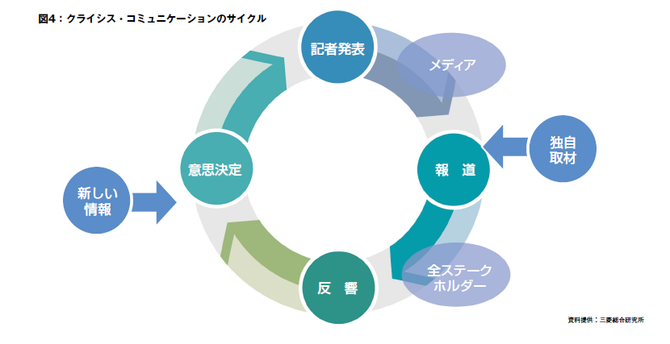

メディア対応にしても、ステークホルダー対応にしても、1回ですべてを伝える必要はない。氷川氏は、新たな情報が入った段階で、改めて発表するなど、繰り返し行っていくことが大切だとする(図4)。

リスク・コミュニケーションのタイミングは、危機によってまったく異なる。火災や爆発で人命に関わるものであれば数時間以内の対応が求められるし、行政指導が出されるかどうか1~2週間も分からないケースだってある。

コミュニケーションの手段も、多岐にわたる。大きくは、記者会見、リリース、相談窓口、ホームページ、テレビコマーシャル、社告、直接訪問、携帯メールやイントラネットなどがある。どのような事態になったとき、どのような方法を採用するのか、あらかじめ抜け漏れがないよう、チェック項目などを作っておくことも有効かもしれない。

おすすめ記事

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

-

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方