2019/03/12

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

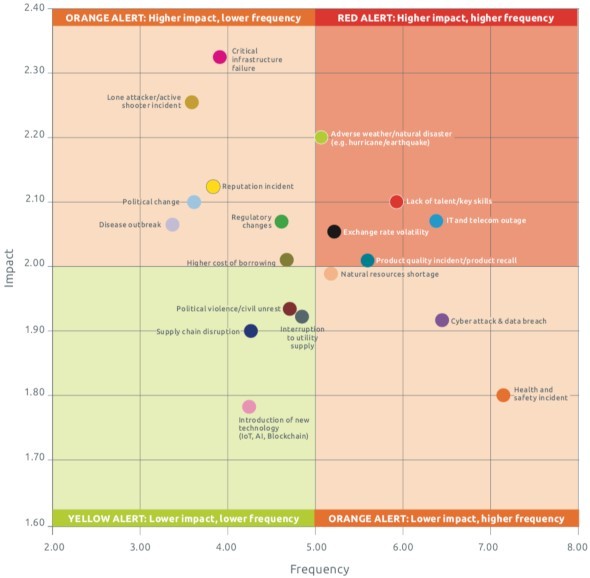

また図1は過去12カ月間に経験した脅威の評価結果を同様にまとめたものである。ただしこちらは実際に経験した脅威であるため、横軸が可能性ではなく頻度(Frequency)となっている。

これら2つのマトリクスを見比べると、これまで経験した脅威と今後に対する警戒との違いがよく分かる。

例えば「規制の変更」(Regulatory changes)や「政治に関する変更」(Political change)が、図1では左上(影響大、低頻度)にあったものがトップ画像では右下(影響小、可能性高)に移っている。恐らく欧州からの回答が多いために、Brexit の影響が警戒されている結果が現れているのであろう。また、「IT・通信の途絶」の位置があまり変化していないのに対して「サイバー攻撃とデータ漏えい」が図1の右下(影響小、可能性高)からトップ画像の右上(影響大、可能性高)へと変化しているのも興味深い。

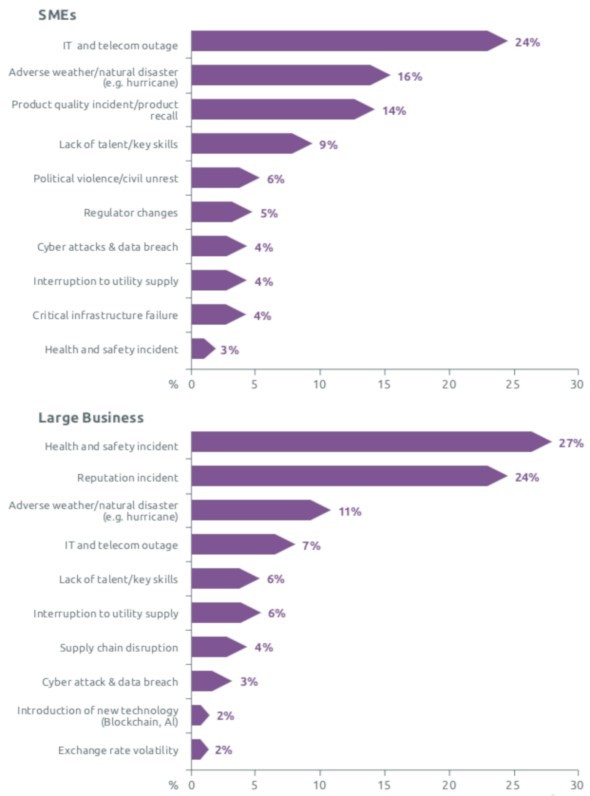

なお、ここで「影響」については必ずしも金銭的な影響だけとは限らないが、本報告書では金銭的な影響について独立したセクションが設けられている。これも従来の Horizon Scan Report にはなかったものである。本報告書によると、実際に経験された脅威による金銭的損失の合計額が最も多かったのは「健康および安全に関するインシデント」(Health and safety incident)、次いで「レピュテーションに関するインシデント」(Reputation incident)となっており、これらが突出して大きい。

しかしながら大企業と中小企業では状況が大きく異なる。図2は最も金銭的損失を生んだ脅威が何だったかを企業規模別にまとめたものである。これを見ると「レピュテーションに関するインシデント」が下側の大企業(Large Business)では 2位となっているものの、上側の「SMEs」(small and medium enterprises の略であり中小企業のこと)ではランク外となっており、レピュテーションが主に知名度の高い大企業ならではの脅威であることが明らかに現れている。また「IT・通信の途絶」は中小企業では金銭的損失をもたらす脅威のトップとなっているが、大企業においては4位となっている。恐らく他の脅威と比べて、また企業規模に対して、金銭的な影響が相対的に小さいということであろう。

本報告書では他にも、ISO22301の活用状況(認証を取得しているかどうかは別)やBCMに対する投資額の変化など、世界的なBCMの現状を知る手がかりとなる様々なデータが記載されている。過去の同報告書と見比べながらお読みになることをお勧めしたい。

■ 報告書本文の入手先(PDF40ページ/約3.4MB)

https://www.thebci.org/resource/horizon-scan-report-2019.html

注1) BCIとは The Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に8000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

注2) Horizon Scan について、BSIは危機管理に関する「PAS200」という公開仕様書で「新たなリスクを創出したり、既知のリスクの特性を変化させる可能性のある、潜在的な脅威、機会、および将来の変化に対する、系統的な調査」と定義している(和訳は筆者)。もともとはヨーロッパの医学界や食品安全等の分野で用いられ、近年では政府や企業にも採用されつつある手法のようである。

注3)本連載では 2018年3月13日に2018年版を(http://www.risktaisaku.com/articles/-/5276)、2017年2月27日に2017年版を紹介させていただいた(http://www.risktaisaku.com/articles/-/2435)。また、かつて紙媒体の『リスク対策.com』2014年9月発行vol.45で、2014年4月に公開された2014年版を紹介させていただいた。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- BCM

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/10/14

-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく

スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。

2025/10/14

-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる

被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。

2025/10/13

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/10/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方