2011/05/25

誌面情報 vol25

犯罪捜査の科学調査手法を応用

現在、林教授が進めているのが東日本大震災の検証。犯罪捜査において、科学捜査的手法により真犯人を特定する取り組みを、今回の震災に応用する国内初の試みを開始した。真の災害原因を明らかにし、それを未然に防ぐ条件を導き出していく。

4月28 日、大阪市内の多目的ホールの一室に、医療従事者や自治体・消防職員、大学や学術機関の研究者、大手IT メーカ−やコンサル、シンクタンクの担当者ら30 人程が集まった。災害対応の高度化を目指す有志でつくる災害対応研究会のメンバーで、この日、FORIN(災害原因の科学調査)と呼ばれる検証方法を使って東日本大震災の「初災から1カ月間の対応に関する評価」を実施した。

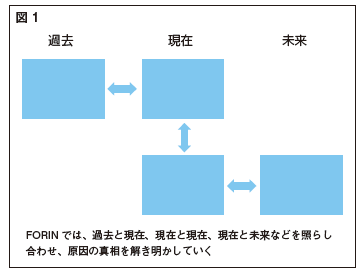

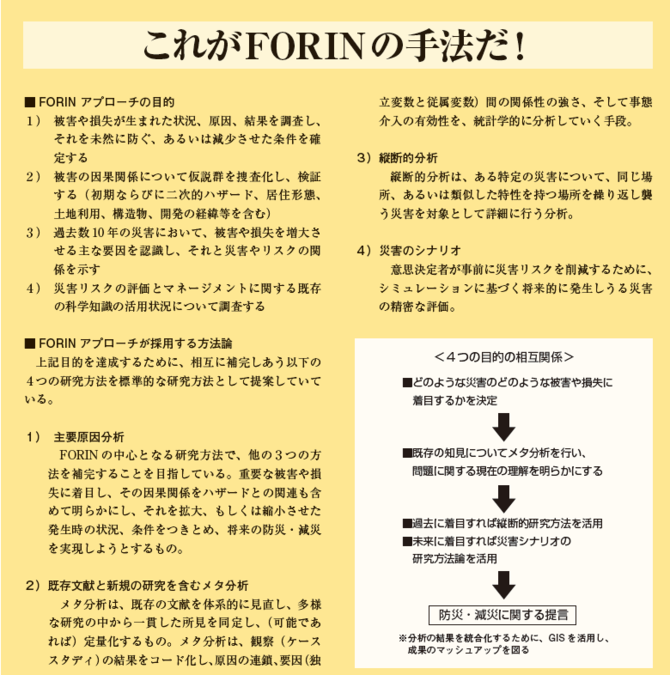

FORINは、Forensic(犯罪科学の)Investigations(捜査)の略。世界的には国際科学会議、国際社会科学会議、国際防災統合戦略の3組織でつくる「災害リスク統合研究(IRDR: Integrated Research for Disaster Reduction)」が、この手法を災害に生かすことを提案している。過去と現在、現在と未来、現在の良い例と悪い例など、物事がどう変化したか差分を分析することで真の災害原因を明らかにし、それを未然に防ぐ条件を導き出していく(図1)。

東日本大震災なら、福島第一原発と、同じようなハザードに見舞われたのに事故が起きなかった福島第2原発とでは何が違っているのかを明らかにするような調査。同様に、1978 年の宮城沖地震と比較をして何が増えたか減ったか、明治や昭和の三陸地震津波と比べたらどうかといったことが研究テーマとなる。

もう1つFORIN の特長は、他分野の連携にある。防災関連の理工学分野、人文・社会科学分野、さらに生命科学分野などが連携して、多分野からの考察・分析により、なぜそのような災害が発生したのか、

将来の災害発生を未然に防ぐにはどうしたらいいかを見つけ出していく。犯罪捜査や火災調査ではよく用いられる方法だという。

差があった具体事例

当日は、集まったメンバーが1人ずつ、ぞれぞれの関心のある分野について、東日本大震災が発災してから最初の1カ月で、比較すべき良かった例と良くなかった例の実例と、なぜそのような差が生まれたのか考えを発表した。

測量業務に従事する男性は、道路や鉄道に防潮堤機能を備えたものと、無いものについて比較。「ある専門家からは、盛土構造で整備すれば防潮堤の役割が果たせるとの提案もあったが全面的に採用されていなかった」と説明。そのような差が生じている根本的な原因として「これまで盛土構造は、安価だが地域の分断を招くなど、まちづくりと費用の観点から比較検討はされてきたが、防潮堤機能の付加という景観と安全との観点からはあまり議論されてきていなかった」と語った。

消防局に勤務する職員は「防災教育」をテーマに発表。良かった例としては、地震や津波に対する訓練を繰り返し実施していたことで早期に避難ができた例、その場の状況を見て臨機応変に避難ができた例、また、災害文化である「津波てんでんこ」の精神が継承されていて無事逃げることができた例などを報告。一方、残念な例として、一般的な火災や地震、不審者対応と同じ手順で校庭に整列・点呼をしていたことで対応が遅れたケースや、学校保険安全法に基づき、学校の指定避難場所から保護者のもとへ帰したことで被災した例など、マニュアル通りに動いたことで逆に被災してしまったケースを報告。両者の差について、「訓練の重要性はもとより、津波災害は早急な避難が必要で、通常の災害とはまったく違う視点から対策を設けなくてはならない。

自分で見て、自分で考え、自分で決断し、自分で行動できる対応力が求められる」とした。避難看板などの防災デザインを手がけるデザイナーは、被災後のテレビコマーシャルにおける社会啓発的なメッセージと表現をテーマに発表。You Tube で高い支持を得たサントリーの「上を向いて歩こう」と、You Tube では高評価と低評価で意見が分かれたAC(公共広告機構)の「日本の力を信じている」を比較した。You Tube の4月26 日時点の評価では、前者が914:19(高評価:低評価)で圧倒的な支持を得ているのに対して、後者は18:18(同)。両者は、震災後の制作、社会啓発的なメッセージ、複数の芸能人を順番に登場させていること──などが共通している。

それなのに評価の違いが生まれた理由について発表者は「音楽と言葉のマッチング、共感できるか、リアルさがあるかの差が主要因ではないか。通常のCM は、ターゲットの絞り込みと表現の強さが求められるが、訴求対象が広い社会啓発的なメッセージ広告は、必ずしもそれが高評価につながるとは言い切れない。同じものの繰り返しが飽きられた、もしくは、絞り込まれた対象へのストレートな言葉が力にもなる半面、押し付けにも感じられたことなどが考えられる」と語った。

科学技術が進歩しても大規模災害は増える

同研究会は、阪神淡路大震災の直後に立ち上げられた土木学会関西支部の阪神・淡路大震災調査研究委員会「緊急対応分科会」を引き継ぐ形で運営されているもので、これまでも阪神淡路大震災以降に発生した地震やパンデミックなどの危機対応についてAfter Action Review と呼ばれる検証を何度か実施してきた。

今後、研究会では、3カ月ごとに同様の手法を使って、「発災から100 日の対応に関する評価」「発災から半年間の対応に関する評価」などを行っていく。林教授によると、世界的な災害研究組織である災害リスク統合研究会(IRDR)の根本的な問いかけは、「科学技術が進歩しているのに、なぜ大規模災害の発生が頻繁化し、損失が急速に増加し続けるのかという難問。科学技術が世界中、誰でも、どこ

でも、いつでも活用できるわけではないが、大規模災害が先進国でも発生し続けているという事実は、科学技術だけでは説明できない要因の存在を示唆している。災害リスクマネジメントの改善は緊急に取り組むべき課題であるという認識がIRDR の根底にある」としている。

おすすめ記事

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方