2013/05/30

防災・危機管理ニュース

事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)の要点解説

リスクコンサルティング事業本部 コンサルティング部 主任コンサルタント 井上 修一

リスクコンサルティング事業本部 コンサルティング部 主任コンサルタント 菅谷 豊

はじめに

中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の感染拡大動向が注視される中、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法という。)が2013年4月13日に施行された。特措法の内容を具現化するものとして、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」(以下、政府行動計画案という。)および「新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)」(※1) (以下、ガイドライン案という。)の見直しが現在行われている(※2)。前者は政府としての行動を定めたもので、現在、案について広く意見(パブリックコメント)を募集している段階である。一方、後者は企業等の行動の指針となるもので、5月15日に案が公表された。

本稿ではガイドライン案のうち、企業等のリスク管理担当者にとって特に関心が高いと思われる「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(以下、事業者ガイドライン案という。)について、現行の事業者ガイドラインとの違いに着目しつつ要点を述べる。

1. ガイドライン案の概要

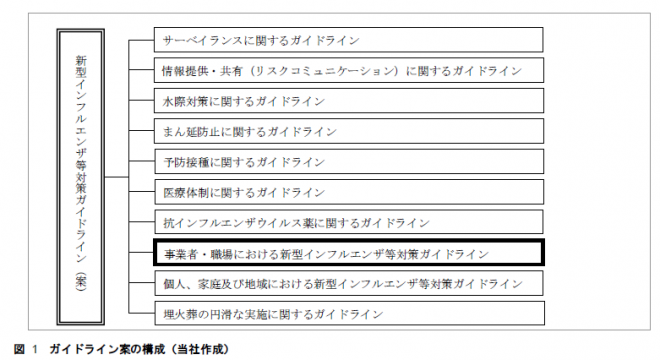

ガイドライン案は基本的には、現行のガイドラインの構成を踏襲したものとなっている(図1)。現行の「検疫に関するガイドライン」、「ワクチン接種に関するガイドライン」に代えて、「サーベイランスに関するガイドライン」、「予防接種に関するガイドライン」が新設された。また、「感染拡大防止に関するガイドライン」は内容の見直しとともに、「まん延防止に関するガイドライン」へ名称変更が行なわれている。

※1 内閣官房「第9回新型インフルエンザ等対策有識者会議 配布資料1 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)」(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi/dai9/sidai.html)(アクセス日:2013年5月20日)

※2 現行の文書名はそれぞれ、「新型インフルエンザ対策行動計画」および「新型インフルエンザ対策ガイドライン」という。

2. 事業者ガイドライン案

2.1. 要点

内閣官房公表資料による、事業者ガイドライン案の要点を以下に示す。

現行のものに比べ、大きな変更は少ないものの、企業に対しBCP策定を求める姿勢が強まったこと、BCP策定上の留意点をより具体的に示したこと、企業全般を対象とした基礎的な対策項目に絞り込んだこと(※3) 、などが案の特徴と思われる。

|

感染拡大防止と国民生活・国民経済に与える影響が最小となるようにする観点から、欠勤率がピーク時(約2週間)に最大40%になることも想定しつつ、職場での感染防止策を徹底するとともに、重要業務への重点化をするため、各事業者において事業継続計画を策定することが必要。 【事業継続計画の策定】 ○ 新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立 ○ 従業員に対する感染防止策の検討、実施 ○ 感染防止策を講じながら業務を継続する方策の検討・実施 ○ 従業員に対する教育・訓練 |

図2 事業者ガイドライン案の概要(新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)の概要より抜粋)

※3 業種・業態ごとに留意すべき項目については、業界団体等のガイドラインに委ねている。

2.2. 主な変更点

以下に、内閣官房が公表している新旧対照表(※4)をもとに、現行からの変更点に着目し、その観点について述べる(ページは新旧対照表のもの)。

表1 事業者ガイドライン案の現行からの変更点についての当社の見解

|

頁 |

改定案の 目次 |

観点 |

|

180~ 181 |

第1章 1. |

企業に事業継続を求める姿勢が強まっている。 現行は、感染拡大を防止する観点から、「可能な範囲で業務の縮小・休止を積極的に検討することが望まれる」としているが、改定案ではその前段として、「基本的に事業者は、(中略)感染防止策を実施しながら事業を継続することが求められる」としている。 また、「社会機能を維持し、国民生活の安全・安心を確保すること」という現行の目的も「国民生活及び国民経済の安定を確保すること」へと変わっており、事業継続に関する姿勢が強まっている。 |

|

187~ 188 |

第1章 2. |

被害想定はあくまで一例である。 現行の被害想定は、過去に流行したアジア・インフルエンザやスペイン・インフルエンザのデータに基づき推計されている。改定案は、ピーク時に従業員が最大40%欠勤する根拠が記されたが、大きくは変わらない。しかし、タイトルのとおり、改定案は新型インフルエンザ“等”を対象とし、その他の感染症も念頭においたものであり、被害想定には、あくまで「一つの例」であることが強調されている。 BCPの策定時はこの被害想定例を用いたとしても、実際の新型インフルエンザ等発生時は、被害想定にこだわらず、柔軟な対応をとる必要がある。「正しく恐れること」が重要である。 |

|

202 |

第2章 1.(1)1) |

BCPは従業員の意見も踏まえる。 現行では、BCPの立案は、経営責任者、危機管理・労務・人事・財務・広報などの責任者および産業医等をメンバーに加えて行うことを推奨している。改定案では、さらに従業員をメンバーに加えることが推奨されている。 インフルエンザ(H1N1)2009流行時に労務対応に苦慮した企業も多かったと思われるが、新型インフルエンザ対策には企業就業規則や労働安全衛生にかかる問題も含まれるため、労働組合や従業員等と連携して検討を進めておくことが望ましい。 |

|

202~ 203 |

第2章 1.(1)2) 第2章 1.(1)3) 第2章 1.(2)1) |

平時の運用が重要である。 現行では、平時において正確な情報収集を行うことが重要だとされているが、改定案では、さらに踏み込んでBCPの運用を推進する社内体制の確立が必要だとしている。 BCPは、策定すれば取り組みが終わるのではなく、策定後もPDCAサイクルを回す取組みを継続することで、実効性を維持・向上させることが重要である。そのため、BCPを運用する担当・社内体制を明確にしておくことが求められる。 なお、改定案では、平時から収集・共有しておくべき情報として以下が例示された。これらについては、毒性の強弱によらず確実に収集・共有しておきたい。 《一般的な情報》 ・新型インフルエンザ等が発生している地域 ・新型インフルエンザ等の概要(特徴、症状、治療方法等) 《社内の情報》 ・従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通う子供の有無、要介護の家族の有無、その他支援の必要性の有無等 《海外進出事業者が現地国政府の保健部局から確認する情報》 ・当該国の抗インフルエンザウイルス薬の取扱方法などの薬事法制、及び新型インフルエンザ等発生時の公衆衛生対策等 |

|

207 |

第2章 2.(1) |

感染が疑わしい場合は出勤停止を促す企業風土づくりが必要である。 現行では、職場における感染予防策として、患者と2メートル以内に近づく可能性の確認や感染疑い者の発見・報告の仕組み(例として、従業員や訪問者等の体温測定等)を構築するといった内容が記述されている。 改定案では、実施に当たって職場のレイアウト変更や出社時等に特別な対応が必要となる上記対策は削除され、一方で発熱や咳などの症状のある従業員の出勤停止を促すなど、より現実的・汎用的な記述となっている。 新型インフルエンザ発生時に症状のある従業員が出勤しないよう、平時から「疑わしい場合は休む(無理して出社しない)」ことが重要であるという意識を各従業員が自覚し、実行できるような企業風土を醸成しておく必要がある。 |

|

208 |

第2章 2.(2)1) |

「マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい」が基本的な感染防止策として位置づけられた。 現行では、「流行の度合いで想定される感染防止策の例」として第一段階(海外発生期)で従業員に対して注意喚起することの一つ(p.233)となっていたが、改定案では「発生時における基本的な感染防止策」として位置づけられた。 企業においても、基本対策を継続・徹底することが求められる。 |

|

215 |

第2章 3.(1)1) |

登録事業者は、BCP策定と一部提出が求められる。 現行では「社会機能の維持に関わる事業者」(=2か月間の業務停止により最低限の国民生活の維持が困難になる恐れのある事業者)が「社会的に求められる機能を維持するための事業継続の検討が必要となる」記述となっている。 改定案では、特定接種の対象となり得る「登録事業者」(=特措法が想定する公益性・公共性を有している事業者;登録事業者の詳細については、政府行動計画案別添を参照)が追記され、新型インフルエンザ等発生時にも適切な事業継続が求められることになった。登録事業者は、BCPを策定し、その一部を所管省庁等を通じて厚生労働省へ提出することが求められる。 |

|

216 |

第2章 3.(1)2) |

施設の使用制限の対象となる企業は、使用制限に備えた検討が必要となる。 現行の「自粛が要請される事業者」が改定案では「施設の使用制限等の対象となる事業者」に変わり、特定都道府県知事は特措法に基づき、次のことができると明記された。 ①期間を定め、多数の者が利用する施設の施設管理者、催物開催者に対して、施設の使用制限等の措置を講ずるように要請することができる。 ②正当な理由なしに要請に応じない場合は、まん延防止等のために特に必要があると認める場合に限り、施設の使用制限を指示することができる。 ③要請・指示を行った場合は、当該施設に当該要請等の事実を知らないままに来訪する事がないようにその旨を公表できる。 使用制限の対象となる施設は主に、学校、保育所、劇場・集会場、百貨店、ホテル、体育館、博物館等である(対象となる施設の詳細や要請等の運用等は、「まん延防止に関するガイドライン(p.76-81)」を参照のこと)。一定期間の使用制限を想定し、財務面等の自社への影響を検討しておくことが必要である。 |

|

217 |

第2章 3.(2) |

事業の継続レベル(継続、縮小、休止)を発生段階ごとに特定する。 現行では「継続を図る重要業務を発生段階ごとに特定する」と表現されていたものが、改定案では「事業の継続レベル(継続、縮小、休止)を特定する」ことが明記された。 継続させる業務とともに、縮小・休止させる業務も特定させることが強調されている。 前出の「登録事業者」は、「国内感染期においても、国民生活および国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努める」とされている。業務継続に必要なリソースを提供する事業者等関係者との新型インフルエンザ等対策に関する事前協議も求められており、結果的に登録事業者以外にも供給者としての継続が求められる可能性がある。 |

|

223 224 227 |

第2章 3.(4) 第2章 3.(5) |

業種・業態によらない企業全般を対象とした標準的な感染防止策が記載されている。 企業全般を対象とした本ガイドラインでは、指定公共機関以外の企業も事業継続の対象に含まれたことや、実施した場合の企業の負担、インフルエンザ(H1N1)2009流行時の教訓等を考慮し、より基本的・汎用的な対応について記載されたものと考えられる。 <削除された項目の例> ・「職場に入る前の問診や検温」 ・「職場内での宿直制の採用」とそれに伴う「食料の毛布等の備蓄」 ・「交代制の採用」 ・「通路の一方通行」 ・「職場や食堂等の配置換え」 |

|

226 |

第2章 3.(5)1) |

海外勤務者及びその家族の現地滞留も想定する。 海外発生期において、海外勤務者及びその家族全員を帰国させる手段を確保することは難しいため、現地に安全に留まる方法も含めて検討を求めている。 |

|

228 |

第2章 3.(5)3) |

影響が長期に及んだ場合を想定し、財務対策を検討する。 改定案では、事業継続計画の立案・実行の具体的取り組みとして「財務対策(キャッシュフローの確保等)の検討」が新たに追加された。 新型インフルエンザ等の流行時は企業活動の大幅な低下が想定され、影響が中長期化することも懸念される。そのため、企業によっては、運転資金ショートを回避する財務対策を事前に検討しておくことが必要となる。 一般的に中小企業では財務対策の具体的な検討は難しいため、今後、財務対策に関する具体的な手引き等の策定、政府の感染症に関わる融資等の施策も併せて整備されることが望まれる。 |

|

228 |

第2章 3.(5)4) |

治癒した従業員に対して「治癒証明書」等の提示は求めない。 現行では、治癒した従業員に対して再出社時に「抗体検査などにより確認が必要となる」と記載されているが、改定案では削除されている。 インフルエンザ(H1N1)2009流行時には、罹患後、完治した従業員に対して、「治癒証明書」等の提示を求める企業が多く、医療現場に過度の負担が掛かり、本来の医療行為に支障を来たした例が見られた。本項目は、その教訓を踏まえたものと思われる。 |

※4 内閣官房「第9回新型インフルエンザ等対策有識者会議 配布資料2 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)の新旧対照表」(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi/dai9/sankou2.pdf)(アクセス日:2013年5月20日)

3. おわりに

今後、ガイドライン案も政府行動計画案と同様に、パブリックコメント募集を踏まえた修正を経て、正式なものが公表されるものと思われる。企業等の担当者にとっては事業者ガイドライン案の内容を早めに理解し、正式に公表された時点で自社の新型インフルエンザBCP(事業継続計画)等の見直しにスムーズに着手できるよう、案の段階から一定の理解をしておくことが肝要である。本稿がその一助になれば幸いである。

4. 当社実績について

事業者ガイドライン案「参考資料」の「事業継続関連情報」のうち、当社が作成に関わったものについて以下に紹介する。

|

中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針(第二版)」(平成24年3月) |

|

【概要】中小企業がBCPを自ら策定・運用することができるよう支援するために、事業継続計画の策定・運用の手順や方法を「入門」、「基本」、「中級」、「上級」の4 コースで解説したもの。(第一版は、平成18年2月公開) |

|

中小企業庁「新型インフルエンザ対策のための中小企業BCP策定指針」(平成21年3月) |

|

【URL】http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/download/bcpshingatainful_all.pdf |

|

【概要】上記「中小企業BCP策定運用指針」を基に、強毒性の新型インフルエンザの大流行に対応した事業継続計画を策定するために必要な情報を整理したもの。 |

|

中小企業庁「新型インフルエンザA(H1N1)対策のための事業継続計画」(平成21年9月) |

|

【URL】http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/download/A_H1N1_BCP.pdf |

|

【概要】上記「中小企業BCP策定運用指針」を基に、インフルエンザ(H1N1)2009に対応した事業継続計画を策定する際の考え方を整理したもの。 |

|

農林水産省「食品産業事業者等のための事業継続計画(簡易版)の策定及び取組の手引き」(平成21年6月改定版) |

|

【URL】http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/pdf/090622kani.pdf |

|

【概要】「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定のポイント(農林水産省、平成21年6月)」を基に、インフルエンザ(H1N1)2009に対応した事業継続計画を簡易的に策定する際の考え方を編集したもの。 |

|

農林水産省「事業継続計画 策定のイメージと解説」(平成21年12月) |

|

【概要】「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定のポイント(農林水産省、平成21年6月)」を踏まえ、7つの業種別にBCPの策定イメージおよび解説を整理したもの。 |

|

農林水産省「実証調査に基づく食品スーパーマーケット等における新型インフルエンザ対策の参考メニュー」(平成22年3月) |

|

【概要】致死率が比較的高い新型インフルエンザ発生時に、食品スーパーマーケット等において、店内におけるお客様同士もしくはお客様と店員間の感染拡大防止策の参考メニュー例を紹介したもの。 |

[2013年5月20日発行]

【執筆者】

井上 修一

リスクコンサルティング事業本部 コンサルティング部

主任コンサルタント

専門は事業継続(BCM、BCP)

菅谷 豊

リスクコンサルティング事業本部 コンサルティング部

主任コンサルタント

専門は事業継続(BCM、BCP)

【本レポートに関するお問合せ】

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社

リスクコンサルティング事業本部 コンサルティング部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル

TEL:03-3349-4225(直通)

転載元:損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 損保ジャパン日本興亜RMレポート90

- keyword

- 感染症・労働災害

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

トヨタが変えた避難所の物資物流ラストワンマイルはこうして解消した!

能登半島地震では、発災直後から国のプッシュ型による物資支援が開始された。しかし、物資が届いても、その仕分け作業や避難所への発送作業で混乱が生じ、被災者に物資が届くまで時間を要した自治体もある。いわゆる「ラストワンマイル問題」である。こうした中、最大震度7を記録した志賀町では、トヨタ自動車の支援により、避難所への物資支援体制が一気に改善された。トヨタ自動車から現場に投入された人材はわずか5人。日頃から工場などで行っている生産活動の効率化の仕組みを取り入れたことで、物資で溢れかえっていた配送拠点が一変した。

2025/02/22

-

-

現場対応を起点に従業員の自主性促すBCP

神戸から京都まで、2府1県で主要都市を結ぶ路線バスを運行する阪急バス。阪神・淡路大震災では、兵庫県芦屋市にある芦屋浜営業所で液状化が発生し、建物や車両も被害を受けた。路面状況が悪化している中、迂回しながら神戸市と西宮市を結ぶ路線を6日後の23日から再開。鉄道網が寸断し、地上輸送を担える交通機関はバスだけだった。それから30年を経て、運転手が自立した対応ができるように努めている。

2025/02/20

-

能登半島地震の対応を振り返る~機能したことは何か、課題はどこにあったのか?~

地震で崩落した山の斜面(2024年1月 穴水町)能登半島地震の発生から1年、被災した自治体では、一連の災害対応の検証作業が始まっている。今回、石川県で災害対応の中核を担った飯田重則危機管理監に、改めて発災当初の判断や組織運営の実態を振り返ってもらった。

2025/02/20

-

-

2度の大震災を乗り越えて生まれた防災文化

「ダンロップ」ブランドでタイヤ製造を手がける住友ゴム工業の本社と神戸工場は、兵庫県南部地震で経験のない揺れに襲われた。勤務中だった150人の従業員は全員無事に避難できたが、神戸工場が閉鎖に追い込まれる壊滅的な被害を受けた。30年の節目にあたる今年1月23日、同社は5年ぶりに阪神・淡路大震災の関連社内イベントを開催。次世代に経験と教訓を伝えた。

2025/02/19

-

阪神・淡路大震災30年「いま」に寄り添う <西宮市>

西宮震災記念碑公園では、犠牲者追悼之碑を前に手を合わせる人たちが続いていた。ときおり吹き付ける風と小雨の合間に青空が顔をのぞかせる寒空であっても、名前の刻まれた銘板を訪ねる人は、途切れることはなかった。

2025/02/19

-

阪神・淡路大震災30年語り継ぐ あの日

阪神・淡路大震災で、神戸市に次ぐ甚大な被害が発生した西宮市。1146人が亡くなり、6386人が負傷。6万棟以上の家屋が倒壊した。現在、兵庫県消防設備保守協会で事務局次長を務める長畑武司氏は、西宮市消防局に務め北夙川消防分署で小隊長として消火活動や救助活動に奔走したひとり。当時の経験と自衛消防組織に求めるものを聞いた。

2025/02/19

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/02/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方