暴風警報と児童生徒の登下校――6月の気象災害――

暴風警報は休校の判断基準を目的としていない

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2023/06/20

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2004(平成16)年は台風の当たり年だった。上陸台風は10個を数えた。言うまでもなく、気象庁の72年間(1951~2022)の台風統計における上陸台風最多年となっている。しかも、第2位は6個(2016年、1993年、1990年の3回)だから、2004年はダントツの第1位だ。この記録は、当分破られないのではないか。

その2004年には、早くも6月に2個の上陸台風が現れ、いずれも高知県に上陸した。11日に上陸した第4号は史上5番目、21日に上陸した台風第6号は史上10番目に早い上陸台風である。台風第4号による死者・行方不明者はなく、浸水被害が37棟発生したほか、交通機関に影響が出た。台風第6号では、死者・行方不明者5人、負傷者116人、住宅損壊224棟、浸水61棟などの被害が発生した。

台風0406号(2004年台風第6号)の上陸に際しては、被害というほどではないが、暴風警報と児童生徒の登下校の関係がクローズアップされた。今回はこの問題に注目してみる。

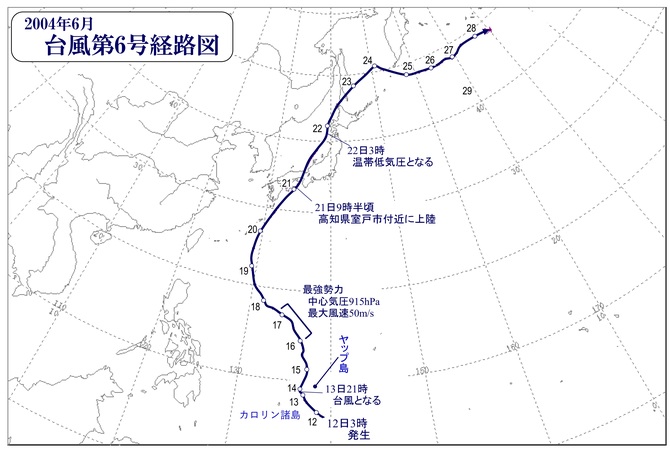

台風0406号の経路図を図1に示す。6月12日3時にカロリン諸島で発生した熱帯低気圧は、13日21時にヤップ島付近で台風となった。この台風は、フィリピンの東海上を北上しながら、14日から15にかけて爆発的に発達して大型の非常に強い台風となり、16日9時には生涯を通じての最強勢力(中心気圧915ヘクトパスカル、最大風速50メートル/秒)を獲得した。その後は針路を北北西にとり、20日朝に沖縄近海に達するまでの約4日間がこの台風の最盛期であった。20日朝に転向点を過ぎ、台風は次第に東進成分を持ち始めたが、東へは向かわず、加速しながら北上成分の大きい動きを見せ、21日9時半頃、暴風域を伴ったまま高知県室戸市付近に上陸した。その後台風は、兵庫県を通り、若狭湾付近から日本海を進み、22日3時に津軽海峡西方で温帯低気圧に変わり、さらに北海道西岸沖を北北東に進み、オホーツク海を経て、アリューシャン列島の南海上へ進んだ。

この台風により、高知県室戸岬で最大瞬間風速57.1メートル/秒(21日7時40分、南東)を記録するなど、中心付近では暴風が観測された。また、紀伊半島や四国の太平洋側で、18日から22日にかけての総降水量が400ミリメートルを超えたところがあった。

台風の接近に伴い、近畿地方の各府県では、6月21日の明け方に次々と暴風警報が発表された。最初に発表されたのは和歌山県で、4時30分の発表である。次いで、5時00分に兵庫県南部、5時10分に京都府南部、5時20分には大阪府と三重県に発表された。滋賀県は少し遅かったが、それでも6時40分には発表された。ところが、奈良県だけは7時を過ぎても暴風警報が発表されず、取り残される形になった。奈良県に暴風警報が発表されたのは10時32分で、周囲の府県より5時間以上も遅く、そのとき台風は徳島県内を北北東に進んでいた。暴風警報の発表状況の経過を図2に示す。

このような状況下、気象庁ホームページの「ご意見・ご感想」には、疑問や不安を訴える投書が寄せられ始めた。奈良県だけ警報が出ない…、奈良県は本当に安全なのか…、子どもを学校に送り出して大丈夫なのか…、といった具合である。図2のような状況では、奈良県民が不安を抱くのも当然かもしれない。当時、インターネットというツールが普及し始め、国民が官公庁に直接アクセスできる新しい窓口として、ホームページが急速に浸透しつつあった。

暴風警報が発表されると学校が休みになる地方は多い。2004年当時も、近畿地方では、朝の時点で暴風警報が発表されていれば休校、というルールが一般的であった。だから、6月21日は学校が休みになった府県が多かった。しかし、奈良県だけは例外である。奈良県では、朝、暴風警報が発表されていなかったので、台風が接近していても、子どもたちの登校する姿が見られた。それを不安に思った人の率直な気持ちが、先の投書になったと思われる。

6月21日朝の時点では、奈良県内で風の強いところはなく、児童生徒の登校に問題はなかった。問題が起きたのは、その後である。授業開始後の10時32分、奈良県に暴風警報が発表されたことにより、授業は打ち切られ、児童生徒は風雨の中を下校することになった。保護者を始め、教員や、多くの奈良県民から、疑問を訴える声があがった。ドシャ降りと強風の中、びしょ濡れになって…、児童が帰宅するには危険…、黙っていられない…、警報を早めに出せなかったのか…、中途半端な時間帯に発令しないでいただきたい…、災害を加担しかねないタイミング…、学校の対応にも問題…、というわけである。

では、実際の風の吹き方がどうであったかというと、この日、奈良県内で観測された風速は、南部の十津川(とつかわ)村風屋(かぜや)における10メートル/秒が最大であった。これは、警報基準(20メートル/秒)はおろか、注意報基準(12メートル/秒)にも達していない。奈良地方気象台で観測された最大風速は6.8メートル/秒、最大瞬間風速は19.3メートル/秒であった。

東海地方でも、暴風警報が発表されると休校措置がとられるのが一般的である。台風0406号の接近に際し、中心の経路から東側にやや離れた東海地方でも、暴風警報の発表された県があった。

岐阜県では、6月21日8時25分に暴風警報が発表されたが、1時間45分後の10時05分に強風注意報に切り替えられた。これを児童生徒の立場からみると、登校した直後に暴風警報が発表され、休校が決まって下校を始めた頃に警報が解除されたが、そのまま帰宅した、ということになる。台風に、いや暴風警報に、振り回されたという印象が強かったであろう。

愛知県では、9時58分に暴風警報が発表された。岐阜県とは異なり、すぐに解除されることはなかった。既に授業が開始されていたが、途中で打ち切られ、児童生徒は下校を開始。調理中の給食は廃棄処分となった。

気象庁のホームページには、怒りにも似た投書が寄せられた。1時間半かけて学校に行ったのに、SHR(ショートホームルーム)だけで下校…、雨風の中歩いて家帰る…、すごく危ない…、傘もさせずにズブ濡れ…、警報発令は遅すぎ…、もっと早く警報出して…、気配りがない…、何のための暴風警報…、など。

東海地方における実際の風の吹き方を見ると、この日、岐阜市で33.6メートル/秒、名古屋市で32.1メートル/秒の最大瞬間風速が観測されており、台風を実感させる風が吹いたと言ってよいであろう。警報の基準要素となっている10分間平均風速で見ると、岐阜市で観測された最大風速は17.0メートル/秒であり、これは岐阜県の警報基準(17メートル/秒)と同じである。すなわち、岐阜市では、かろうじて警報に合致する風が吹いた。ただし、岐阜市で最大風速や最大瞬間風速が観測されたのは、警報が解除された後の15時前後であった。一方、名古屋市で観測された最大風速は15.7メートル/秒であり、愛知県の警報基準(陸上20メートル/秒、海上23メートル/秒)には届かなかった。

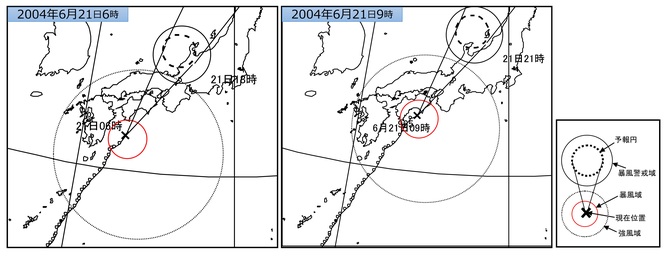

台風に関する解析と予想の発表は、すべて気象庁本庁の統制によって行うことが決められている。図3に、21日6時観測(左)および21日9時観測(右)による台風予報図を示す。いずれも、観測時刻の50分後までに気象庁本庁から発表されたものである。21日6時現在(左図)では、台風は足摺岬の南約90キロメートルにあり、北北東へ進んでいた。赤円は風速25メートル/秒以上の暴風域で、台風中心の南東側に広く、北西側に狭い。台風は四国東部に上陸し、近畿北部を通って、21日18時には北陸地方の沿岸部または海上に進むと予想された。暴風域の大きさが変わらなければ、奈良県にも暴風域がかかることになるが、奈良県は内陸部のため、暴風域に入ったとしても、風速はかなり弱められると見られた。

ところが、その3時間後の21日9時の資料(右図)では、様子が少し違っていた。暴風域の大きさに変化はないが、台風の中心位置が室戸岬のすぐ近くに解析され、台風が3時間前の予想進路の幅の最も東寄りのコースを進んでいることが分かった。このことが何を意味するか、奈良地方気象台は決断を迫られたであろう。結局は、奈良県内の風速の予想が上方修正され、暴風警報が発表された。既に暴風域がすぐ近くに迫っており、ぎりぎりのタイミングでの警報発表であった。しかし、結果として、この日、奈良県では警報に相当する風は観測されなかった。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方