2020/05/07

気象予報の観点から見た防災のポイント

大陸と大洋の境界付近

5月になると、日本列島付近に強い低気圧が現れにくくなるのはなぜか。それは、日本列島の存在位置に関係がある。日本列島はどのようなところにあるか?と問われたら、何と答えるか。いろいろな答えがあり得るが、気象の観点から言うと、大陸と大洋の境界付近で、大陸の東縁にあるという事実が重要だ。

日本列島付近からその東の海上にかけては、北米大陸の東海上とともに、「ストームトラック」と呼ばれ、温帯低気圧の発達が著しい領域に当たる。その特徴は、大陸の東側で、寒気と暖気がせめぎ合う温度勾配の大きい領域となっていることである。その構図が顕著になるのは寒候期で、大陸上で涵養された寒気が暖流の流れる大洋上に流れ出し、寒気と暖気が衝突して低気圧を発達させる。しかし、暖候期になると寒気と暖気の配置が逆になる。すなわち、大陸と大洋の温度差が減少し、同じ緯度でみると、大陸の方が大洋より高温になる。このため日本列島付近では、暖候期には温帯低気圧の強い発達があまり起こらない。5月は寒候期から暖候期に切り替わった直後の時期で、低気圧の発達はむしろ大陸の内部で起こる。

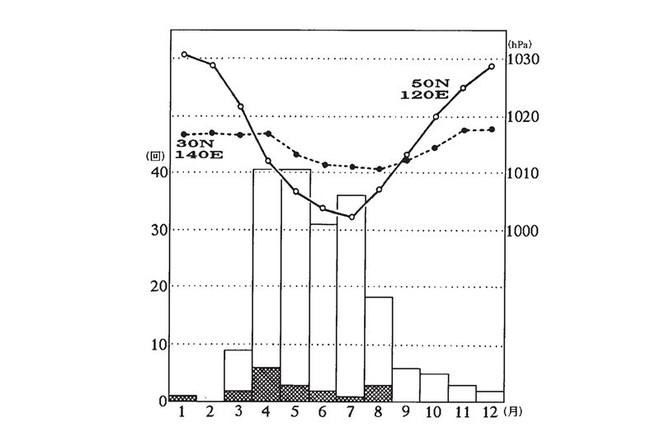

筆者が以前調べた、アジア大陸東部における発達した低気圧の出現数を図3の棒グラフで示す。ここでアジア大陸東部とは、中国大陸東部、中国東北部、モンゴル、沿海州およびシベリア東部(おおむね北緯60度以南)であり、36年間の午前9時の天気図に表示された中心気圧990ヘクトパスカル未満の低気圧の数を月別に棒グラフで示している。大陸上で発達する低気圧は春と夏に多く、秋と冬はごく少ないことがはっきり表れている。

図3にはまた、大陸と大洋をそれぞれ代表する地点における海面気圧の平年値の年変化を折れ線グラフで記入している。この図から、寒候期と暖候期とで大陸と大洋の海面気圧の高低関係が逆転することが明らかである。これは、とりもなおさず、大陸と大洋の温度の高低関係が寒候期と暖候期とで逆転することに対応しており、季節風の吹き方が夏と冬とで逆転することに対応している。

おわりに

1954年5月10日、「ゴ・ヒト・マル」のメイストームは、低気圧の強い発達が起こりにくいはずの5月に、大陸の内部ではなく日本列島付近に現れたという点で、極めて特異な現象であった。現在は1954年当時とは異なり、電子計算機の発達と相まって数値予報の技術が進歩し、低気圧の異常な発達を事前に予測できないということはまず考えられない。

現代において防災の観点から重要なことは、常に気象情報に気を配り、災害の可能性を早めに察知して対策を講じることだ。本事例のメイストームのように、急激に発達しながら速いスピードで接近する温帯低気圧の場合は、少しの油断と対応の遅れが悲惨な結果につながりかねない。特に、船舶の場合は、退避するのに相当な時間を要するから注意が必要だ。船舶は、すぐには戻れないのである。

気象情報を提供する側の人間も、船舶のように、防災対応に相当な時間を要する利用者がいることに留意し、適切なリードタイム(先行時間)を確保して警戒を呼び掛ける必要がある。情報の送り手と受け手とが、うまく連携してこそ、防災は功を奏する。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/05/13

-

「まさかうちが狙われるとは」経営者の本音に向き合う

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します」。そんな理念のもと、あらゆるデータトラブルに対応するソリューションカンパニー。産業界のデータセキュリティーの現状をどう見ているのか、どうレベルを高めようとしているのかを聞きました。

2025/05/13

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

-

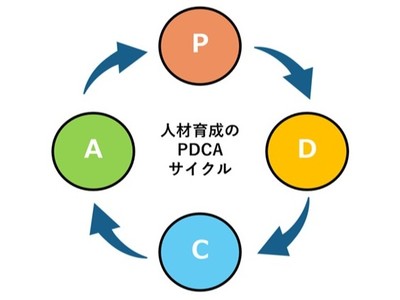

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方