2019/03/26

本気で実践する災害食

避難所のお弁当にも野菜なし

過去の災害時の記録を見てみましょう。まず阪神・淡路大震災(1955年)では、長引く被災生活で私が住む兵庫県芦屋市では、人口の約24%が避難所生活者で食べ物に不自由しました。備蓄がなかったため、救援に頼るしかない日々でした。避難生活の遅い時期に公助の弁当がやっと配られましたが、残念ながら不健康をはね返すような野菜の多い内容ではありませんでした。から揚げとウインナー、漬物と塩こんぶなどの繰り返しでした。腐りにくいし、加工食品は調理が手早いなどの理由でした。

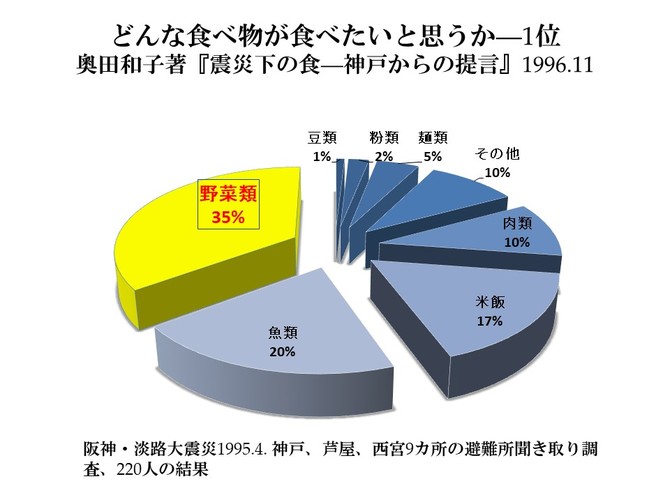

避難所(9カ所、神戸、芦屋、西宮、270人)の被災者に聞き取り調査をさせてもらうと、「何が一番食べたいですか?」という問いでは「野菜」が1位でした。それでも、どうにもなりませんでした。私は今でも食の専門家として何もできず申し訳なく思っています。

野菜ジュースで便秘が5分の1に

それから、16年後に東日本大震災(2011年3月)が発生しました。沿岸部の住民は、津波で家を奪われ食べ物どころではありません。不自由な避難生活を送りました。宮城県の管理栄養士の調査によると、ビタミンB、Cが大幅に不足していました。また岩手県の栄養士会の被災者調査でも、便秘になった人が多く出ていたことが明らかになりました。野菜ジュースと栄養剤を配ると便秘はたちまち5分の1に減りました。災害時に野菜の摂取が大切だということを、この災害でも認識させられました。自助、共助、公助すべてに関わる人々が心に留め、準備をしなければなりません。

お勧めの野菜の備蓄方法!

ではどうすればいいのでしょうか。

■野菜の加工品を探して備蓄する

さて、どんなものがあるでしょう? これは野菜ばかり集中的に製造しているカッコいいメーカーです。野菜のおかずばかり10種類あります。「かあさんの味」というだけあって確かにそんな優しい味です。ベターホーム協会のシリーズものは全て缶詰で、賞味期間は3年です。「食べ物を大切に」というロゴマークが、いただいた名刺の右肩に付いていました。

ついでながら、インスタ映えなどといって食べ物で悪ふざけする輩たちよ! 「食べ物を大切に」という感謝の気持ちが不足しているのでは。もしや野菜不足のせいかもしれませんね。

■店内で探す

食品の棚を片っ端から丁寧に見ていきましょう。すると思わぬ掘り出し物が出てくる可能性があります。コーン(缶詰、レトルト)、煮豆(缶詰)、五目豆(缶詰、レトルト)、ポテトサラダ(缶詰)、五目煮(缶詰)、らっきょう(瓶詰)、ザーサイ(瓶詰)、えのきたけ(瓶詰)、スープ(レトルト、缶詰)、野菜ジュース(缶、瓶)、野菜たっぷりカレー(レトルト、缶詰)などなど。とにかく自分の好きなものを選びましょう。

下の写真は、芦屋市駅前のコープ店で主に集めたものです。

■家庭での備蓄

賞味期限は6カ月以上のものでOKです。そして、ローリングストック、つまり時々出して食べて、減ったら買い足して補充しましょう。

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方