IT・テクノロジー

-

サイバーレジリエンスの実現に向けて~ANAグループの取り組み~

2024年6月の危機管理塾は6月13日16時から行います。今回の発表者は、ANAホールディングスグループ総務部リスクマネジメントチームマネジャーの和田昭弘氏です。

2024/05/31

-

第46回 茶懐石に学ぶ

今回は、セキュリティの測定結果をどのように社内報告すべきか、ということを改めて考えていきます。社内の駆け引きもある中、ステークホルダーにはさまざまなヒトがいます。どのように報告していけば、しっかり聞いてもらえるのかを考えます。

2024/05/29

-

ISO/TS31050 エマージング・リスク講座

本講座は、受講者が自ら属する組織·企業での、リスクマネジメントに関わる運営および活動において、指導者の役割を果たせる能力を習得することを目標としています。そのために必要なリスクマネジメント知識および着眼点を学び、ワークショップ(演習)で自ら考え、実際に職場で使えるように知識と手法をブラッシュアップします。

2024/05/28

-

ヘリコプターなどで上空利用できるLTEプラン

ドコモグループの法人事業ブランド「ドコモビジネス」を展開するNTTコミュニケーションズは、高度150メートル未満を飛行するドローンなどの無人航空機向けに提供してきた「LTE上空利用プラン」の利用範囲・適用対象を拡大し、ヘリコプター・空飛ぶクルマ(eVTOL)・飛行船や、上空150メートル以上でのドローンによる利用に対応する。これにより、日常利用しているモバイル端末を使って上空からの気象条件確認や災害情報伝送がより容易に行えるようになるという。

2024/05/27

-

首元に装着して温度調節できるウェアラブルデバイス

ソニーサーモテクノロジーは、首元に装着し、本体が接触した体の表面を直接冷やしたり温めたりできるウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET 5(レオンポケットファイブ)』を販売する。「REON POCKET」シリーズの第5世代モデルで、従来品に比べて駆動時間が延び、吸熱性能が向上したほか、行動や環境に合わせた冷温の自動切り替え機能が強化されたもの。

2024/05/23

-

第247回:サイバー攻撃の標的や手法が多様化していくトレンドを把握する(2024年版)

今回紹介するのは、ITセキュリティに関するさまざまなソリューションを提供しているRadware社が2024年2月に発表した「2024 Global Threat Analysis Report」。攻撃側がより発達したAIを活用することで、オープンソース・ソフトウェアの脆弱性をより多く発見できるようになったり、より洗練された攻撃手法の開発が可能になったりすることなどが指摘されている。

2024/05/22

-

土砂災害の予防保全を支援する表層傾斜計

応用地質は、多発する豪雨による土砂災害の予防保全等を目的に、地盤表層の傾きを計測する表層傾斜計「クリノポールNEO」を販売する。傾斜センサーを多点に配置し、面的に広く斜面の挙動を把握することで、「斜面の不安定な箇所を事前に把握したい」という事前防災のニーズを満たすもの。斜面点検の労力軽減と斜面管理のDX推進を支援する。西日本高速道路エンジニアリング中国と共同開発した。

2024/05/22

-

危機管理担当者も押さえておきたいソフトウェアサプライチェーンにおけるSBOM管理の基本知識と企業への影響

本勉強会では、ソフトウェアサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃への対策の一つとして注目されているSBOMの基本的な知識をわかりやすく説明します。

2024/05/21

-

医療機能の維持を可能にした徹底的なハード対策非常時の代替ライフラインはチェック表で管理

元日の能登半島地震で激震に襲われた恵寿総合病院では、地震後も業務を止めることなく、充実した医療を提供し続けた。10年をかけて整備してきた、徹底的なハードとソフト対策の成果だった。

2024/05/20

-

第4回:具体的な脅威・リスクのケーススタディ

前回までで、基本的な考え方や脅威・リスクの違いなどをご説明してきました。4回目となる今回は、ケーススタディとして具体的な脅威や、そこに潜在するリスクがどのようなものであるのか解説します。

2024/05/14

-

請求書を出さないとお金はもらえない

BCPと現実の対応とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介し、食い違いの原因と対処を考える本連載。今回も「BCPの実効性」を阻害する食い違いのなかから、事業継続戦略の「あるある」を取り上げます。お金にまつわる問題として、非常時における請求書の発行業務を考えてみます。

2024/05/14

-

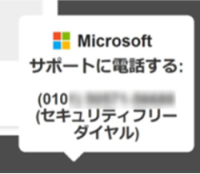

「サポート詐欺」の新たな手口に注意!!

パソコンの画面に「ウイルス感染した」などの嘘の警告画面で驚かせ、有料のサポートと称して、ソフトや電子マネーカードなどを購入させて代金を騙し取る「サポート詐欺」の新たな手口が広まっています。

2024/05/13

-

「災害でも医療を止めない!」令和6年能登半島地震 これまでとこれから

2024年5月の危機管理塾は5月22日10時30分から行います。今回の発表者は、社会医療法人財団董仙会・恵寿総合病院の理事長である神野正博氏です。

2024/05/12

-

情報セキュリティーは個人のリスク目線では通用しない

学生時代からパソコンを使いこなしてきた人が新入社員に多くいる昨今ですが、当然、個人と会社ではセキュリティーの重心が違います。また、人事異動で新たに着任した社員も、業務が変われば情報資産との関わり方が変わり、以前と同じ意識でのぞめばよいとは限りません。新年度にあたり、情報セキュリティーのルールは特に徹底したいところです。

2024/05/10

-

有事のリアルタイムコミュニケーション支援パッケージ

NECネッツエスアイは、Zoom Video Communications, Inc.が提供する「Zoom Rooms」と、Neatframe Ltd.が提供するビデオコミュニケーションデバイス「Neat」を組み合わせ、平時・有事にかかわらずインターネットを介した高品質なビデオコミュニケーションが可能な「防災コミュニケーションパッケージ」を提供する。令和6年能登半島地震では、Zoom社とNeatframeの協力のもとで石川県能登町への同パッケージによる支援を実施し、現場サポート力を評価されたという。

2024/05/09

-

そのとき組織はどう動いたか

震災について語りましょう。現在の事業環境を見つめ直し、防災システムやBCP体制を反省して、少しでも改善が進むよう、能登半島地震を乗り越えた組織の事例を紹介します。また新年度応援企画では、危機管理担当者から社員に伝えておきたいメッセージの切り口を提案。組織内のリスクが高まるこの時期、積極的に発信して社内ルールを徹底しましょう。

2024/05/01

-

実践的危機管理広報講座

本研修では近年数多く発生している企業不祥事をケースとして、内部統制システム(リスクマネジメント・コンプライアンス)の本質的意味を探求し、将来の経営者・経営幹部としての素養を習得します。

2024/05/01

-

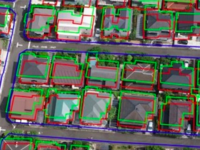

ドローンの空撮画像から家屋の被災状況を確認

富士フイルムシステムサービスは、災害発生時の自治体による罹災証明書交付の迅速化に貢献する「罹災証明迅速化ソリューション」において、ドローンによる空撮画像をもとに家屋の被災状況を確認できる「被災状況可視化機能」を提供する。

2024/04/29

-

第246回: 欧州連合サイバーセキュリティ機関による年次報告書(2023年版)

今回紹介するのは、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)がサイバーセキュリティに関する最新動向や提言などをまとめた報告書の2023年版。あらゆる業種がサイバー攻撃の影響を受ける可能性があると考えるべきだと警告している。

2024/04/24

-

第45回 サイバーセキュリティ演習のグッドデザイン

日本でも、サイバー起点の事業リスクが大きくなる中、事業経営のレジリエンス能力(ダメージからの回復力)が問われている、と喧伝されています。その割には、BCPを念頭に置いて社内関係者も巻き込んだ本格的なサイバーセキュリティ演習は、それほど一般的にはなって来ていません。何故でしょうか。サイバーセキュリティ演習の「グッドデザイン」について、さらにはその「効用」について、掘り下げた理解が得られていないからではないでしょうか。

2024/04/23

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

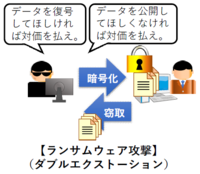

ランサムウェアに注意!!

令和5年中に都道府県警察から警察庁に報告された、国内の企業・団体等におけるランサムウェアの被害件数は、197件(前年230件)であり、令和4年上半期以降、引き続き高い水準で推移しています。

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

危機管理カンファレンス2024春

危機管理カンファレンス2024春は、企業がどのようなリスクにどう対応するのか、BCP対策を講じるのか、最新の動きや役立つソリューションを紹介します。

2024/04/15

-

サイバーインシデント対応の基本知識と準備

本勉強会では、サイバーインシデントへの対応に関する基本的な知識と特に初動対応に関するポイントを解説します。

2024/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)