自然災害に備える~首都圏の脆弱性をどう克服~

行政機能より産業機能の移転進めよ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/05/08

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

防災研究者らの調査によると、日本列島の国土は地球の陸地のわずか0.25%だが、世界で起きる地震のうち約20%が日本で発生し、活火山は7%が集中している。台風や大雪にもしばしば見舞われており、内閣府のまとめでは、2001年までの30年間の被害額は世界の16%を占めた。

災害は地域や時代で異なるのは当然である。関東大震災(1923年)では火災で多くの犠牲者が出た。大震災がなかった戦後の高度経済成長期に海岸や池が埋められ、山も削られた。災害に弱い場所にビルや住宅、道路、工場が立ち並び、社会が抱えるリスクは大きく拡大した。阪神淡路大震災(1995年)では、倒れた住宅や家具による犠牲者が相次いだ。

活断層、津波が襲来する海岸、軟弱な地盤、崩れやすい斜面、火山噴火、堤防のない河川…。災害をなくすことは出来ない。「減災」に向け、まずは身の周りのリスクについて知り、迫りくる危機に備える必要がある。地方自治体が災害対策を急ぐ背景には、2万人近い犠牲者を出した東日本大震災を機に、日本が抱える災害リスクから目を背けることが出来なくなったことがある。

東日本大震災後に刊行された「漂流被災者」(著:山中茂樹氏)を読んで考えされられたことが多かった。山中氏は指摘する。「東日本大震災やその後の大震災の復興に取り組んでいるうちに、首都圏直下地震や東海・東南海・南海地震が起きないとも限らない。これまでは大地震が起きても首都直下や太平洋ベルト地帯に大きな被害をもたらす海溝型地震について<連動するものではない>としてきた地震学者も今日は強く否定はしない。東日本大震災で気づかされたのは、首都東京の脆弱性と東北各自治体の事前準備の不足である」。

首都東京の脆弱性については、つとに指摘されてきた。首都直下地震が起きれば、その復興は容易ではないことは、国の予測でも明らかになっている。たとえば首都直下地震で想定されるがれきの量は、なんと9600万t。東京中の空き地という空き地を埋め尽くすことになる。

しかも必要な仮設住宅は27万棟。すべて建設するのに1年1カ月を要する。震災から1カ月後の疎開者数は140万人。鳥取県2県分より多い人口が県外被災者となる。帰宅困難者は約650万人と推定され、ラッシュアワー並みの混雑となる。自宅から距離が10km以上あると、距離が加わるごとに1割が脱落(帰宅不能)していき、20kmでは全員脱落すると予想されている。

山中氏は指摘する。「危機管理の要諦は、リスクを分散することだ。それには首都機能の分散しかないだろう。それも、これまでのように国会や政府機能の移転ではない。首都直下地震では地盤のしっかりしている政府中枢(中央官庁)の被害は軽微で、BCP(事業継続計画)が発動され、3日もあれば政府機構は正常化する。

一方、地盤の弱い下町や世田谷方面の住宅街などが大きな被害を受けるとみられる。であるならば、工場や旅行客の多い文化施設などを地方に移す。それも従業員ごと移転を図るのだ。そのための税制優遇措置や敷地・住まいの提供を地方が準備すればよい。掛け声ばかりでできなかった多極分散化と国土の均衡ある発展を今こそ実現させる時ではないか」。けだし至言である。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

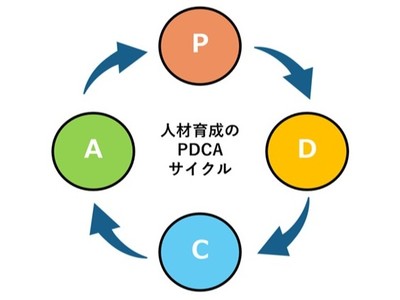

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方