2016/08/25

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

台風が来たら、家族みんなで影絵遊び?!

もうやめよう。電球タイプと重い乾電池

2011年の東日本大震災の際、単1の乾電池が全国各地で早々になくなった事を覚えている方も多いのではないでしょうか?でも、アウトドア関係者は、最初、なぜ単1の乾電池をみなさんがそんなに必要としているかわかりませんでした。

1989年に青色LEDが、1993年に高輝度青色LEDが発明され、白色LEDが大量に作れるようになってから、ヘッドランプも急速にLED化されました。アウトドアの世界では、2011年の段階ではヘッドランプはすべてLEDでしたから、単1乾電池を必要とする防災グッズが逆に想像できなかったのです。

(注 単1電池を今でも必要とするものは、コンロです)

電球タイプの懐中電灯は、熱くなります。熱を作ってから光に転換させる仕組みだからです。でも、LEDはエネルギーを直接光にすることができます。熱にかえるという余計な作業をしないので、単1のような大きな乾電池は必要ありません。

非常持ち出しリストによく懐中電灯+予備の乾電池とありますが、LEDにすると予備の乾電池は単4やボタン電池など小さなものですみます!単1の乾電池は重たいです。1個137g前後。単2が66g前後なので、1個で単2の2倍の重さ。11gの単4と比べると単1ひとつで単4の10個分です。気軽に予備の乾電池を持ってなんて、いえない重さですよね・・。

山には重たい乾電池を持っていけません。だからLEDが発明されたら素早くすべてのアウトドアグッズはLEDになりました。災害時も身軽でいたいのは同じです。防災関連のイラストは、もう変わってもいいんじゃないでしょうか?

ただ、LEDは万能ではないことも事実です。熱くならないので、雪の際、信号が凍ってしまう、光が直進する性質が強いため、火災の煙の中では電球のほうが見えやすいなどの問題もあります。理由があって、LEDを使っていないならわかります。でも、理由が明示されているイラストにはまだ出会ったことがありません。いままでそうだったから、アイコンだからと電球タイプの懐中電灯のイラストを使うのであれば、変更してほしいと思います。

乾電池が早くなくなるというだけではなく、現実的でない防災用品は、災害対策の取り組みを鈍らせますし、重い荷物は早急な避難を妨げ、生死にも直結します。

また、大切なのは、このグッズを使えば大丈夫というマニュアルではなく、仕組みを知って使いこなす知恵です。仕組みがわかるからこそ、代替品を作り出したり、緊急時に取捨択一する臨機応変な対応を可能にします。だから理由の明示はとても大切です。

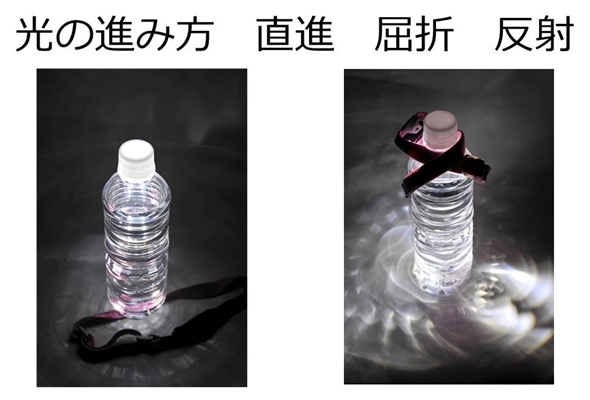

光の「直進」「屈折」「反射」を利用し、LEDでランタンを作ろう!

臨機応変例をあげてみると・・・ランタンを作るには、光を多方向に広げる工夫が必要になります。多方向に、ぽわんと心温まる光が周囲を照らしてこそ、ランタンなのですが、電球はほっといても多方向にひろがりやすいのですが、LEDは直進が好きなので、そのままでは、ランタンっぽくありません。

どうすればいいかというと、

光の進み方は中学受験の問題にもでてくる、一般的には中学生で習う内容です。3つ、ちゃんと思い出せますか?

「直進」と「屈折」と「反射」という言葉、ああ、習ったことあるかも・・って思い出していただけるかも!

この知識を利用して、屈折や反射を応用すればランタンになります。つまりLEDを水がはいった透明のペットボトルに透かすと、光の屈折が起こり、直進以外の方向にも拡散します。光源の周囲に、アルミホイルを貼れば、反射が起こりますので、多方向に拡散できます。また、半透明のポリエチレン袋に入れても反射を起こせます。

ただ単に、袋にいれればランタンになるとか、ペットポトルに水を入れて照らすというアイデアやマニュアルを覚えていてほしくありません。暗記中心の受験勉強の弊害と同じく、応用ができない人を増やすだけです。アイデアに感動したら、常に仕組みを考える癖をつけておく、それが、臨機応変力を育て、新しいアイデアを生み出せる原動力です。

こどもたちには、生きる力をつけろといいながら、大人は、うわっつらなアイデア紹介をありがたがるのって、人生の先輩としてまずいのではないかなあと思います。知恵を伝える先輩であってほしいです。

ということで、LEDでなければならない理由をわかっていただけたら、今度は、ヘッドランプをおすすめする理由です。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方