2016/05/24

誌面情報 vol55

廃棄物リスクが会社を危機に陥れる

Q. 排出している企業側に廃棄物管理の体制が構築できていない理由は何でしょう?

大きく以下の3つの要素が考えられる。

1、法律が複雑かつ改正も多く、現場が正しい法解釈で動いていない。

2、慣習と“守れている”という思い込みがある。

3、環境に対する優先順位が低く、必要な予算・人員が充てられていない。

気を付けなくてはいけないことは、それまで行政に見逃されてきたようなことが、ある事件や事故をきっかけに、急に通じなくなることが往々にして起こり得るということ。

次に、廃棄物や環境不祥事のパターンを3つに分けて考えてみると、1つ目が「画策型」で、書類の虚偽記載や健康・環境被害を及ぼすことを認知しながら不適切な管理をするなど意図をもって違反するケース。これは完全な犯罪で是正しようがない。2つ目は「過失型」。法令などを理解していながらも、不注意で違反をしてしまう、あるいは誤った法解釈で違反をしてしまうマネジメントの不備だ。そして3つ目が「無知型」。法令による規制事項などを知らず、違反をしてしまうというもの。問題は2番目と3番目。この過失型と無知型の不祥事が起こる背景について、私は、リソースの格差があるのではないかと考えている。言い方を変えれば、動脈部門の方が静脈部門よりも大きいということ。製造業に例えれば生産・品質管理などの動脈部門には、ヒト、モノ、カネが優先的に注がれる。しかし、廃棄物管理や環境保全などの静脈部門にはどうだろうか。人が足りないから忙しい、忙しから間違える、忙しいから学ぶ時間がないということが起きてしまっているのではないか。

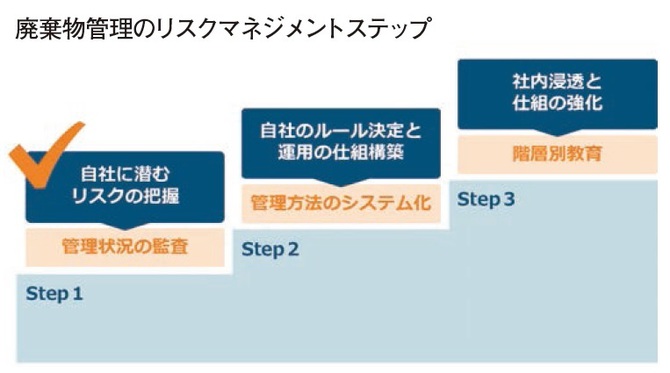

Q. どのように対策をとればいいでしょう?

リスクマネジメントを行う上では、当然、コストとのバランスが重要になる。しかし、廃棄物管理においてのリスクマネジメントは、関心が極めて低い。関心が低い分、人手をかけず、現状はコスト重視に偏っているように見受けられる。ところが、実際は、先ほども言ったように、特にリーマンショック後はコストがかけられない状態になっている。

悪い例は、平時は極力コストを下げてやっていて、いざ事件を起こしてしまったら事件後に収束させるための莫大なコストを費やすケース。平時からコストをかけていないため事故も起きやすい。だったら、最初から適正なコストをかけて、しっかりとリスクヘッジしておいた方がはるかに効率的なのは一目瞭然だ。

もう1つ付け加えるなら、自前主義の呪いから逃れることだ。多くの企業が、とにかく自前で内製化しようとして外の力を借りようとしない。その方がコストもかからないと思い込んでしまっている。もちろん内製化のメリットはある。例えば、人材の有効活用だったり、自社に知識やノウハウが蓄積すること。しかし、廃棄物管理については、誤ったやり方やマインドでは、何も蓄積せず、むしろ企業としてリスクを抱える状態になり、悪循環になるのではいか懸念される。自前主義は当然、大事だが、内製化であってもコストはかかるし、別のリスクもある。うまく外部のリソースを活用することも考えたほうがいい。

誌面情報 vol55の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方