-

企業を変えるBCP

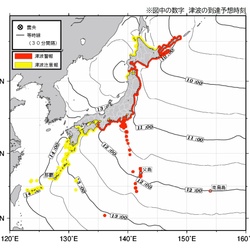

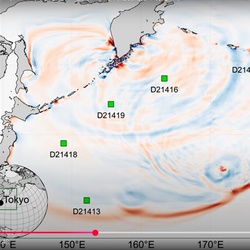

3連動地震のBCP発動はそれぞれの被災後か?

BCP対策本部活動の基本は「”単発”地震からの事業継続」です。南海トラフ地震のように3つの大きな地震が連続発生する可能性があっても、時間軸・空間軸を特定できないゆえに各3連動地震を「単発地震」として取り扱わざるを得ません。その際、企業BCPは何をもって発動するのか。今回は気象庁が発表する情報と、予測精度の進化に再度注目します。

2022/08/12

-

浸水被害からのBCP見直し

2022年9月の危機管理塾は9月13日16時から行います。発表者は、トヨタL&F福島株式会社総務部の桑原清一さんです。

2022/08/04

-

防災格差社会

首都直下地震の新被害想定には危機的な被災シナリオが記されています。一極集中が止まらないなか、増大する潜在リスクを軽減するには自治体、企業、組織、個人が防災力を高めるしかありません。しかし個別対応には限界があるうえ、リスク対策.comが行ったアンケート調査では世帯年収により自助・共助の力に大きな差があることが分かりました。専門家へのインタビューや独自調査から、日本の防災の問題点を提起します。

2022/08/01

-

オーダーメイドの病院・高齢者施設向け備蓄食プラン

三井物産が展開する病院・高齢者施設向け弁当・配食のECサイト「このいろ」は、同サイトの管理栄養士が、各施設に最適な備蓄食プランをオーダーメイドで作成するサービスを、7月31日までの期間限定で無料提供する。2024年4月から全ての介護事業所でBCP(事業継続計画)の策定が義務化され、備蓄食への関心が高まる状況に対応し、災害や感染症発生時でも継続して食事提供できる「食のBCP策定」を支援するもの。

2022/07/15

-

企業を変えるBCP

BCP対策本部を例に考える備蓄品の見直し方

今回は東京都による首都直下地震の新被害想定の生かし方として、備蓄品について考えてみます。現在、企業においては全従業員用の帰宅用防災セットのほかオフィス常備用、帰宅困難者用の備蓄品を配備していると思いますが、実際、備蓄品の種類と量をどう決めていけばいいのか。一つの参考例として、BCP(対策本部)備蓄品の考え方を紹介します。

2022/07/14

-

どうする、これからのエレベーター防災!?首都直下地震で最大2.2万件のエレベーター閉じ込め発生

東京都が新たに発表した首都直下被害想定では、エレベーター被害について『強い揺れや停電等に伴い、最大約2.2万台のエレベーターが非常停止し、多数の閉じ込めが発生する』とされています。 近年、タワーマンションや新たなオフィスビルの建設が進んでこともあり、10年前に都が公表した被害想定より3倍も増えました。実際、2021年10月に都内で最大深度5強を観測した地震では、東京や埼玉で7万5000台が停止。2018年6月に大阪府で震度6強を観測した地震では、近畿2府3県を中心として約6万3000台の停止が発生し、 そのうち、346台の閉じ込めが発生したと報告されています。このような事態にどう備えればいいのでしょう? 独立系エレベーターのメンテナンス会社i-tec24の代表取締役で、日本安全保障戦略研究所研究員でもある岩本由起子氏を講師に、これからのエレベーター防災のあり方を考えます。

2022/07/12

-

サイバーインシデントの初動対応に関する基本的な知識の整理

本セミナーでは、サイバーインシデントの初動対応に焦点をあて、事前準備と対応について基本的な知識を整理し、今後の対策検討を推進する際に役立つ情報を提供いたします。

2022/07/12

-

大規模災害時に通信はどこまで使えるか?

首都直下地震では、発災直後から通信が混乱。音声通話はもとよりメールやSNSも遅配が発生、その後も基地局電源の枯渇で不通エリアが拡大する可能性があります。通信環境が発達した社会ゆえにその影響も大きいですが、大規模災害時、通信はどこまでカバーされるのか、企業が考えておくべきことは何か。京都大学防災研究所の畑山満則教授に聞きました。

2022/07/07

-

サプライチェーンのBCP対策~先行モデルをサプライヤーにも展開~

2022年8月の危機管理塾は8月9日16時から行います。発表者は、ナブテスコ株式会社です。ものづくり革新推進室調達統括部(BCP総括事務局)の木村康弘氏です。

2022/07/07

-

BCPの実効性を高めるワークショップ型演習の企画・運営講座

「座学とワークショップで学ぶリスク対策研修」はBCPと危機管理の専門メディア「リスク対策.com」が選りすぐりの専門家と共同して企画したオリジナルの研修です。一方的な講義だけではくみ取りにくい実践的な気付きを、グル―プ学習などを通して、他業界·他社などの多様な視点を交えることで得ていただくことに重点をおいています。第三弾は「ワークショップ型演習」講座です。

2022/07/07

-

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

第185回:徐々に普及しつつある「オペレーショナル・レジリエンス」

欧米を中心に急速に議論が進み、各国にて規制の整備が進みつつある「オペレーショナル・レジリエンス」。この「オペレーショナル・レジリエンス」がどのように認識され、取り組まれているかを調査した報告書を紹介する。

2022/07/06

-

課題山積のIT継続プラン

東京都は首都直下地震の新たな被害想定で、発災後の様相をリスクシナリオとして提示しました。企業は自社の被災シナリオに重ね、防災・BCPの見直しに役立てたいところです。見直しの手がかりとして、本紙はすべての起点となる情報通信に着目。発災後、通信環境はどうなるのか、IT継続の課題は何か、どうリカバリーできるかをひも解きます。

2022/07/02

-

企業を変えるBCP

いまこそDXを使った事業影響度分析を

東京都はこのほど、首都直下地震等の被害想定を見直しました。大きく内容が変わったわけではないにしろ、具体的なシナリオにより被害予測が分かりやすくなっています。これは企業が「事業影響度分析」を実施する格好の機会、というより必須の機会でしょう。もし面倒な作業としてこれを棚上げしてきたのであれば、いまこそDXの出番です。

2022/06/24

-

防災・BCPの実務ノウハウを他社にオープン化

重電機メーカーの明電舎は自社のBCPノウハウを他社にオープン化するとして、専門の事業会社レジリエンスラボを社内に設立しました。BCP/BCMの構築・運営を手助けするとともに、共同備蓄の枠組みもつくります。実際にPDCAをまわしてきた体験を生かし、現場実務に即した支援サービスを展開していく考えです。

2022/06/17

-

組織を本気にさせるBCMのポイント~現場の巻き込みから経営者のコミットメントまで~

2022年7月の危機管理塾は7月12日16時から行います。発表者は、ジェットスター・ジャパン株式会社安全保安管理本部 危機管理・事業継続シニアアドバイザーの久保正祐氏です。

2022/06/08

-

燃料を止めるな! GSの防災・BCP災害時に機能する供給システムとオペレーション

2022年6月の危機管理塾は6月21日16時から行います。発表者は、石油製品の卸・販売、GS運営を行う総合エナジー株式会社環境防災事業部開発・営業統括部長の服部洋氏。災害発生時、電気・ガスや水と並んで重要なガソリンの供給を止めないための備えについてお話いただきます。

2022/06/06

-

企業を変えるBCP

実効性もスキル継承もかなりヤバイ

南海トラフ地震のような脅威への対応能力に関し、大企業の危機管理部門の自己評価は経営陣が思っているほど高くありません。これは有事発生時、社長以外は当事者意識の低い経営陣と、危機意識は高いが能力に不安を持つ現場組織とで対策本部が構成されるということですから、重大な懸念事項です。大企業のBCPの構造的問題を分析し、改善策を考えます。

2022/06/05

-

危機をシェアする 志と技の共有

新型コロナウイルスの第6波にはじまった2022年。増大するリスクのなかで企業が重要な経営判断に迫られる場面は急増、同時に危機管理の位置付けもますます高まっています。この難局を乗り切るには、担当者が組織の垣根を越え、危機管理の意識・知見・ノウハウを共有することが必要。今号はそうした観点からの提言と取り組みを紹介します。

2022/06/01

-

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

第179回:サプライチェーンにおけるリスクをどのように把握していくか

2022年5月に発表されたサプライチェーンのレジリエンシーに関する報告書。欧米のIT、ITセキュリティ、および調達・購買に関する意思決定者1500人を対象として行われたアンケート調査に基づくもので、大企業におけるサプライチェーンの状況が反映されている。回答者の86%が、サプライヤーが特定の地域に集中しすぎていることを懸念しているという。

2022/05/25

-

新型コロナでBCPはどう変わる!

「事業継続及び防災の取組に関する実態調査を読み解く」最終回は、新型コロナにおけるBCPの発動について。

2022/05/25

-

従業員へ取り組みを浸透させる!

「事業継続及び防災の取組に関する実態調査を読み解く」第5回は、リスクへの対応を実施していく上での課題について。

2022/05/24

-

対象とする災害を増やせばBCPは機能するのか?

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第4回は、対象とする災害について。

2022/05/22

-

トレンドだけの「後追い」リスク想定になってないか?

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第3回は、重視するリスクについて

2022/05/22

-

被災時に役立ったのはBCPではなく安全確保や備蓄

今号から、何回かに分け、内閣府「令和3年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」の結果を解説するとともに、防災・BCPの課題を明らかにしていきたい。第2回は、被害を受けた際に有効であった取り組みについて

2022/05/19

-

DX時代のBCPの実効性を高める総務と情シスのコミュニケーションのポイント

今回のセミナーでは、総務部門のBCP担当者を対象に実効性のあるBCP運用を実現するために必要な情シス部門とのコミュニケーションのポイントを解説します。

2022/05/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)