地下鉄には防毒マスク!韓国の危機管理事情

「韓国の危機管理」視察記(下)

リスク対策.com 編集長/

博士(環境人間学)

中澤 幸介

中澤 幸介

新建新聞社取締役専務、兵庫県立大学客員研究員。平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを 通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、内閣府「平成26年度地区防災計画アドバイ ザリーボード」、内閣府「令和7年度多様な主体との連携による防災教育実践活動支援等業務」防災教育チャレンジプラン実行委員など。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」、LIFE「命を守る教科書」等がある。

中澤 幸介 の記事をもっとみる >

X閉じる

この機能はリスク対策.PRO限定です。

- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!

- あなただけのマイページが作れます。

いよいよ直前に迫った平昌(ピョンチャン)冬季オリンピック・パラリンピック競技大会。韓国の大会関係者はどのようなリスクに対し、どう備えているのか―。2012年のロンドン五輪、2016年のリオデジャネイロ五輪と、オリンピックにおけるセキュリティ対策を共に取材してきたニュートン・コンサルティング社長の副島一也氏とともに、昨年末、韓国を訪問した。前回は北朝鮮からのサイバー攻撃の脅威について書いたが、今回はオリンピックに限らず「韓国の危機管理」全般について、取材に同行した副島氏との対談を掲載する。(取材協力:ニュートン・コンサルティング株式会社)

韓国の危機管理から何を学ぶ!?

中澤:ロンドン、リオデジャネイロに続くオリンピック取材、お疲れ様でした。今回は、直前すぎて、大会の運営主体である「平昌冬季オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」への取材ができなかったというのが少し残念でしたが、それでも警察庁やセキュリティの研究機関、ITセキュリティ会社、民間企業、大使館などを訪問させていただき、それぞれのオリンピックセキュリティに対する考え方を知ることができたことは、僕自身、とても有意義でした。

さて、米朝関係の緊迫化もあり、取材前は「北朝鮮の脅威にどう備えるか」ということを大きなテーマとして考えていたわけですが、実際に韓国に行ってみるとほとんど危機感が伝わってきませんでしたね。韓国では年数回、北朝鮮からの武力攻撃に備えた大規模な避難訓練をやっているとも聞いていましたが、日本の地震避難訓練と同じように、形骸化してしまっているという話も聞きました。この点、副島さんはどう感じましたか?

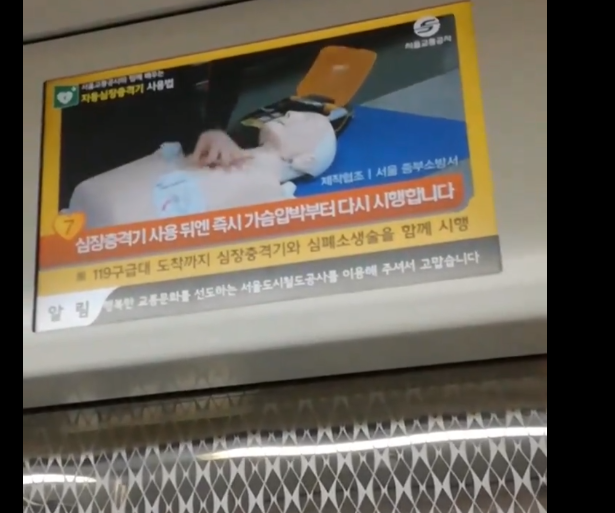

副島:そうですね、日本で様々な企業のご支援をさせていただいている中で、韓国における地政学リスクへの脅威の高まりや対策を進める動きなどを明確に感じておりますが、いざ韓国に行ってみるとむしろそこまでの危機感を感じませんでした。 しかし、そうはいっても、地下鉄には火災を想定してガスマスクが用意されていたり、地下鉄の電車の中では繰り返し、緊急時の対応や、ガスマスクの使い方などを車内テレビモニターで放映していますし、すべての建物で、いざという時の待避所が近くに指定してあって、逃げられるよう考えてあったり様々な対策がされていました。国全体で脅威を認識しているからそうした対策が進んだはずだと思いますが、人々の危機感は普段の日常生活の中で薄れていくものなのでしょうね。

中澤:その意味では、韓国は一定期間、軍隊に所属し国防の義務を遂行する「兵役」義務がありますから、そこは全体の危機レベルを高めていることは間違いないですよね。19歳ぐらいから2年間ほど軍に入り、除隊後も8年間は予備役となって、さらに40歳までは「民防衛」にならなくてはいけなくてはいけないというのですから北朝鮮の危機に対する意識は当然高い。男性の方の体格もいいですよね。

僕が驚いたのは、地下鉄に置かれていたガスマスクにしても全員分が置いてあるわけではなく、せいぜい20個とか40個で、誰も文句を言わないことです。おそらく日本で同じように地下鉄にガスマスクを配置することになったら「これでは足りないじゃないか」「取り合いになったらどうする」というような議論が先行してしまって、いつまでも実現しないんでしょうね。被害をいきなりゼロにしようとするのではなく、少しでも軽減できる方法から進めるというのは国民性の違いなんでしょうか?

副島:戦争博物館で案内してくれた元空軍将校の方が「日本の歴史は自然災害との戦いで常に人々が協力して助け合ってきた。それに対して、韓国の歴史は常に隣国との戦いで、一人ひとりが強くなることを重視してきた」とおっしゃっていましたが、なんとなくわかる感じがしました。これは、ロンドン五輪の時に「リスク対策.com」にも書いたことですが、日本は運動会をやるとき、何度も何度も失敗をしないように練習をして、プログラム通りに進められるように先生・生徒が一緒になって備えるけど、イギリスは、事前に運動会の準備などせず、その場で次に何をやるかを柔軟に決めてやるんですね。どちらが正しいということはないのですが、事前対策を徹底的に強化する日本と、とにかく柔軟に対応をしようとする欧米の違いのようにも思います。やはり各国それぞれの事情や特徴があって、いろんな危機管理のいい面を組み合わせながら、日本型の危機管理を構築していくことが2020年を成功ささる鍵となるのではないでしょうか。

当事者意識がなければ寒さもわからない

中澤:いいお話をありがとうございます。もう1つは、身近なリスクとしての寒さ対策がありました。これはある意味、異なる種類のリスクですが、見落としていました。寒かったですよね!僕たちが行った時、ソウルがマイナス12度でしたし、平昌は今、マイナス15度ぐらいで体感温度がマイナス20度にもなるそうです。酒でも飲んで、最終電車に乗り遅れようものなら、死にますね。個人の危機管理ならまずは寒さ対策です。

副島:何事もそうですが、やはり当事者意識がないとしっかり考えられないというのはどの国も同じだと思うんですね。やはり現地に行かないとわからないことは多いと思います。マイナス何度と言われてもよく分からない。ソウルから遠く離れたマイナス15℃の平昌にいるということがどんな状況なのか、行ってみると嫌というほどわかります。交通機関もそれほどない山の中なんですよね。ああ、これは死ぬほど寒いなって。でも、行ってみてわかったのでは遅いですからね。どこまで事前にリアルに考えられるかというのがリスク対策においてとても大切なことだと思います。

どの国でも難しい「連携」

中澤:テロ対策は、日本と同じように連携が課題なんでしょうね。ただ、総理府に作った対テロセンターはかなり面白いと思います。これはオリンピックレガシーと言ってもいいんじゃないですかね。

副島:私も、オリンピック関連でいろいろご支援させていただく機会がありますが、やはり連携はどの国でも難しい課題だと思います。組織が大きくなればなるほど、役割分担もしていかなければならないし、各組織でのパフォーマンスの最大化も追及しなければならない。各組織には組織で培ったやり方がある。しかしオリンピックはそうしたいろいろな組織が一斉に協力して進めることが必要で、特に予定・計画できない突然起きる危機発生時に協力して柔軟に対応できる体制が必要です。韓国総理府の対テロセンターというハブを置き全体をコントロールしようという試みは大変参考になると思います。

中澤:そしてサイバー攻撃ですが、韓国の専門家の話を聞いていたら、暗号通貨(NEM)の580憶円もひょっとしたら…、なんて考えてしまいます。根拠がなく疑ってはいけませんが、韓国の情報機関は北朝鮮によるサイバー攻撃の疑いがあるという見方を示しているようです。日本も対策が急務ですよね。五輪期間中に攻撃を受けたら世界中の注目を集めるから、なかなか公表しづらい。逆にそこを突いて攻撃をしかけてくるという可能性は十分考えられます。こんなシナリオが現実のものにならなければいいのですが。

副島:そうですね。北朝鮮研究の第一人者、ユ・ドンヨル氏のお話などお聞きしていて、改めて日本の置かれているサイバー攻撃を受けやすい環境についてはさらに深刻に考えさせられました。

それに、平昌五輪についていえば、サイバーによる電力など重要インフラへの攻撃によって、寒いのに電気が止まったり電車が止まったりしたら大変です。ユ氏もおっしゃっていましたが、フィジカルな犯罪を組み合わせて家族を誘拐して管理者権限を奪うとか、監視カメラをサイバー攻撃で止めてしまい物理的に侵入・テロ行為を行うとか、考えればきりがありませんが、やはり当事者意識を持つことと、守るべきものを明確にするということが大切だと思います。

むしろ大会後のリスクが「大」

中澤:では最後、韓国のオリンピックのリスクマップを発生確率と影響度の大きさで表すとしたら、どのようなリスクを優先的に守るべきでしょう?

僕は、北朝鮮の武力攻撃については、影響度は極めて大きいけど、現時点での発生確率は極めて低く、優先順位としては低い。その点、サイバー攻撃は影響度も発生確率もかなり高い。テロも、北朝鮮以外で考えれば発生確率、影響度ともにまぁまぁ高い。そして繰り返しになりますが、寒さによる事故などは、影響度はそれほど高くないかもしれないけど発生確率はとても高く、ここは対策をしないわけにはいかない。あと、昨年韓国ではめずらしく地震が発生して国内でも大騒ぎになったようですが、今回の平昌オリンピックはさておき、今後はこうしたリスクも考えていかなくてはいけないと思います。

それから、リスクの種類は違いますが、チケットの販売不振や今後の施設の維持費などのリスクは、かなり発生確率も影響度も高いように思いました。

副島:そうですね、後は、ボランティアの人たちなども含む支援体制の維持、韓国の人たちにとっても寒いですからね。そうした体制不備による混乱やまたはチケット販売不振で盛り上がりに欠けた場合の来訪者の韓国への不信感などの風評被害などでしょうか。もう少し言えば、ノロウイルスなどによる食中毒。これは、 選手やVIP、観客にも影響を与え、見落としがちなリスクだと思います。それから、ロシアのドーピング問題のようなことが、何か違うリスクを引き起こすようなことはないか。また、さまざまな問題が重なることでオリンピック自体の価値が低下するようなことは避けなくてはいけません。

もう1つ、リスク全般という観点で考えた時、実は閉会後の影響の方がむしろ大きいかもしれません。オリンピック・パラリンピックは合わせて5週間強の期間、この間のイベントのために関係者が全力で対策していくと思います。それ故、閉会後は終わったと安心しがちです。しかしながら北朝鮮は穏やかな状況を作りながら何らかの開発を進めることを過去にも繰り返してきました。終わったとたんに状況が悪化することは想定しなければならないと思います。また平昌という人口4万人の町に多くの競技施設や宿泊施設が建てられて、その後の過度な負担による地方経済の悪化なども心配です。地方都市を盛り上げるためにイベントを誘致して実力を底上げしていくのは良いことだと思いますが、一時的に盛り上げても平時とのギャップが大きく実力が伴わなければ、むしろその後の落ち込みが負担になりやすいと感じます。そうした意味では、都市部では日々様々なことが起き、盛り上がったり落ち込んだりする中で、住民の心のレジリエンス(能力)が比較的高くなりがちと感じますが、日々あまり変化のない地域で災害が起きた時などの心の傷などの対応が難しい傾向があるように思います。閉会後にもしっかりと寄り添いサポートしていく姿勢が大事なのではないかなと思います。

中澤:まずは、とにかく日本選手に活躍してほしいですね!そしていよいよ次は東京大会。危機管理もラストスパートをかけないといけませんね。ありがとうございました。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方