2020/05/08

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

被災経験を地域再興に生かす

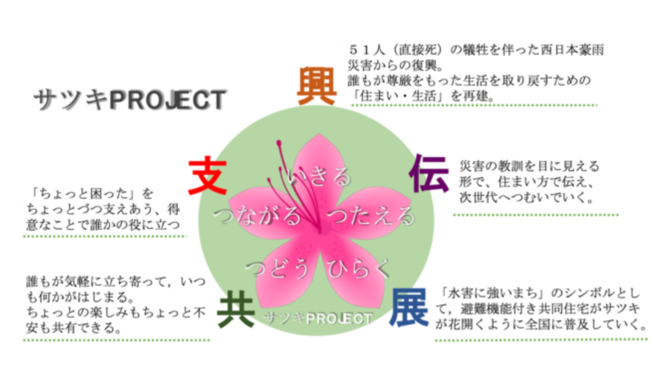

この講演を実施してくれたサツキプロジェクトの取り組みにも、その答えがあると思うので紹介します。

中心となったのは、ぶどうの家(小規模多機能ホームなど介護保険事業所を中心とした高齢者施設)の代表・津田由起子さんをはじめとする地域の皆さん、加えて、香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進昨日地域強靭化研究センター特命准教授の磯打千雅子氏です。

真備町の町花であるサツキの名前がつけられたサツキプロジェクトについて、詳しくはこちらをご覧ください。

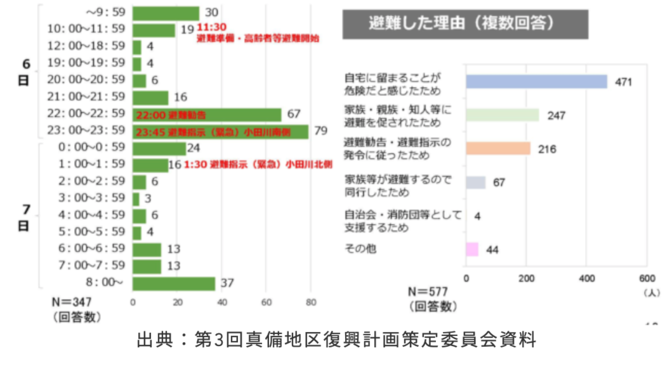

岡山県倉敷市真備町は2018年西日本豪雨の大規模浸水で51名の命が失われた地域です。とはいえ、真備町はもともと洪水とともに生きてきた地域でもあり、地域の方のつながりも強く、避難勧告発令の時点では、64.8%の方が避難を開始されていたというデータが後に明らかとなっています。

64.8%ですよ。これは他の地域で全く避難しない人もいる中で、すごい数字です。つまり、真備は「避難しなかった」地域ではないのです。データが示していることは、他の地域より防災意識が高い地域であったにもかかわらず、逃げ遅れてしまったという事実です。逃げ遅れた人の多くは、一人では逃げられない方や何らかの障害のため避難が遅れてしまった方、2階に逃げれば助かったのに逃げられなかった方たちなのです。上記YouTube動画にも紹介されているように、耳が聞こえにくかったため、避難の掛け声などに気づかす、逃げ遅れてお亡くなりになった方がいらっしゃったのです。

このような真備でさえも避難できない人がいたという事実は、全国でも同じことが起こり得ることを予感させます。だからこそ、今から紹介することは他人ごとではなく、皆さんの地域でも実施すべきこととして知っておいてほしいのです。

現在、多くの地域で避難場所になっている小中学校は統廃合により、住所の近くにあるとは限らず、被災しない場所にあるわけでもありません。さらに災害時要援護者にとって居心地の良いスペースが設けられているわけでもありません。

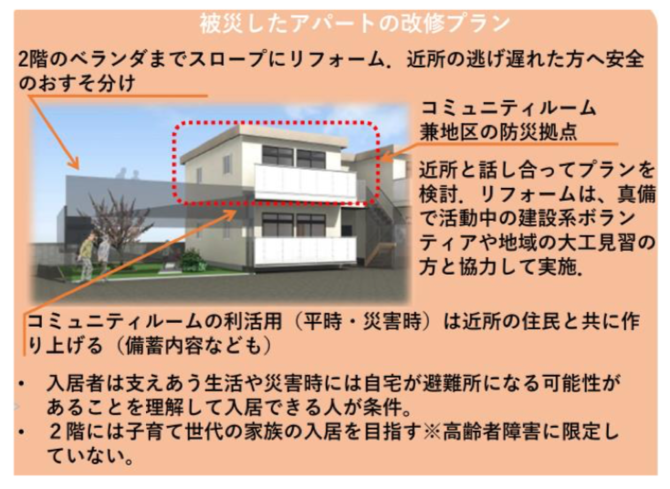

サツキプロジェクトでは、災害に弱い人たちでも素早く安心して垂直避難を可能にする、住居にもなり、集いの場にもなるコミュニティースペースを全国に先駆けて作り出しました。

2階に逃げられれば助かった地域でもあるので、2階のベランダまでスロープをつけます。スロープであれば垂直避難できる方たちがいるからです。避難場所にもなる共同住宅が自宅であれば、避難も楽です。いつも使っているコミュニティールームであれば、体育館の床と違い、高齢者にとっても落ち着く場所になっています。

この、サツキプロジェクトは国のモデル事業にもなりました。国の事業やクラウドファンディングを利用した資金調達方法や実現への道のりについては 上記、内閣官房 国土強靭化推進室のページに詳しく紹介されています。要は地域の方たちで暮らしやすく、避難場所にもなる場所を作り出したということです。どれだけ先駆的かご理解いただけるのではないでしょうか。

被災した後も、このように命を守る地域づくりを実践された真備町箭田地区の皆さんだからこそ、ウェビナーにも果敢に取り組まれたと思っております。

外出が制限されている今でも、人とつながることができ、聞きたかった講演が聞けるWeb会議が本当に楽しいとおっしゃっていたのが印象的です。

今後も月1回、始めての方向けZoom勉強会も地域で開催されるそうです。講演後にこの学習会に参加させていただいたのですが、新たに、「パートナーを介護しながらでも会議に参加したり、歯磨きさせながらみんなと顔をあわせられるなんて、介護がさみしくなくていいね」「介護が孤立しないからいいよね」「支援者ともこれで繋がれるね」「新型コロナウイルスでみんなに会えないし防災講座も実施できなくてどうしようかと思ったけど、できるようになって世界が広がったね」という嬉しいお声をいただきました。

もちろんサポートは必要です。例えば、zoomをダウンロードしたり、「入室」(会議に参加)したりする際、「許可しますか」と聞かれると、「許可すると危ない目にあうのではないか」と、きちんと警戒するがために、次に進めなくなってしまうなど、高齢者の方が間違えやすいポイントがあります。そこを目に見える関係で繋がっている人がサポートすることで、年齢にかかわらずできるようになるそうです。

また、被災前からずっと数十年続いているお便りが各家庭に届いている地域でもあるので、ITを使うのが難しい人には、お手紙を出そうという呼びかけもされています。高齢者の方がいてもITを積極的に活用しつつ、それぞれの方に合ったつながり方を模索提案されています。

このように、被災して苦労された皆さんだから発信できる内容を、オンラインツールを活用して、全国の地域の方にレクチャーを実施していただけるとすてきだなと思っております。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方