2016/08/05

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

2つめは重心を高い位置に持ってくること

次に2つめの理由。それは、重心を高い位置に持ってこれるということです。

登山の世界では、ザックに荷物を詰める際の定石として、「重たいものは上に入れる」というものがあります。寝袋は下に、テントは上にってかんじです。最近、アウトドアグッズはなんでも軽量化されているので、あまり厳密に実践されなくなってきてはいるのですが、それでも効果は絶大です。

理由はこうです。

まず、人の重心はだいたいおへその裏側あたりにあります。

持ちたい荷物の重心が、自分の重心の真上になるように持てば、普通に立っているのと同じように、骨格だけで荷物を支えることができます。それには、少し前かがみになる必要がありますが、荷物の重心が高いほど、前かがみの量が少なくて済みます。

荷物の重心が低くなるほど、前かがみの量を大きくする必要がありますが、あまり極端に前かがみになってしまったら、かえって歩きにくくなりますよね?

だから、歩きやすい範囲でしか、前かがみにはなれません。そうすると、荷物の重心と自分の重心が合わせ切れない分を、腹筋や背筋で支えなければならなくなります。

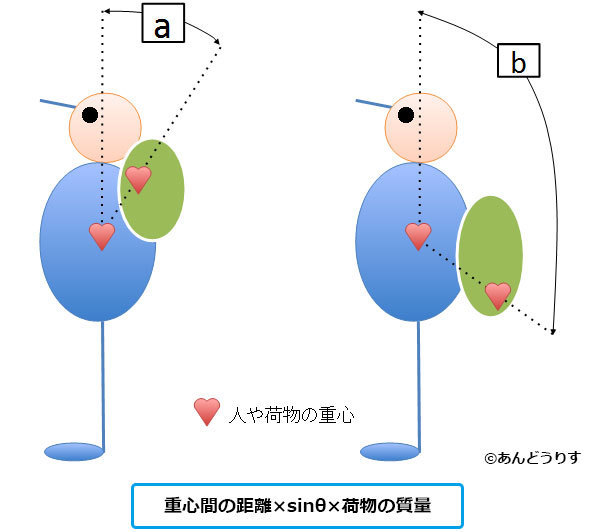

左図だと、aの角度だけ前傾すれば、荷物の重心が真上にきます。そうすると、骨格でささえるだけで荷物を持つことができます。でも、右図のように、重心が下にくると、bの角度まで前傾して初めて重心が揃えられることになります。でも、そこまで前傾して歩くのは非現実的。そのため、筋肉で重さをささえなければならなくなるので、重く感じてしまうし、早く疲れてしまうのです。

ところで、理屈はともあれ、感覚的に重心が上のほうが軽いものなのですが、みなさんの感覚は鈍くなっていませんか?

頭の上に荷物を乗せて運ぶという民族は世界各地にあって、日本でも以前はよくあったようです。これは理にかなっているということですよね。

でも、最近は、中学生、高校生が腰より低い位置でリュックを持っていますよね。重心は低くて揺れています。彼らは鍛錬しているのかな?(笑)電車に乗って移動しているので、重さを感じない?筋肉がある時期だから大丈夫?

中高生も、災害時は、素早い避難のためにはストラップを短くすべしとお子さんに伝えてあげてください!

中高生だけではありません。園児たちの遠足!なんだかぶらぶら揺れる水筒を持っているのをよく見かけます。最近は特に、熱中症対策で昔よりも大きい水筒を持っています。園児の体重に対して、水筒の質量に加速度がかかるのです。それで山を登ろうものなら、足元がおぼつかなくなるのは当然で、園児が鍛錬するにはすこし、過酷かも・・。もしかすると私たち、園時代から鍛錬しているから、重さを感じなくなっている・・???

言ってみれば、赤ちゃん時代から重かったのです。近いうちに 赤ちゃんやこどもを軽くだっこ&おんぶする方法も詳しくご紹介しますが、揺れない、重心が高い昔ながらのおんぶを実施してもらうと、保護者の方が、一番驚かれます。同じ体重なのに、こんなに軽くなるんだって。

現代人は我慢しすぎ?逆に昔の人はどうすれば軽いか、よくわかっていたんだなあと思います。

おんぶもしかり。本を読みながら・・が注目されがちな二宮金次郎像。あの像の薪の位置にも注目してみてください!古い時代につくられたものは、だいたい薪は、おへそより上にありますから!

自分も背負ったことがある人が像を作ったからそうなったのではと推測しているのですが、時には、上部の方が薪の本数が多いものもあります。それだと、重心がさらに上だから、もっと軽いですよね。

でも、時代が新しくなると、その位置では重いし歩けないのでは?という像もあります。歩きスマホを助長するとかで、だいぶ像は減っているそうですが、みつけたら薪の位置を観察してみてください♪

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方