2016/06/22

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

防災を意識しない人には見えない、意識した人にだけ見えるミステリーゾーン?

すでに危険なブロック塀ですが、不思議なことに、防災を意識しない人には見えない、意識した人にだけ見えるミステリーゾーンになっています。防災講座後、昨日の道が今日は違って見えたと、話題になることが多いのです。あなたがもし「見える人」なら、まわりの人に聞いてみてください。世の中には「見えない人」の方が多いことに気づくでしょう。不思議ですね!この奇怪な心霊現象をマスコミがミステリー現象として、徹底取材してくれたらいいのになと思っています。

ブロックは、1個10kgあります。ブロック塀を記事にするとき、イラストレーターが、1個ずつばらばらに落ちる図を書いてくださることが多かったのですが、最近は、机の上に置いた板チョコのように、板状で倒れる事を知っている人も増えてきました。10個×10段あれば1t、倒れてくるって事ですよね。

でも、防災の本などでは、未だに「ブロック塀の近くにいたら、危ないので離れてください」と、のん気に書いているわけです。

ですが、これは、都内の通学路を撮った写真です。

両側ブロック塀に挟まれていますが・・・。こどもや車椅子の方、ゆっくりしか歩けない方、絶対逃げられませんよね。大人でも危ないかもしれません。

熊本地震でも、みなさん、あっという間に体の自由がきかなくなったとおっしゃっています。直下で地震が起きれば、カタカタ揺れたり、「あ。地震だ」と思う余裕もなく、激震に襲われるのですから、逃げるなんて無理でしょう。

実際、1978年宮城沖地震(震度5)では、死者28名中18名がブロック塀倒壊による犠牲者です。通学中の小学生もいました。熊本地震の熊本市でも、29歳の男性がブロック塀倒壊により命を落としています。残念でなりません。

埼玉県で講演したとき、偶然、宮城沖地震で亡くなった小学生と同じ登校班だったという方が参加されていました。その方によると、亡くなったお子さんは、とても足が早い子で、地震のその時、一生懸命走って逃げようとしたとおっしゃっていました。

逃げきれないのに、こどもに逃げろと指導するなんて、無責任極まりないと思います。大人が危険なブロック塀をなくさないとダメでしょう。

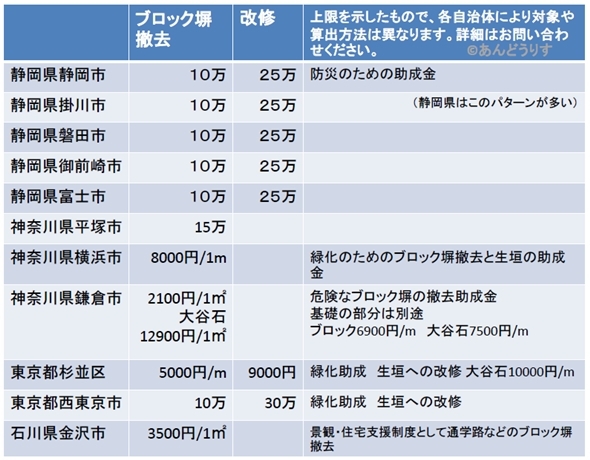

東海地震対策をずっと行ってきた静岡県全域では各市町村がブロック塀撤去に10万円の助成金を出し、別の塀にすると25万円助成金がでます。

神奈川県では、地域ごとに金額は異なりますが、平塚市や鎌倉市などブロック塀撤去に本気が見える自治体もあります。

うちは安全という精神論が広がっている地域よりも、地震が来ることを前提にブロック塀の倒壊防止に動いている自治体のほうが、安全に思えます。

宮城県はブロック塀で多くの命を失った教訓を生かし、東日本大震災までに対策をとっていました。

河北新報2016年5月1日「<熊本地震>「想定外」宮城の教訓届かず」

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201605/20160501_13015.html

ただ、どんなに助成金がでていても、所有者が動かない限り危険なブロック塀は減りません。

所有者の方は、地震でブロック塀が倒壊した場合、損害賠償責任を負う可能性を知っておいて欲しいです。

日本司法支援センター法テラス

「地震とブロック塀 補修進めよう 倒壊の責任負う可能性」

http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/page00_00173.html

リフォーム業者の方も知っておいていただき、リフォームをすすめていただきたいです!

まとめると、

↓

地震=不可抗力として免責されない可能性が高い→補修の必要あり

新耐震基準の塀→震度5で倒壊しないはずなので、震度6で倒壊しても不可抗力として免責される可能性はある。

↓

しかし、近年震度6の地震も頻発しているので、免責されないと変化する可能性あり。

上記の河北新報記事では熊本地震についてこうも書かれています。

「壊れたブロック塀は、(塀を直角に支える控え壁などを義務付けた)建築基準法や施行令をクリアしたケースがほとんどなかった。素人が積んだ塀も多いようだ」そう分析するのは、熊本地震の被災地を調査した古賀一八福岡大工学部教授(建築構造)。

旧基準を満たさないブロック塀が倒壊して、だれかの命を奪ってしまったら・・・持ち主は、被災して大変になるだけではなく、命に対して、損害賠償責任も負う可能性が高いのです。無免許で車を運転し、人の命を奪うことと、地震大国で危険なブロック塀を放置することは同じように悪質なのでは?それでも放置を続けるのでしょうか?そして、そんなブロック塀は、熊本だけでなく、全国いたるところでみかけます。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

-

-

-

-

-

-

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方