2019/07/03

企業をむしばむリスクとその対策

誰もが「認められたい」と思っている

少し話題が変わりますが、弊社ではこれまで、いくつかの企業・団体からのご依頼で、複数年にわたり従業員満足度調査(ES: Employee Satisfaction)を行ってきました。無記名かつフリーコメント欄を設けるという一般的な形式で行うものですが、そのフリーコメント欄に多くの企業の社員が共通して書く2つの意見があります。1つが「自分が行った仕事に対して、正しく評価されていないように感じる」。もう1つは「褒められることが少なく、やる気が出ない」です。もちろん書きぶりは人それぞれですが、要約するとその2つに該当する内容を書く人がとても多いことに気付かされます。これは何を意味しているでしょうか?

これは、人間誰しもが持っている「認められたい」という欲求です。日常生活では家族や恋人、友人から認められたいという欲求が、組織内では

●上司から認められたい(承認感を得たい)

●自分が会社のためになっている(ひいては社会の役に立っている)という実感を得たい

というような欲求となり、ESでは多くの社員がそれを感じられないと書いてくるのです。

この「承認感」や「会社の役に立っている実感」こそが、社内の正当化の排除につながるキーワードといえます。

【対策のポイント】ハード・ソフトを組み合わせる

ある会社の事例を1つ紹介します。

「的を射た資料を作ってくれたおかげで、業者との取り引きがうまく進んだ」「問い合わせに対して的確な答えを返してくれたので、お客様に感謝された」「いつも元気にあいさつしてくれるので、こちらも毎日元気になる」など、社員同士で相手に感謝の気持ちを表す手段として専用はがきを作成し、書き込んだ後は社内ポストに投函(とうかん)する。そして、そのはがきは直接の上司より本人に部署全員の前で手渡されるのである。

Z社の担当部長は「導入の効果は計り知れないものだった。たった1枚のはがきを受け取ったことで社員の間に『変なことはできない』という空気が広がっていった」と言う。

この事例は、正当化の排除を推し進めた典型例といっていいものです。事例中の「変なことはできないという空気が広がっていくこと」が、まさに正当化の排除対策なのです。

Z社内で、その空気が広がった理由は3つあります。1つ目は「いい意味でも悪い意味でも『見られている』と感じられること」。2つ目は「正しいことをすると評価してくれる人がいると実感できること」です。これにより、まずは人間としての「認められたい」欲求が満たされていきます。さらに3つ目が「はがきは直接の上司より本人に部署全員の前で手渡される」という仕組みを導入したことです。このことで組織内においての「上司からの承認感」を得ると同時に「会社の役に立っている実感」が満たされていくことにもつながっていき、「変なことはできない空気」が作られていったのです。

中にはこの事例を読んで「会社は学校の学級会ではないのだから……」という感想を持たれた方もいるかもしれません。実はセミナーなどでこの事例を紹介するたびに、何人か嘲笑を浮かべる方がいます。しかしながら、「では皆さんの会社とZ社では、どちらか社内不正防止策が進んでいると思いますか?」と聞かれたら、答えに窮する人が多いのではないでしょうか。もしZ社の社員に不正の「動機」があって、たまたま「機会」が与えられてしまったとしても「変なことはできない空気」があれば、正当化が排除され、不正は防止されるのです。

「スマートパワー」という言葉があります。ジョセフ・ナイ(ハーバード大教授)が提唱した理論ですが、アメリカ・オバマ政権当時のヒラリー・クリントン国務長官が記者会見で多用した言葉として有名になりました。理念・文化などで引き寄せ説得し従わせる「ソフトパワー」と、ルールによる拘束や罰則などで威圧して従わせる「ハードパワー」、そして両者のバランスを上手に取り統合するのが「スマートパワー」の意味です。当時のアメリカでは、軍事力を背景にしたハードパワーと、文化的な懐柔のソフトパワーの2つを融合した「スマートパワー」で外交政策を推し進めていくという意味で使われました。

社内の不正防止の観点で、この考え方はとても使えると思います。「機会」の排除のための第3者チェックや監視カメラの設置などは「ハードパワー」的な対策で重要なものです。ただし、ハードパワーだけを推し進めていくと、前回申したように、業務の停滞や社員の萎縮が問題になる場合があります。同時に「正当化」排除のための「ソフトパワー」的な対策をぜひ考えてほしいと思います。そしてハードパワーとソフトパワーが車の両輪になって「スマートパワー」となったときに、社内不正の防止策が有効に機能し始めるのです。

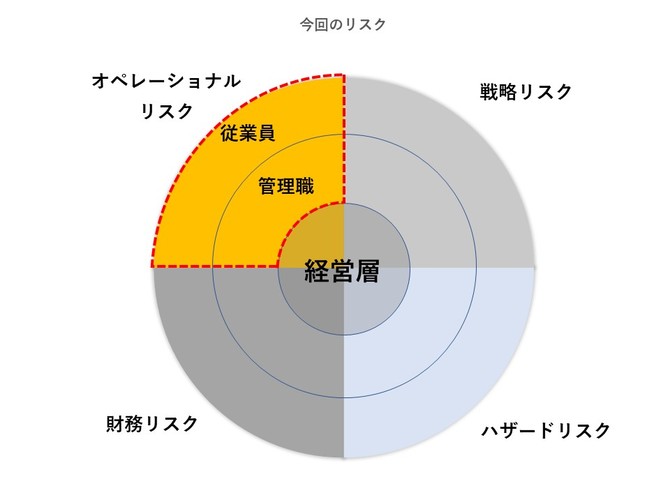

今回のテーマ:「オペレーションリスク」、「管理職・一般社員」

今回のリスク:管理職・一般社員が注視すべきオペレーションリスク

(了)

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方