2018/09/05

東京2020大会のリスク対策

トータルセキュリティに向けた政府の対策

オリンピックの直接の運営・管理を行うのは組織委員会です。一方、オリンピック・パラリンピックを招致した東京都にもオリンピック・パラリンピック準備局があります。そして政府には私が勤務する内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局があります。

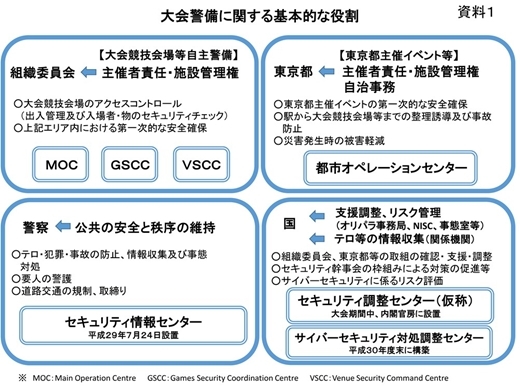

それぞれの役割の違いや相互の関係を、セキュリティを例にとって説明します。

組織委員会は、大会の競技会場で警備員などによる自主警備を実施します。大会時には、「MOC (Main Operation Center)」、「GSCC(Games Security Coordination Center)」、「VSCC(Venue Security Command center)」などが組織委員会に設けられる予定です。

東京都は、組織委員会の活動を財政的に支えるだけでなく、駅から大会会場までの整理誘導、事故防止や、大会と並行して行われる東京都主催の様々なイベントの自主警備を行います。東京都には、大会運営の総合的な連絡調整や競技会場周辺での具体的な対応を調整するための「都市オペレーションセンター」が設けられる予定です。

警察はテロや犯罪、事故の未然防止、情報収集などを行い、会場周辺だけでなく、人が集まる空港や駅、繁華街などで幅広く活動します。ドローン対策も警察の任務です。また海外要人の警護も警察が行います。過去の大会では、国家元首級の要人だけで100人近くが開催国を訪れています。

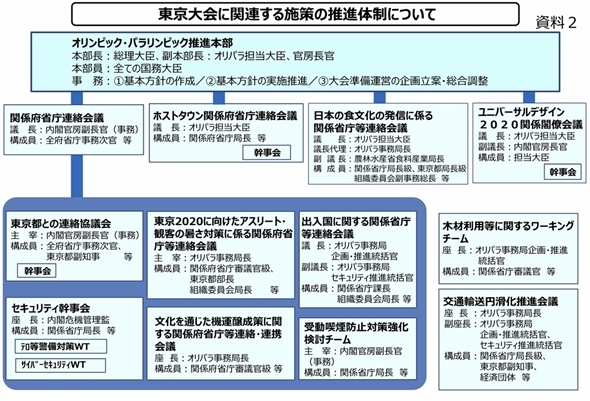

政府(国)の基本的な役割は、大会の支援調整です。政府には、総理を本部長として大臣級で構成される「オリンピック・パラリンピック推進本部」が置かれています。オリンピック・パラリンピックに関する全ての施策がこの本部の下で進められ、多くの会議が連なっています。例えば、選手の練習場所などを提供するホストタウンの関係府省庁連絡会議、オリンピック・パラリンピックに合わせて日本の食文化を発信する「日本の食文化に係る関係府省庁等連絡会議」、障がい者の方のためにユニバーサルデザインの普及を進める「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」、外国人観客などの暑さ対策のための「東京2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議」、選手と大会関係者や外国人観光客の「出入国に関する関係省庁等連絡会議」などが置かれています。これらの会議からもお分かりのように、国の基本的役割は、オリンピック・パラリンピックを運営する組織委員会や関係者を支援調整することです。

しかし、セキュリティと交通輸送については、国の立ち位置は異なります。

セキュリティには物理テロ、サイバーセキュリティのみならず自然災害や感染症の対策、さらに鉄道や電力など重要サービスの継続性確保などが含まれることは前に申し上げましたが、これらについてはいずれも、オールジャパンでのトータルな対策が不可欠です。交通輸送も、このまま何もせずに大会を迎えれば、観客と通勤のピークが重なって駅は溢れます。また、後ほど申し上げますが、ただ交通規制をかけるだけで大会関係車両や要人の車列を動かそうとすれば、都内は大渋滞になります。官民一体となった交通量削減の取組が必要です。

このように、セキュリティと交通輸送については、様々な対策の「旗振り役」を政府が担う必要があります。それが私の仕事です。

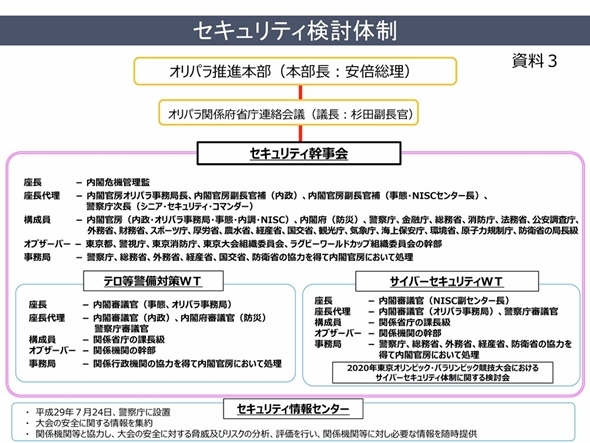

大会のセキュリティに関するあらゆる施策は、政府の「セキュリティ幹事会」の下で進められています。「セキュリティ幹事会」の下には、物理的な対策を担う「テロ等警備対策ワーキングチーム」と、サイバーセキュリティの施策を進める「サイバーセキュリティ・ワーキングチーム」が置かれています。そしてこれらのワーキングチームの下に、テーマごとに各府省庁課長級の会合が数多く設けられ、様々な施策が推進されています。

大会に向けて、政府には、セキュリティに関する多くのセンターが設けられます。あらゆるセキュリティの情報を扱う「セキュリティ情報センター」は、警察庁に設けられ、すでに動き出しています。また、国際テロ等の情報を専門的に扱う「国際テロ対策等情報共有センター」が内閣情報調査室に設けられます。加えて、本年度中に「サイバーセキュリティ対処調整センター」が設けられます。これまで日本には、政府と民間に対するサイバー攻撃に一元的に対応する組織が存在していませんでした。オリンピック・パラリンピック限定ですが、このセンターの設立によって強固なサイバー防御体制の第一歩が踏み出されます。さらに、緊急時にすべての活動を調整する頭脳として、「セキュリティ調整センター」が設けられる予定です。

- keyword

- 東京五輪

- 東京2020

- 東京オリンピック・パラリンピック

- 輸送

- 内閣官房

東京2020大会のリスク対策の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方