2018/08/21

防災オヤジーズくま隊長の「知らないとキケンな知識」

心臓が動いたかどうかは自分で判断

では、AEDの機能概要を見てみましょう。

AEDは、ある意味、検査機械のようなものでもあります。電源を入れ(最近は自動起動)パットを装着すれば要救助者の心臓の状態を素早く検査します。

完全に心停止していれば「胸骨圧迫をしてください」と「通電する必要がない」ことをアナウンスしてくれますので機器が言う通りに動いてください。

けいれん(心室細動)状態であれば「電気ショックが必要です、充電しています、離れてください、通電ボタンを押してください」と通電の指示をアナウンスします。

通電後は「胸骨圧迫を始めてください」と指示があり、一定時間後(2分後)に「状態をチェックしますので離れてください」となります。

この時、すでに心臓のポンプ機能が回復していたとしても、あるいは停止していても、けいれんの細動がなければ「通電をする必要がない」とアナウンスされます。AEDは、「心室細動」か「速い心室頻拍」があるか、ないか、だけしか判断してくれません(一部のメーカーのものでは、心室頻拍を測定するものもあるそうですが)。ですから自呼吸があるか、意識が戻ったかは、自分で確認・判断してから胸骨圧迫をするしないを決めなければいけません。

実践!倒れている人を発見したら

では、倒れている人を発見、あるいは通報連絡来てからの手順を見てみましょう。今回は通常のAED受講であまり教えてくれないことを中心に示します。

シーン1

道路の向こうで倒れている人を発見(または通報があり現場へ向かう)

さぁ、あなたはどう行動しますか? 映画のヒーローのように行き交う車を身軽にかわしながら道をわたって、すぐに心肺蘇生をしますか?

ノーです!この時大事なことはいきなり要救助者の傍へ行かないこと。倒れている原因がわからないので、まずは自分の安全確認を行います。左右前後、上下を確認し倒壊物や落下物、車両などの進入、あるいは刃物や銃器を持った不審者がないかを確認。周りに人がいる場合は車両の侵入阻止などの交通整理を行ってもらうことも必要です。人を助ける場合、救助者であるあなたの安全確保が一番大事だということを頭に叩き込んでおいてください!

もう1点、2人以上で複数人が倒れている場合は、明らかに交通事故や倒壊物などが原因である場合を除き、いきなり接近することは大変危険です。有毒性ガスなどの発生も考えられます。2人ならかなり注意して近寄る、3人以上なら近寄らないことが大切です。煙、臭気、刺激などを感じたら消防隊到着まで見守ることが必要です。その際、必ず風上に移動してください。特に建物内部や電車の車両内等の密閉空間では注意が必要です。もう一度言います。「救助者の安全確保が一番大事」です。

シーン2

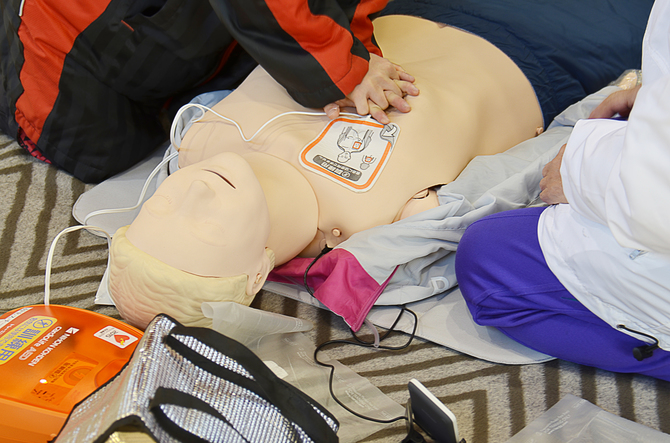

安全が確保できてAEDを使って心肺蘇生を開始

では、安全が確保できたとして、AEDを使ってみましょう。

これは、あえて説明しなくてもいいですね。You tubeでもいろいろ教材が出ていますので、不安な方は見て学習してください。AEDメーカーや行政など信頼できる機関の教材を使ってくださいね。

あえて何点か捕捉しますと、危険な場所、濡れている場所での救命処置は2次災害の元です。より安全な場所へ移動します。移動の際は要救助者のケガ、骨折、特に頸椎の保持に気を付けてください。

要救助者の下がマットやベッドのように柔らかい場所は胸骨圧迫の際に、十分な圧力が心臓に届かない場合がありますので注意してください。堅い床に移動したほうが良い場合があります。

それから、このビデオにもありますが「あなた、AEDを探して持ってきてください」の時に、他に何人かいれば「あなたとあなた、AEDをそれぞれ持ってきてください」と複数確保できるよう指示をすることもコツです。予備がある方がベターです。持ってきたAEDが不具合で救助できないケースが過去にありました。

それから最も重要なことを言いますね。それは、通電時には絶対に要救助者には触らないことです。触ると、あなたがショックで死んでしまうかもしれません。

防災オヤジーズくま隊長の「知らないとキケンな知識」の他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方