2020/06/26

企業をむしばむリスクとその対策

□対策のポイント:スタンダードプレコーション

飛沫感染防止の観点では、「できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう作業空間と人員配置について最大限の見直しを行う」ことが理想です。しかし、立地条件、空間条件、設備の配置場所等によっては現実的に距離を取ることができない場合もあるでしょう。その場合には、

●換気の悪い場所で

●複数名が

●お互いの距離を取らずに

●マスクやフェイスシールドを着用することなく

●声を出したり荒い呼吸を続ける状況を作らない

ための対策を社内でとれるようにしておきます。「これからの季節、作業場では暑くてマスクなどしていられない」という環境であれば、一定の距離を開けての作業が必須となる一方、適度な距離が保たれている限り、作業員のマスクは義務とはしない、というのが飛沫感染防止の考え方になります(注:マスクを着用し、距離を取った上での作業がベストではあります)。

接触感染防止の観点では、医療機関内で感染防止策として用いられている「標準予防策(スタンダードプレコーション)」の考え方が役に立ちます。これは「全ての人は伝播(でんぱ)する病原体を保有していると考え、予防策を取る」ものですが、新型コロナウイルスの場合には一般企業でもこの考え方は有効です。今回のウイルスは無症状の感染者も多くいるという事実から「ウイルスはそこら中にいる(ある)」と考えて行動するのです。

具体的には「仕事中や作業中に触れた机や椅子、ドアノブ、電気や機械の各種スイッチ、PCのキーボードやマウス、電話などにウイルスが付着している。その場合の予防策はなんといっても『手洗い」に尽きる。しかし何かに触るたびに手洗いをするわけにはいかない。だから仕事中には『顔を触らない』ようにしなければならない」という行動と、その周知になります。ただし、「人は無意識に顔を触っています。そのうち、目、鼻、口の粘膜は44%を占めています」(出典:厚労省「国民の皆様へ(新型コロナウイルス感染症)」)とも言われているので、人が手で頻繁に触れる場所の定期的な消毒も必須な対策です。

その一方、人が手で頻繁に触れる以上、常に無菌の状態に保つのは不可能です。企業としては、社員がこまめに手洗いをする際のせっけんの設置、手洗い啓発のためのポスターの貼付、手洗いまではできない場合のアルコールを用いた手指の消毒のため、社内の多くの場所にアルコール消毒液を設置する、そして、手洗い前に顔を触るのはできるだけ控えること、の周知などの対策も必要になるでしょう。

社会・経済活動のレベルを一段階上げるということは、それに応じて感染リスクもこれまで以上に上がることにもなります。そのために企業はさらなるに感染防止対策に力を入れなければなりません。各種ガイドラインに沿った対策を、可能な限り取ることは社会のためにも大切なことです。しかしなから、当然、ガイドラインに書いていることを全て実施できない企業も多いはずです。その際には「できることはやるが、できないことは仕方がない」と考えるのではなく、感染経路遮断のために自社でできることは何か?の観点から、対策を打っていただきたいと思います。

(注)この記事では、新型コロナウイルスについて2020年6月24日時点での科学的知見から有効とされる感染対策について解説しています。今後、さらに明らかになる科学的知見によっては、ここで紹介する対策が過剰もしくは過少と判断される可能性もありますのでご了承ください。

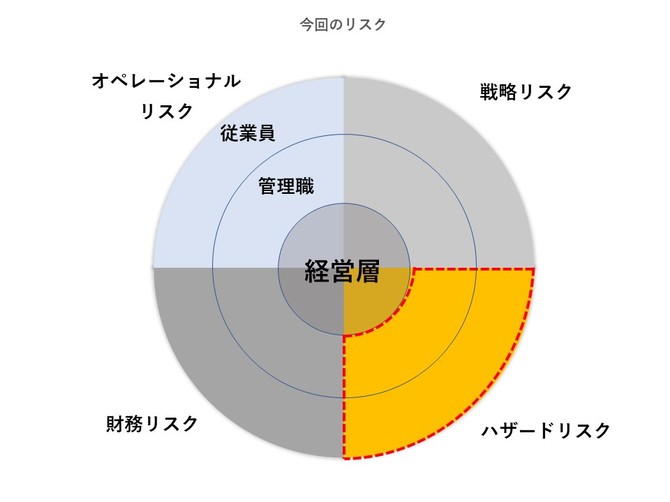

今回のテーマ:管理職・一般社員のハザードリスク

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方