2020/06/02

2020年6月号 コロナ対応

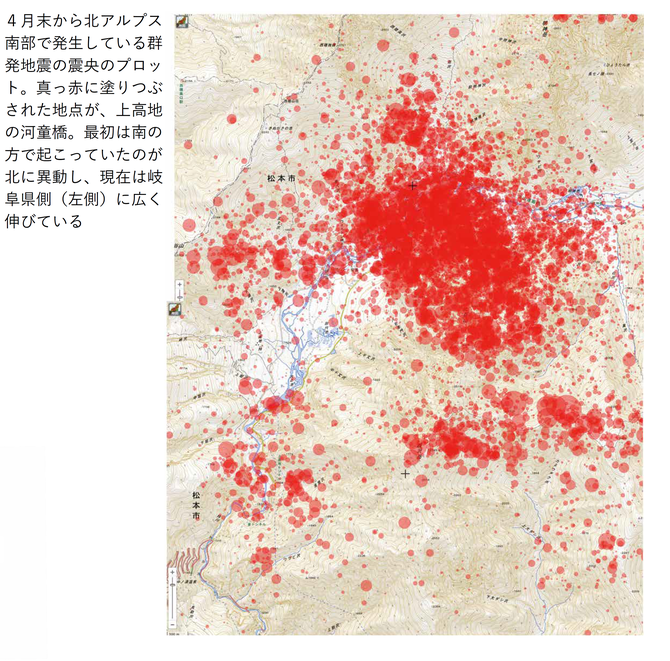

不気味な長野・岐阜県境の群発地震

―― 現地ではどのようなことに注意する必要がありますか。

登山などは、かなり危ないと思います。今回はゴールデンウイーク前に地震が始まりましたが、新型コロナウイルス感染症がなければ、登山者が入っていたでしょう。98年の群発地震の際には、因果関係は確認されていませんが、地震が起きた日に登山者の方が落石で1人亡くなっています。

今回も多くの落石があり、一部は数年前まで県道だった場所に落下しています。トンネルの開通で現在は道路が付け替えられましたが、以前であればバスやタクシーが通り、もちろん人も歩いていました。奥の方では雪崩も起こっています。

ある意味「幸運」が重なり、山に人が少なかったために、人的被害が出ていないというのが正直な感覚です。毎年のゴールデンウイークであれば、どうだったかわかりません。

北アルプス南部は群発地震が起こりやすい

―― 震源地の近辺は直下に活断層があるのですか。

そう思いますが、糸魚川静岡構造線や中央構造線のように、シャープな断層が貫いているわけではなさそうです。

地震が起きるのは、地下の岩石がズレたり割れたりするため。それはすべて断層なのですが、この地域は一本の断層がスッと入っている雰囲気ではありません。地下全体が脆くなっていて割れている。そして割れる範囲も、時間とともに少しずつ移動しています。

―― それが10年~ 20年のスパンで起こり、群発地震が発生する。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。

日本列島が太平洋プレートやフィリピン海プレートによって押されているのは周知のとおりで、今回の地震もそれが原因です。振動が起こった方向によって受ける力の方向がわかりますから、これを解析すると、内陸のほかの断層を押す力と同じです。すなわち、海洋プレートによって押されている。

問題は、なぜこの地域で地震が起こるのかということ。これは難しいのですが、背景としては北アルプスの地質の影響があると思います。

地殻というのは、厚さがだいたい30~ 40キロあり、上の方ほど低温で固く、下の方ほど高温で柔らかいという特徴があります。これに対し中部地方の北部は、固い部分の厚さが薄い。つまり、浅いところまで柔らかい部分が延びています。力を受けた時の破壊は、固い部分で生じます。

しかしそれは北アルプス全体の説明であって、上高地を中心とした一帯で地震が頻発する理由にはなりません。おそらくこの一帯は、とりわけ高温な状態が地殻の上部まで到達していて、北アルプスの中でも特に地殻が破壊されやすい脆弱な状態になっていると予想されます。

前述のように、地震を起こしているのはプレートの押しの力であって、火山活動が原因ではありません。実際、上高地では、地質学的にみて比較的最近、数十万年前まで高温を保っていた物質が露出していることが知られています。その点からも、北アルプスのほかの地域より岩石が破壊されやすい状況があるとみられます。

2020年6月号 コロナ対応の他の記事

- 「ニューノーマル」に向かう企業のビジネスリスク

- 不気味な長野・岐阜県境の群発地震糸魚川静岡構造線断層帯との関連は?

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方