6月に北上する台風――6月の気象災害――

進路予報をうのみにしない

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2024/06/24

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

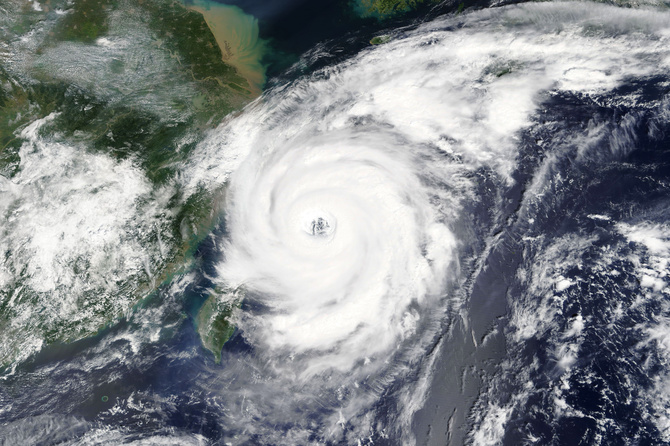

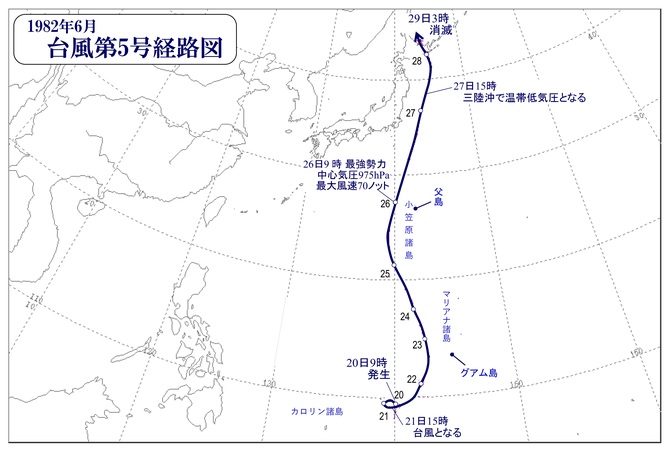

1982(昭和57)年6月26日朝、台風第5号が小笠原近海を北上していた。この台風は、次第に北東へ向きを変えると見られていた。しかし、26日夜になっても台風は北上を続け、一向に進行方向を変える気配を見せなかった。27日朝、台風は千葉県の犬吠埼の東約200キロメートルを通過した。その時の台風の暴風域(風速25メートル/秒以上の風が吹きうる範囲)は半径185キロメートルであったから、陸地に暴風域がかかるのはすれすれのところで避けられた。しかし、台風進路予報を信用して宮城県沖を航行していた船が台風に巻き込まれ、2名の命が奪われてしまった。

この台風は、27日15時に宮城県牡鹿(おじか)半島の東約250キロメートルの海上で温帯低気圧に変わり、その後も北上を続けて、28日には北海道東部に達し、29日3時にオホーツク海南部で消滅した。本稿では、この台風を題材として、6月に北東へ向かわず日本付近を北上する台風について考察する。

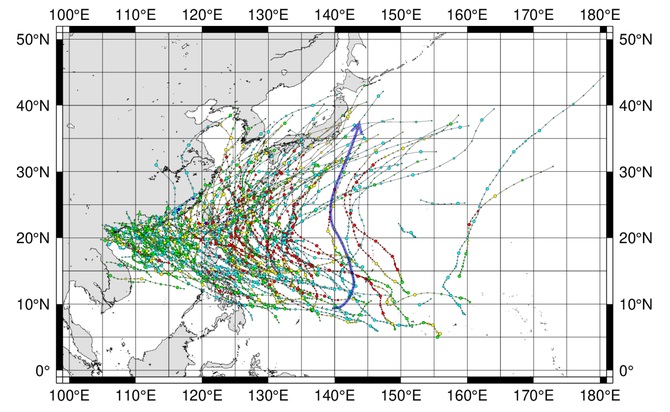

図1は、1951年以降の6月に発生したすべての台風の経路を、地図上に重ね書きしたものである。この図をどう見るか。

この種の図を見るときの着眼点は、台風進路が西向きから東向きに変わる場所(転向点という)がどの位置にあるかである。図1を見ると、6月の台風は、台湾の東から沖縄近海で転向するものが多いと言えそうだ。緯度でいうと北緯22~25度、経度でいうと東経123~130度あたりが多い。この場所は、太平洋高気圧の張り出しの西端部と考えることができる。また、6月には、太平洋高気圧の尾根の軸が、日本の南では北緯22~25度にあると言うことができる。

この尾根の軸を乗り越えて、太平洋高気圧の北側へ進んだ台風は、進行方向を東北東や北東に変え、本州南岸沖を進むものが多いが、一部は九州・四国・本州の陸地にかかるものが見られ、それらは6月の上陸台風である。1951年以降の73年間(1951~2023)の6月に上陸した台風は、全部で11個であった。平均すると年に0.15個で、6.6年に一度という頻度になる計算だ。最近では、2012年6月19日に台風第4号が和歌山県南部に上陸して以降、6月の上陸台風は現れていない。

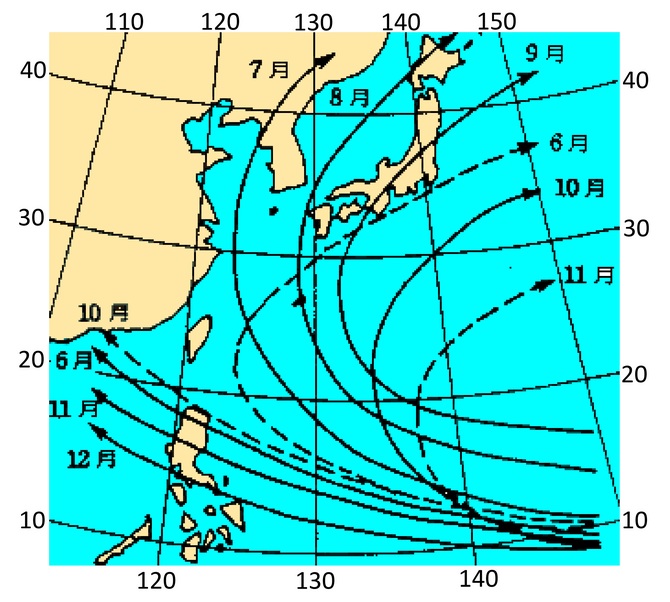

図2は、本連載でこれまで何度か引用した台風経路の概念図で、気象庁ホームページに載っているものである。この図では、6月の台風経路はフィリピンの東から西北西へ進んで南シナ海に入るものが主流であるかのように描かれている。図1を見ると、確かに6月にはそのような台風が見られるが、ルソン島の上では台風経路の線がまばらになっている。つまり、6月には、フィリピンの東ではなく南シナ海で発生する台風も多いといえる。南シナ海の北岸は北緯21~24度あたりにあるため、南シナ海で発生した台風は、転向点の緯度に到達する前に中国大陸に上陸して消滅するものが多い。

図2で、6月の副次的な台風経路として描かれている破線の経路に目を向ける。台湾の東の北緯22度付近に転向点を描いているのは、図1から見れば正しいと言える。転向点を過ぎた後の経路が本州南岸沿いに描かれ、上陸するものもあることを匂わせているのは、なかなか思わせぶりである。本連載の2021年11月(おくて台風)でも述べたが、図2は、誰がいつ描いたものか、不明である。

図1において、6月には日本の南海上を東北東または北東へ進む台風が多い中で、それらの経路線に交差する形で北上した台風がいくつか見られ、それらが今回の主題である。冒頭に示した台風第8205号(1982年台風第5号)はそのひとつであり、図1ではその経路を青実線でなぞって示した。ほかにも、6月に北上した台風としては、1204号、1105号、0406号、0306号、9707号、6304号、6303号などがある。なお、図1では、台風の強度に達しない熱帯低気圧の期間や、温帯低気圧に変わった後の期間の経路は省略され、台風としての強度を保持した期間の経路のみが表示されている。

図3に、台風第8205号の経路図を示す。1982年6月20日9時にカロリン諸島で発生した熱帯低気圧は、発生位置付近の海上にしばらく停滞し、21日15時に台風第5号となった。その後、この台風は北東へ移動し始め、次第に針路を北に変え、22日にはグアム島の西を通過し、24日にかけてマリアナ諸島の西側を北上しながら徐々に発達した。24日から25日にかけては北北西に針路をとり、小笠原諸島の西側へ進んだ。25日21時以降は東進成分を持ち始めたが、北東へ向きを変えることはなく、北上成分の大きい動きを見せた。父島に最接近した26日9時頃がこの台風の最盛期で、生涯を通じて最強の最大風速(70ノット=約35メートル/秒)を伴った。27日になっても台風は北北東へほぼまっすぐ進み、27日15時に宮城県牡鹿半島の東約250キロメートルの三陸沖で温帯低気圧に変わり、その後は左カーブを切って北海道東部を縦断し、オホーツク海へ進んで消滅した。

図3の経路図を見ると、この台風は、東西方向に多少の揺らぎはあったものの、ほぼまっすぐ北上したという印象がある。図2に描かれた6月の標準的な台風経路とは根本的に異なる軌跡を描いた。その要因を次に調べる。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/07/08

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/07/05

「ビジネスイネーブラー」へ進化するセキュリティ組織

昨年、累計出品数が40億を突破し、流通取引総額が1兆円を超えたフリマアプリ「メルカリ」。オンラインサービス上では日々膨大な数の取引が行われています。顧客の利便性や従業員の生産性を落とさず、安全と信頼を高めるセキュリティ戦略について、執行役員CISOの市原尚久氏に聞きました。

2025/06/29

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方