2013/08/02

防災・危機管理ニュース

②経済的な被害

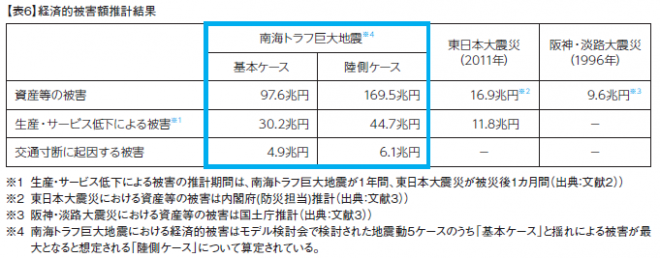

経済的な被害では、被災地における建物・資産の被災・喪失に加え、生産・サービス低下、交通寸断による全国の経済的な被害額を推定している。

経済的な被害としては上記3つの要因に加え、生産機能の域外・国外流出、消費マインド・サービス産業の低迷、海外法人の撤退等、様々な要因が考えられるが、因果関係が明確になっていないこと、定量評価手法の構築や妥当性の検証が困難であること等から今回の被害想定では考慮されていない。したがって、想定地震が発生した場合、推定された経済被害額を上回る被害となる可能性があることに留意する必要がある。

南海トラフ巨大地震と東日本大震、災阪神淡路大震災での経済的な被害の比較を表6に示す。

南海トラフ巨大地震は、中部地方、近畿地方、四国地方、九州地方を中心とする超広域にわたって被害が生じるため、過去の大震災と比較しても甚大な被害額となることが分かる。

4. 被害想定の企業防災 への活用

地震調査研究推進本部、中央防災会議による地震評価、被害想定を企業防災に活用する際、以下2つの点に着目する必要があると考えられる。

(1)状況に応じた効果的な対策の検討

中央防災会議の被害想定の根拠となっている最大クラスの地震(M9クラス)の再来周期は数千年以上とされており、このような超巨大災害に対して被害を最小限にしようとした場合、対策に莫大なコストがかかることが想定される。企業の災害対策では、予想される被害に対して費用をどの程度投入したら最適な対策となるかを見極める必要がある。したがって、今回の被害想定に対してどこまでの対策を検討するかについては、企業の規模、業種等によって異なるものであり、一概に結論付けることはできないが、地震動、津波それぞれの対策について以下のような考え方が中央防災会議等で示されており参考になる。

①揺れへの対策

まず、地震動への対策については、震度6強、7といった非常に強い揺れが想定されているが、ハード面の対策としては、旧耐震基準で設計された建物の耐震診断、耐震補強や免震・制震化といった建物全体の耐震化に加え、設備・什器の固定対策、ガラスの飛散防止等による一人ひとりの居住スペースの「揺れへの強靭さ」という観点での対策を推進することが重要である。また、東京、名古屋、大阪といった大都市圏に集中する高層ビルでは、長周期地震動による大きな揺れに対する不安から地上へ避難しようとする人が非常階段に殺到し転倒する等の二次災害や、建物の使用可否が判断できないことによる長期的な事業中断が懸念される。このような被害への対策としては、建物内に地震計を設置し、建物の健全性を即座に判定できるモニタリングシステム(計測地震防災システム)が開発されており、首都圏を中心に100棟以上の高層ビルに導入されている。図3でも示したように、南海トラフでは大地震が時間差で発生するケースもあり、建物の健全性を地震直後に把握することは事業継続の観点でも極めて有効と考えられ、今後のさらなる普及が期待される。

一方、ソフト面の対策としては、災害対応体制の整備や従業員・家族の安否確認、一斉帰宅を抑制するための備蓄品の整備や一時滞在施設の確保、迅速かつしなやかに事業を復旧するための事業継続計画(BCP)の見直し、およびこれらの対策や計画を浸透、改善するための継続的な訓練の実施が重要となる。

②津波への対策

次に、津波への対策については、2つのレベルを想定して対策を検討する方針が示されている。すなわち、「発生頻度が比較的高く、津波高は低いものの被害をもたらす津波」「発生頻度は極とめて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」についてそれぞれ対策を検討するというものである。対策WGの最終報告でも、これまで防災対策の対象としてきた東海地震、東南海地震、南海地震とそれらが連動するマグニチュード8程度のクラスの地震・津波を「レベル1の地震・津波」マグニチュード9程度の最大クラス、の地震・津波を「レベル2の地震・津波」と定義し、行政、企業、個人が実施すべき対策は、レベル1の地震・津波への対応を基本としつつ、レベル2の地震・津波への対応を検討していくという考えが示されている。特に津波に対してはレベル1クラスへの対策とレベル2クラスへの対策をそれぞれ明確に検討することが可能であり、レベル1クラスの津波に対しては、防潮堤の整備、重要施設のかさ上げ等、ハード対策についても推進することが重要である一方、レベル2クラスの津波に対しては「命を守る」ことを目標として、人命保護を最優先にした避難計画の作成、避難訓練の継続的な実施等が重要となる。

(2)ライフライン、交通施設の想定復旧期間を見据えた対策

ライフラインについては上下水道、ガスの復旧に1カ月程度以上を要するものの、津波で大きな被害を受ける地域等を除けば、電力、通信は1週間程度での復旧が見込まれている。企業の活動に不可欠な電力、通信の復旧期間にある程度具体的な指標が示されたことは、非常用発電設備や蓄電池の導入、重要なデータやシステムの分散管理といったハード面の対策と、BCPの作成、見直しといったソフト面の対策を推進するにあたって大いに参考になるものと考えられる。

一方、交通施設については、東名・新東名高速道路、東海道・山陽新幹線といった東西の経済圏を結ぶ大動脈が1カ月程度不通になるものと想定されている。物流が寸断されることにより燃料、素材、重要部品の調達が困難となり、企業の生産活動に大きな影響が生じるとともに、幹線ルートの寸断に伴う迂回コストの発生、代替ルートの恒常的な渋滞による経済活動の効率性低下が懸念される。これらの被害に対して企業がとり得る対策は限られるが、サプライチェーンや物流拠点の複数化、部品や輸送手段の代替性確保等が考えられる。

5. おわりに

中央防災会議によれば、公表された被害想定の意義は「具体的な被害を算定し被害の全体像を明らかにすること、被害規模を明らかにすることにより防災・減災対策の必要性を国民に周知すること(後略)」とされている。つまり、甚大な被害想定結果を冷静に受け止め、取り得る対策を着実に検討し、実行することが求められているといえる。前項までに概説した被害以外にも、全国の26製油所のうち12製油所が操業を停止し、石油精製能力が5割程度に低下するとの被害想定も示されており、東日本大震災直後にもみられた燃料不足等、企業活動に大きな影響が生じる要因は様々である。

しかしながら、東日本大震災での経験や今回の被害想定等によって「大地震時に起こり得る事象」が想定できれば、対策を検討することも可能となる。本稿が企業防災の検討を進める一助となれば幸いである。

■参考文献・資料等

1) 地震調査研究推進本部 (2013年5月24日)

「南海トラフの地震活動の長期評価 (第二 版) 」

2) 地震調査研究推進本部 (2001年9月27日)

「南海トラフの地震の長期評価」

3) 中央防災会議 南海トラフの巨大地震モデ ル検討会 (2012年8月29日)

「南海トラフの 巨大地震による津波高・ 浸水域等(第二次報 告) 」

4) 中央防災会議 南海トラフ巨大地震対策検討 ワーキンググループ (2013年3月18日)

「南海 トラフ巨大地震の被害想定について (第二 次報告) 」

5) 中央防災会議 南海トラフ巨大地震対策検討 ワーキンググループ (2013年5月)

「南海トラ フ巨大地震対策について (最終報告) 」

【お問い合わせ】

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第三部

災害リスクグループ

※ 本稿は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 RMFOCUS Vol.46

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方