2018/03/20

防災・危機管理ニュース

ワールド・エコノミック・フォーラム(世界経済フォーラム)は今年1月、第13回となる「グローバルリスク報告書2018年版」を発行した。同報告書は、毎年1月に開催される世界経済フォーラム年次総会(通称:ダボス会議)の討議に活用されるほか、各国の政府や企業らの長期戦略策定にも影響を与えるとされている。

報告書の基となるグローバルリスク意識調査(GRPS)において、世界中の有識者約1000人の回答者に2018年のリスクの増減傾向について調査した結果、59%がリスクは増大すると回答。これに対しリスクが減少するという回答は7%にとどまった。2018年の見通しが悲観的なものとなった原因の1つが地政学リスクの悪化だ。回答者の93%が主要国間の政治的または経済的な対立の悪化を想定し、主要国が関与する戦争に関連したリスクの増大を予想する回答は80%近くにのぼったという。

第4次産業革命でサイバーリスク増加

同報告書の日本語版を作成するマーシュブローカージャパン代表取締役会長の平賀暁氏は今年の「発生確率が高いグローバルリスク」の上位5位に「サイバー攻撃」「データの不正利用又は窃盗」の2つのサイバーリスクが入ったことに着目。「現在は第4次産業革命と言われ、IoTやAI(人工知能)の普及に拍車がかかっているが、我々はそれに対するリスクにも向き合わないといけない。今年の報告書の中でもかなりのページを割いている」と警鐘を鳴らす。

第4次産業革命とは、18世紀末以降の水力や蒸気機関による第1次産業革命、20世紀初頭の電力の使用と分業による自動車などの大量生産を可能にした第2次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いたオートメーション化の第3次産業革命に続く、IoTやビッグデータ、AIなどの技術革新を指す。一方で、これらの技術が進めば原子力発電所などの「サイバーテロによる乗っ取り」をはじめとした危険度が増す。平賀氏は「サイバー攻撃に国境はない。もちろん技術を発達させて国を発展させることも大事だが、それと同じくらいリスクを負う覚悟が必要」と強調する。

「グローバルリスク」について、本報告書では以下のように定義している。

1、 少なくとも2大陸に及ぶ大きな地理的影響がある

2、 3つ以上の産業に及ぶ産業間共通の影響力がある

3、 100億米ドル超の大きな経済的影響がある

4、 人的被害および人命損失を伴う大きな社会的影響がある

5、 今後10年間にどのように表れ、またはどのように影響を及ぼすのか不明である

6、 原因に対処し、影響を低減するために官民両セクター間の協力を必要とする

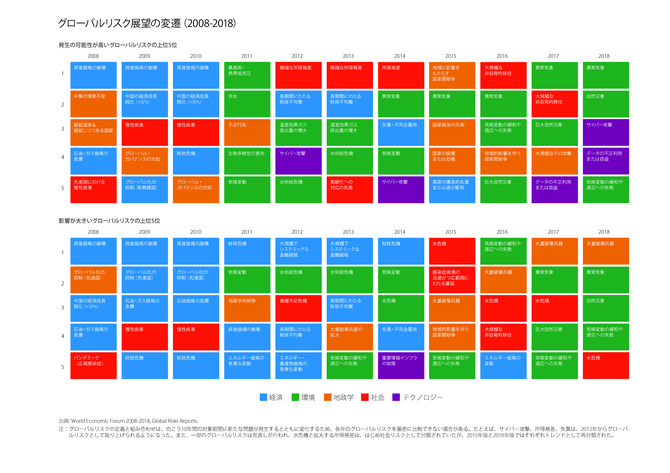

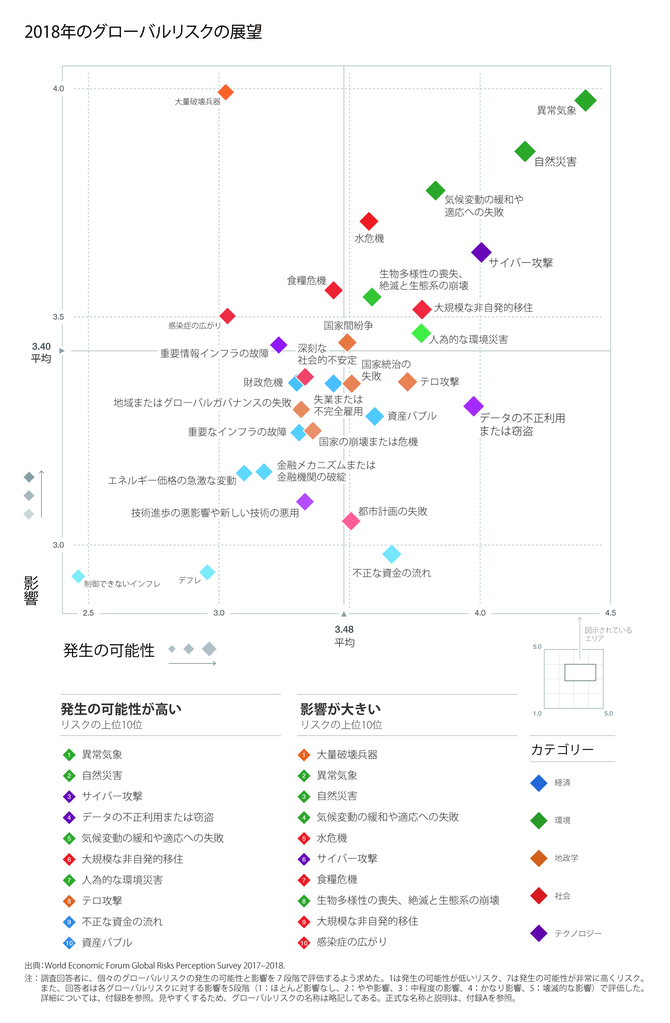

リスクは5つのカテゴリー(経済、環境、地政学、社会、技術)で構成され、2018年は昨年と同じく30のリスクを評価対象としている。図2は縦軸を「影響の大きさ(Impact)」、横軸を「発生の可能性(Likelihood)」として30のリスクを表現した「グローバルリスクの展望(Global Risk Landscape)」だ。今年の報告書では最も発生確率が高く、影響も大きいリスクとして図の右上に「異常気象」、「巨大自然災害」が挙げられているのが分かる。

10のシナリオ「未来への衝撃」

影響が大きいグローバルリスクの上位5位で平賀氏が着目するのは、環境リスクの「異常気象」「巨大自然災害」を抑え、やはり地政学リスクにおける「大量破壊兵器」がトップになったことだ。昨年就任した米国のトランプ大統領は、「アメリカ・ファースト」を掲げ自国保護政策を進めている。ヨーロッパでも昨年はオーストリア国民議会選挙や、チェコ下院銀選挙において極右政党が躍進するなど、ポピュリズムの台頭が進んでいる。平賀氏は「本来であれば大陸をまたいだリスクを共有するための本報告書だが、時代が逆行してしまっている。国連などの国際組織も、米国などのポピュリズムの台頭で力が弱まり始めている」と指摘する。

そのような状況のなか、今年の報告書の中で特徴的なのは、「もしも」の事態を想定した、以下の10の短いシナリオを公開したことだ。報告書の中では、「これは予測ではなく、自分たちの世界を急激かつ徹底的に混乱へと陥れるかもしれない『未来の衝撃』を見極めようとする世界のリーダーに促す志向の糧」と表現している。平賀氏は「このシナリオは非常に興味深い。潜在的なリスクもあるし、すでに顕在化しているものもある。リスクの5つのカテゴリーを網羅しており、将来的に実現の可能性があるものだ」と話す。

①収穫の危機:穀倉地帯において不作が同時発生し、世界の食糧供給に対する脅威を引き起こす。

②もつれたインターネット:人工知能が雑草のように蔓延し、インターネットのパフォーマンスを妨げる。

③貿易の死:貿易戦争が連鎖的に発生するが、多国間制度が脆弱すぎるため対処できない。

④民主主義のゆがみ:新たなポピュリズムの波が、1つあるいは複数の成熟した民主主義国家の社会秩序を脅かす。

⑤高精度の絶滅:AIが操縦するドローン船によって、違法漁業が新たな、そしてさらに持続不可能な水準に到達。

⑥奈落の底へ:新たな金融危機が発生。政策では到底対応できず、混乱期の幕が開く。

⑦摂取される不平等:バイオエンジニアリングや向知性薬が貧富の格差を深める。

⑧ルールなき戦争:サイバー戦争のルールについて合意のないまま、国家間の衝突が予測を超えて激化する。

⑨アイデンティティ・地政学:流動的な地政学的状況のさなか、国家アイデンティティーが国境紛争地帯周辺において高まる緊張の源となる。

⑩城壁による分断:サイバー攻撃、保護貿易主義、そして規制の差異がインターネットのバルカン化(分断)をもたらす。

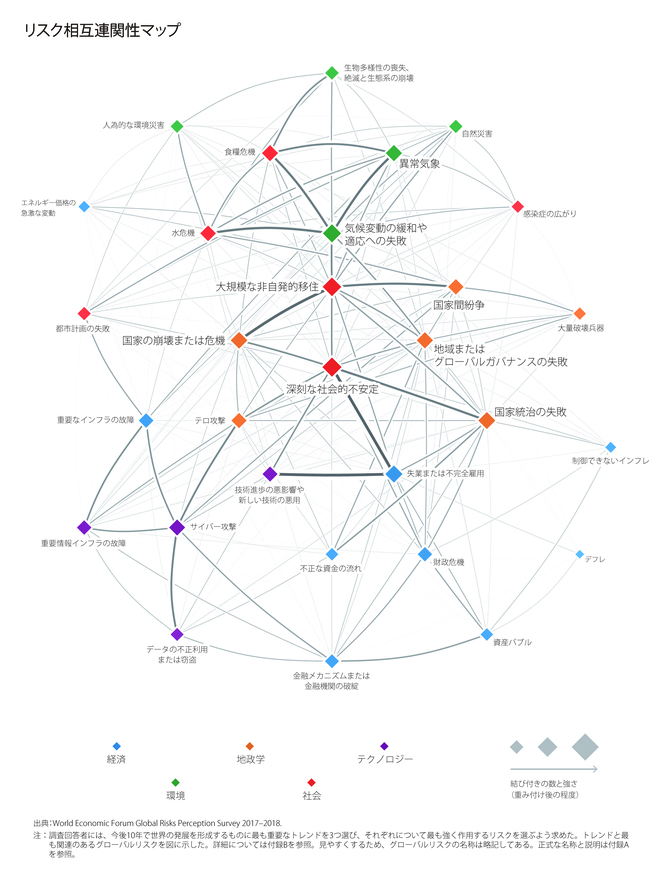

リスクは相互連関する

最後に平賀氏が指摘したのが、経済リスクだ。例年に比べると経済リスクは相対的に下がっているようにも見ることができるが、平賀氏は「そうではない」と話す。「リスクはすべて相互連関している。災害や異常気象などの環境リスクや大量破壊兵器などの地政学リスクが一度発生すれば、最終的には経済的な混乱が生じ、財政危機や制御できないインフレなどの経済リスクに発展することは、歴史が証明している」と、リスクの相互連関性の重要性を強調した。

■「グローバルリスク報告書2018年版(マーシュブローカージャパン)

https://www.marsh-mbj.com/ja/insights/research/the-global-risks-report-2018.html

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/05/13

-

「まさかうちが狙われるとは」経営者の本音に向き合う

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します」。そんな理念のもと、あらゆるデータトラブルに対応するソリューションカンパニー。産業界のデータセキュリティーの現状をどう見ているのか、どうレベルを高めようとしているのかを聞きました。

2025/05/13

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

-

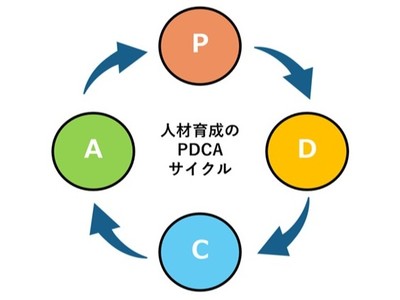

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

-

-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方