2014/05/25

誌面情報 vol43

第1報は災害発生から30分以内に

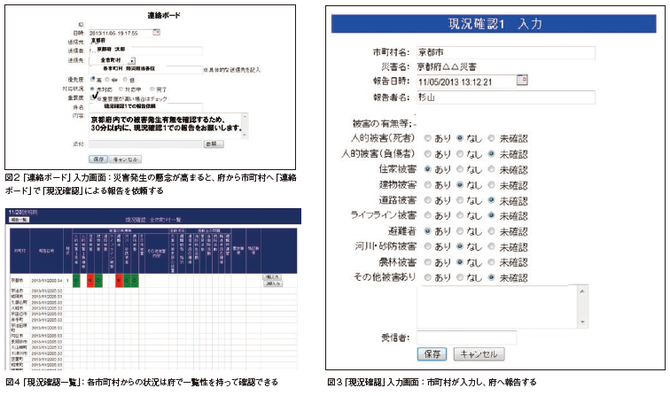

実際のシステムを見てみよう。システムの画面は大きく「トピックスボード」「連絡ボード」とに分かれる。トピックスボードには気象情報や警報、一定のしきい値を超えた場合の河川の水位や、各担当者から上がる情報が自動的にリアルタイムで入ってくる。市町村からの避難勧告や指示が出た場合もこちらに表示される。

トピックスが速報的な情報を取り扱うのに対し、連絡ボードは、指示やそれに対する対応など担当者間のやり取りが掲示される。まず、災害が発生すると府から市町村へ「連絡ボード」により「現況確認」を依頼する(図2)。市町村は依頼を確認した後、現況確認のテンプレートに入力する(図3)。テンプレートには、人的被害(死者)、人的被害(負傷者)、住家被害、建物被害などの項目ごと、被害の「あり」「なし」「未確認」のチェックボックスがある。備考などを書き込む欄も設けている。ここまでの対応を災害発生から30分以内に市町村に行ってもらう。もし報告がなければ、役所が被災している可能性もあるので府からの人員派遣も検討する。各市町村からの現況確認報告は、一覧となって表示される(図4)。

現況報告の結果はGISと連携させることで、「人的被害(死者)があり」のところは赤、「人的被害(死者)がなし」のところは緑と色分けをすることによって、府内の被害状況が視覚的に一覧できる地図が自動的に作成できる。いわゆる情報共有地図(COP:Common Operational Picture)にもなるというわけだ。

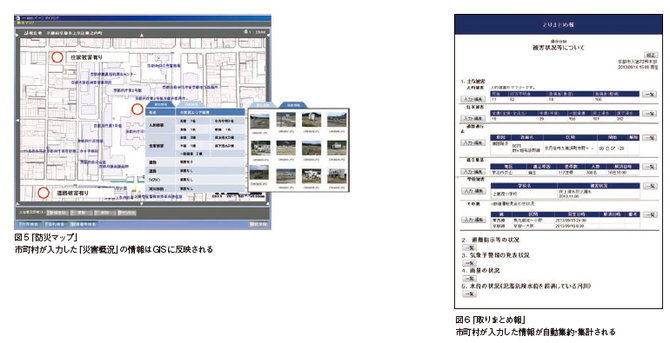

被害が発生している場合は、建物名や損傷具合など具体的な災害概況をテンプレートに入力してもらう。GIS上で地図を呼び出して場所をチェックすれば緯度経度を割り出し、地点を自動的に登録できる。災害概況の情報はトピックスボードに表示されるため、本部ではトピックスボードだけを見ていれば災害の発生状況や市町村の対応状況が分かる仕組みだ。被害の詳細を確認したければ、該当のテンプレートをクリックすれば詳細が把握できる。地図上に写真情報などを載せることもできる(図5)。

市町村も活用できるシステムへ

一連の情報はシステム上で集約・集計され「とりまとめ報」が自動的に作成される。各市町村が入力した災害概況のうち、主要な被害は自動的に集約され、人的被害と住家被害は自動集計される。避難指示の状況などはエクセル上での加工も可能だ(図6)。

作成されたとりまとめ報は、対策本部会議や報道機関への資料になる。とりまとめ報を作成する手間が簡略化され、時間が大幅に短縮できるため、災害対応への時間をより有効に使えることができるようになる。

システムは、市町村が主体的に使うことも可能で、市町村単位でのとりまとめ報の作成も可能。府が導入したシステムを各市町村が災害対応に活用できるため、市町村のシステム導入負担も軽減される。

システムの開発にあたっては、市町村との研究会とワーキンググループを立ち上げ、現場担当者の意見などを反映させる形で進めていった。操作研修も兼ねてWebEOC上で意見を交換しながら、入力画面に使うテンプレートなども同時に作成していったという。

市町村からの意見としては、「ワーキンググループなどにおいて他の市町村の動向が分かるのが非常に良かった」「自分の市町村が無事でも、隣の市町村が被災していれば応援に駆けつけることができる」「河川に関しては上流地域の被害状況がリアルタイムで分かることは自分の地域の対策を練る上で大きなアドバンテージになる」などの声があった。

システムは今年1月から稼働を開始し、3回の訓練を経て若干の修正をしたのち、4月から正式運用を始めた。システム開発費用は、アプリ開発を含め総額約3億2000万円で、このうち約8000万円は、国の補助金を活用したという。

1月からの稼働で、課題もいくつか上がってきた。例えばトピックスボードは大規模災害が発生し、複数の団体からほぼ同時に多くの情報が入力されると、古い情報がどんどん下にスクロールされてしまうため見ている方が追い付けないことが考えられる。これに関しては今後も改善していきたいという。

Twitterなどの市民が発する情報を取り入れることも検討しているが、情報の正確性などの障壁をいかにクリアしていくかは今後の課題となっている。技術的には可能とのことだが、今のところ民間のサイトに入力される住民からの情報を参考にする方針にとどまっている。ただ、東日本大震災や近年の災害対応におけるTwitterなどの情報の有効性なども報告されていることから、住民情報の活用については、今後も検討していきたいと考えている。

誌面情報 vol43の他の記事

- 特集1 災害時に共有すべき情報を知っていますか? 機能する情報共有の仕組み

- 自治体1 京都府 全市町村が災害情報を共有

- 自治体2 静岡県 医療情報とも連携

- 自治体3 盛岡市 市民への広報重視

- 自治体4 瑞穂町 システムに頼らず情報共有

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方