2020/07/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

救助活動のための気象予測

トムラウシ山は、北海道の行政区画としては、上川総合振興局(当時は上川支庁)と十勝総合振興局(当時は十勝支庁)の管轄境界上に位置する。一方、気象台の管轄区域で見ると、旭川地方気象台と釧路地方気象台(帯広測候所)の区域境界上に位置する。

遭難事故発生の第一報が旭川地方気象台に入ったのは、7月16日18時20分頃、北海道上川支庁からの電話連絡であった。ただし、それはトムラウシ山での遭難ではなく、その南西側にある美瑛岳(標高2052メートル)でほぼ同時に発生していた遭難の通報であった。その時点で既に北海道防災ヘリが札幌の丘珠空港を飛び立ち救助に向かっており、現地到着予定の18時50分ごろの気象予測情報の提供を求められた。時間が切迫していたので、急ぎ資料を検討し、標高1500メートル付近(美瑛岳の遭難現場)では、北西の風毎秒12~13メートル、雲底高度800~1000メートルと回答した。

災害や事故などが発生すると、関係機関は直ちに救助や避難指示などの対応をとるが、気象台はそうした対応のために必要となる気象資料をいつでも提供できるように備えている。このときの山岳遭難では、日没時刻が迫る中を防災ヘリが出動しているので、ヘリが救助活動を実行できるかどうかの判断材料が求められた。この種の気象予測では、あいまいさが許されず、掛け値なしの真剣勝負をしなければならない。

このとき気象台が提供した遭難現場付近の気象予測情報(上記)によれば、現場は雲に包まれていることが予想され、ヘリによる救助活動は困難と思われた。実際、ヘリは遭難者のいる現場に近づくことができず、引き返してしまった。

遭難に至る気象経過

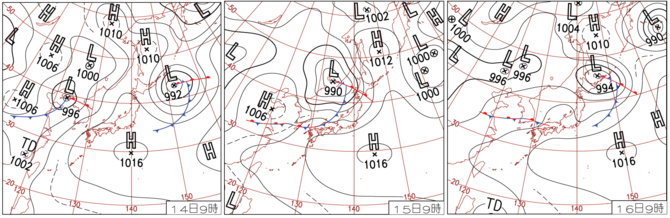

ここで、遭難事故に関連する7月14~16日の気象経過を述べる。図4は各日午前9時の地上天気図である。北海道は、14日には高気圧に覆われたが、15日には低気圧の接近により天気が大きく崩れた。16日には低気圧の後面に入ったが、まだ低気圧の領域内にあった。

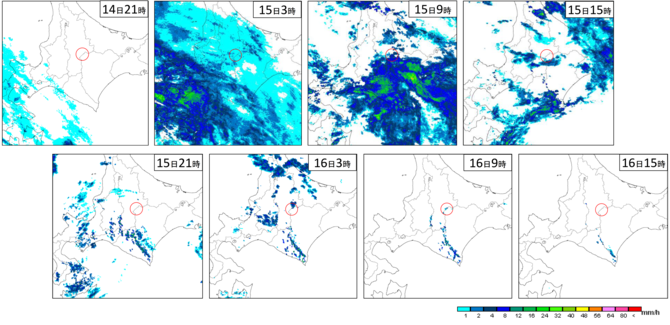

図5は、6時間ごとの気象レーダー画像である。低気圧に伴う主要な降水域が大雪山系にかかったのは、15日未明から昼過ぎまでの約半日間である。しかし、その後も大雪山系には降水エコーが散在しており、稜線付近が雲に包まれて小雨の降る状態は16日も続いたとみられる。

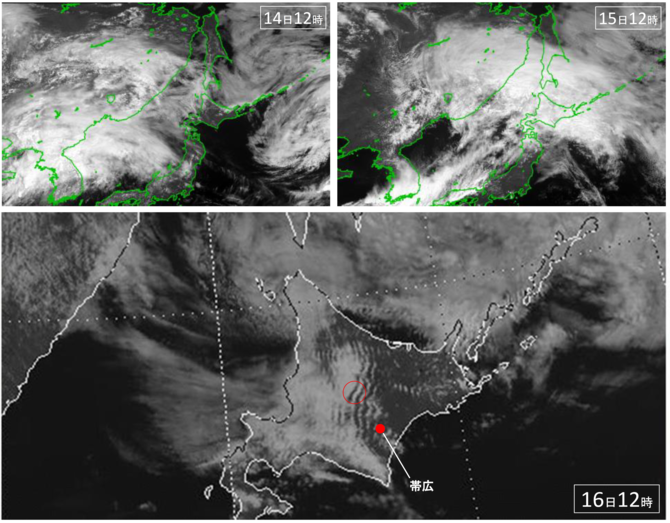

図6は、各日正午の気象衛星可視画像である。14日に朝鮮半島付近にあった低気圧の雲域が、15日には北海道を覆った。16日には、主要な雲域はオホーツク海に抜けたが、北海道の中央部で雲が縦縞模様になっているのがみられる。この特徴的な雲の配列は「波状雲」(はじょううん)と呼ばれ、山脈の風下側で大気が上下に波打って流れていることを示すもので、風が非常に強いことを示唆する。

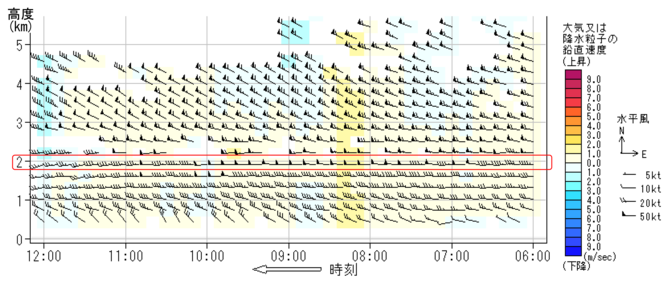

図7は、大雪山系の南側に位置する帯広(測候所)における、ウィンドプロファイラという上空の風を測るレーダーによる、16日午前の観測値を時系列図にしたものである。高度2キロメートル付近に、風速50ノット(毎秒約25メートル)を示すペナント形の記号がみられることに注目したい。遭難者たちは、風を遮るものがない吹きさらしの稜線で、暴風の中を行動していたのである。

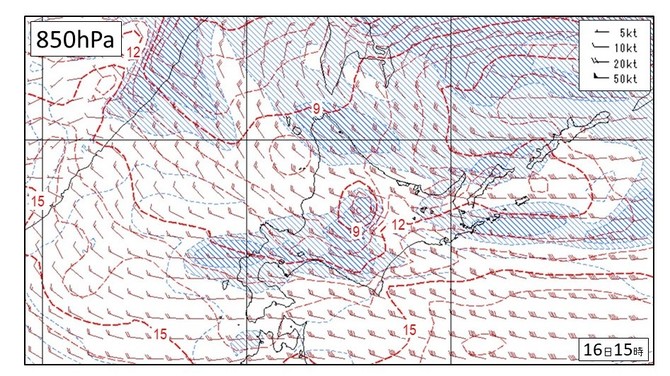

図8は、気象庁の数値モデルによる、16日15時の850ヘクトパスカル面(高度約1400メートル)の解析図である。赤破線で示された気温分布によれば、大雪山系付近に摂氏8度の低温域が形成されている。しかも、そこは空気が湿っていることを示す水色のハッチがかけられており、雲が存在すると考えられる領域に当たっている。遭難者たちは、この日、低温の雲の中に長時間身を置くことになり、絶えず吹き付ける雲粒(細かな水滴)が顔や衣服などを濡らしたと考えられる。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/09

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方