2017/04/05

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

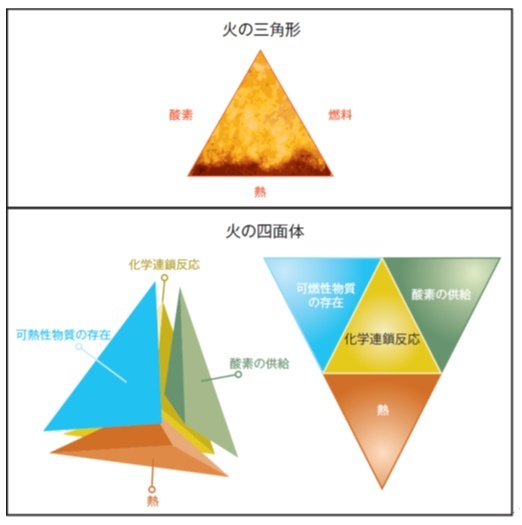

■火の三角形と火の四面体

長年に渡り、燃焼を説明するためのシンプルな方法として「火の三角形」が使われてきた。すなわち、火が燃えるためには“燃料・酸素・熱”が必要で、消火するためにはそのうちの一つを除去すればよいという理論である。一方、燃焼の科学を探求していくと化学連鎖反応も伴わなければ火は燃えないということが明らかになってきた。つまり物が燃焼するためには“燃料・酸素(酸化剤)・熱・化学連鎖反応”の4要素が必要であるという「火の四面体」の理論だ。

つまり消火するということは4要素のうち1つを除去することで、燃焼の継続を絶つということである。例えば、火に水をかけるということは熱を除去するための冷却効果により燃焼を抑えることになる。日常的に目にする消火器には、液状化した二酸化炭素を充填したものと、特殊な化学物質を粉末状(ドライケミカル)にして充填したものなどがあるが、二酸化炭素の消火器は酸素の遮断による窒息効果が期待でき、ドライケミカルによる消火器は化学連鎖反応の抑制が期待できる。

■燃焼成生物

燃料が燃えると、物質が化学変化を起こし新しい物質を生成する。簡単に説明すれば燃料が「熱」と「煙」に変化するということだ。火災による熱も大変危険であるが、1番の死亡原因は煙である。煙を構成している物質は燃料によって様々であるが、代表的なものをいくつか挙げる。

・シアン化水素

・二酸化炭素

・ホルムアルデヒド

・二酸化窒素

・微粒子

・二酸化硫黄

これらの物質の危険の詳細については他の専門書に任せるが、一般的に火災現場ではこれらの危険な燃焼成生物があるため、室内での消火活動には必ずSCBA(自給式空気呼吸器)を装着して消火活動にあたらなければならない。故に、市民レベルでの消火班、あるいはSCBAを装備していない消防団や自衛消防隊は建物内での消火活動をすべきではないということである。消火器を使うシチュエーションは初期消火のみで、火炎が天井まで上がってしまった場合は安全確保の上、いち早く撤退しなければならい。

■火災種別

火災はその燃焼する物質によりそれぞれ種類別に分類されている。以下それぞれの火災種別について説明する。

•クラスB火災:引火性液体(油、ガソリン)または可燃性液体(灯油)の火災で液体の表面の蒸気が燃焼している状態。

•クラスC火災:通電している電気器具(電線、モーターなど)の火災。電源の供給が絶たれるとクラスA火災へ変わる。

•クラスD火災可燃性金属:(アルミニウム、マグネシウム、チタニウム)の火災。

•クラスK火災:クッキングオイル(サラダ油、動物油、脂肪)の火災。

火災種別に応じた正しい消火器の選択をしなければ、火災を消すことが困難になる。読者の方も、自宅や会社にある消火器を今一度確認し、それぞれの火災種別と効力が明記されているのを確認して欲しい。

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方